謎多き天王星。ようやく素顔をチラ見せ。正確な自転周期が判明(ギズモード・ジャパン)

天王星の謎、これで1つ解決…? ハッブル宇宙望遠鏡によって長年積み重ねられてきた観測データが、天王星の謎に新たな光を投げかけ、天文学者たちにこれまでにない視座をもたらしました。 今回Nature Astronomy誌で発表された新たな分析結果で、太陽系でもあまり研究が進んでこなかった惑星の1つである天王星の自転周期が、これまでにない精度で算出されました。

これまでに、地球から飛び立ち、天王星に探査機が訪れたのは1度だけ。1986年にNASAのボイジャー2号が天体へ接近する「フライバイ」に挑戦。これまでに得た中でも最も網羅的とも言えるデータの一部を収集しました。 なかには、さまざまな奇妙なデータもあったのだとか。その1つが、天王星の磁場が大きく傾いていて、中心からずれているという事実でした。 この磁場の測定結果を比較することで、天文学者たちは天王星の自転周期を17時間14分24秒と推定。しかしながら、この計算はプラスマイナスで36秒ものずれが含まれていました。 たった36秒、とわずかな誤差に思えますよね。 ですが、今回発表された論文で天文学者たちが指摘しているように、ボイジャー2号のフライバイから2年も経たないうちに、天王星の磁場の軸(=磁軸)が見つけられなくなってしまったのだとか。観測するうえでは、このずれはかなり大きなものだったということです。 天王星の観測が難しいのは、科学的に観測するうえで天王星が特有の問題を抱えているためとされています。 というのも、天王星はガス惑星ではなく、核(コア)がある惑星にも関わらずガスに覆われており、また分厚い大気に強烈な風が吹き荒れているため、そのなかで何が起きているのかが見えづらいのだとか。

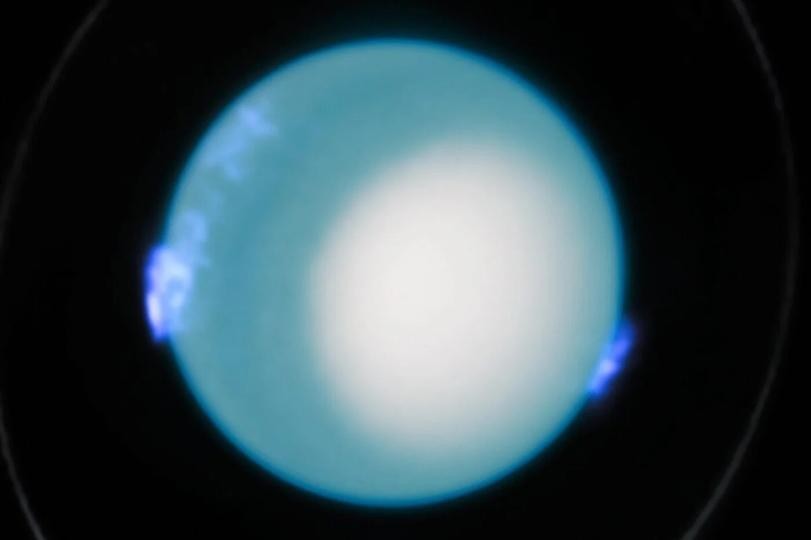

2009年、ボイジャー2号が収集した紫外線データの再解析を試みましたが、天王星がどれほどの速さで自転しているかは結局わからずじまい。 この問題を解決するために、天文学者たちは2011年から惑星のオーロラの撮影を紫外線で始めたハッブル宇宙望遠鏡を利用することにしたといいます。本当に大活躍ですね。 天王星のオーロラも、北極光のような地球のオーロラと同じように、大気にぶつかった粒子が磁場と相互作用することで発生しています。 2011年以降、数年間におよびハッブル宇宙望遠鏡で撮影し、太陽風や磁気圏の状態が異なる環境下で、この天王星の綺麗なオーロラを観測することが可能になりました。 この撮影データとボイジャー2号が収集したデータを組み合わせながら解析することで、さらに正確な天王星の自転スピードを計算できるようになりました。 その結果、当初想定していた±36秒のずれの範囲内であったこと、そして正確には17時間14分52秒だったことが判明しています。 依然としてわずかな誤差はあるものの、その幅はわずか0.036秒にまで縮まっています。テクノロジーの進化は素晴らしいですね…! 今回の研究チームを率いたLaurent Lamy氏は、声明のなかでこう伝えています。 「今回の精密な測定は、惑星研究コミュニティに重要な基準を提供するだけでなく、長年我々を悩ませていた問題、つまり古い自転周期に基づいた座標系がすぐにズレて、天王星の磁極を正確に追えなくなる問題に終止符を打ったのです。 今回の新たな経度座標系により、40年近くにもわたるオーロラ観測を比較することが可能となり、次なる天王星観測のミッションの計画にも活用できるようになりました」 次なるミッションとは、打ち上げ時期が決まっていない天王星の探査機計画のこと。この計画は、2022年に全米アカデミーズによってNASAの最重要課題の1つとしてあげられています。 この探査機は、天王星の重力場と磁場のマッピングを担う予定であり、今回の新たな発見によって、その任務はよりスムーズに進められることになりそうです。 今回少しだけその素顔を見せてくれた天王星。ただ天王星のことですから、また何か新たな謎が出てくる可能性は大いにあります。

竹田賢治