「エウレカ!」──数学者の“閃きの瞬間”は事前予測できるか? 難問を解く博士をカメラで分析

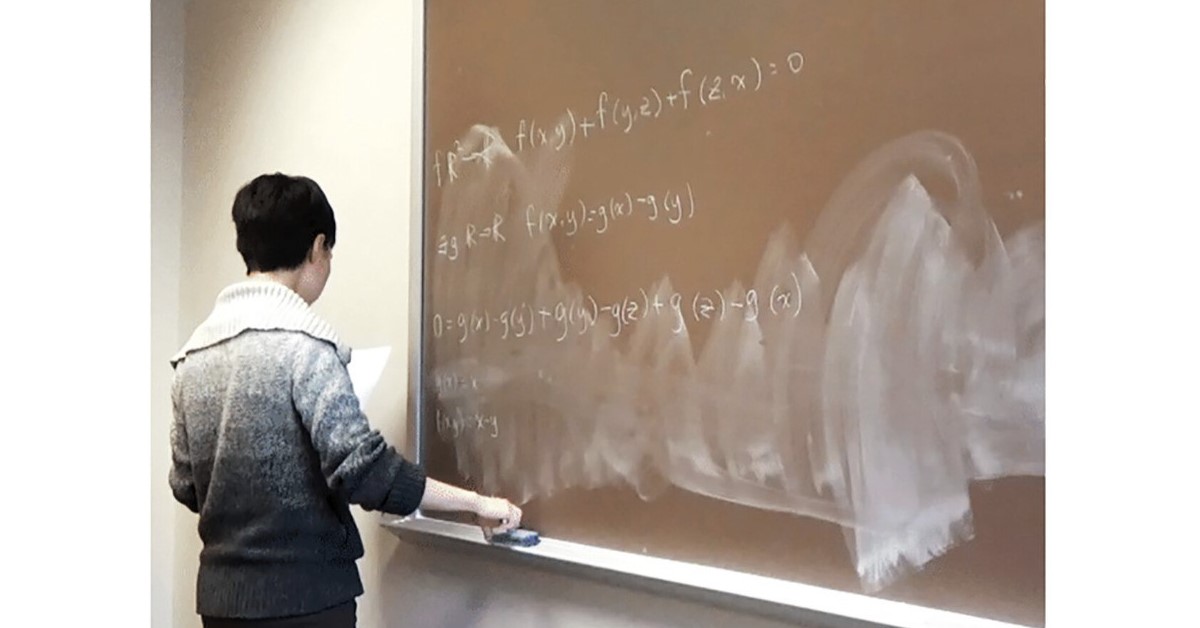

米カリフォルニア大学マーセド校と米インディアナ大学に所属する研究者らが発表した論文「An information-theoretic foreshadowing of mathematicians’sudden insights」は、数学における解けた際のひらめきを事前予測できる可能性を示した研究報告だ。 【画像を見る】数学者が黒板で証明問題に取り組む実験風景【全3枚】 数学における突然のひらめきの瞬間は、これまで神秘的な現象として捉えられてきた。アルキメデスが「エウレカ!」と叫んで裸で街を走り回った逸話や、数学者ガウスが数学的洞察を「稲妻の閃光」(flash of lightning)や「神の介入」(divine intervention)と表現したように、数学者たちの突然の理解は予測不可能な出来事として語られることが多い。 研究チームは、博士号を持つ数学者6人が自身のオフィスや研究室で証明問題に取り組む様子をビデオ録画し、黒板での活動を詳細に分析した。対象となったのは、大学生向け数学競技「パットナム数学コンペティション」(MAA Putnam)の問題だ。この競技会は6時間で12問を解くもので、満点120点中、多くの年で中央値が0点か1点という難易度の高さで知られている。 研究者たちは、数学者が黒板上の記号や図形に注意を向ける瞬間を一つ一つ記録し、4653回の行動(身振りや書き込みなど)を特定。情報理論における「驚き」(surprisal)という指標を用いて、各行動がどれだけ予測不可能かを数値化した。この指標は、最近の行動パターンから見て、次の行動がどれだけ意外であるかを示すものだ。 分析の結果、数学者が「分かった!」と声を上げる瞬間の2分以上前から、黒板での行動パターンが徐々に変わること(予測不可能な行動)が明らかになった。それまで結び付けていなかった式と図を突然つなげたり、いつもとは違う順番で黒板の内容を見たりするようになるのだ。 例えば、ある数学者は通常、実数の区間を表す線から近くの数のリストへと注意を移すパターンを繰り返していたが、ひらめきの約30秒前には、それまでほとんど結び付けていなかった区間の線と黒板の反対側にある三角形の図を突然結び付けた。このような、それまでのパターンから逸脱した行動が、洞察の前兆として現れた。 なぜこのような変化が起こるのか。研究者らは数学者のひらめき前に行動が予測不可能になる理由として複数の可能性を提示している。まず無意識的な要因として、長時間の行き詰まりがフラストレーションを生み、初期の考えへの固執を弱めて新しいアイデアへの開放性を高める可能性や、時間経過により最初のアイデアの重要性が薄れ、潜在意識で他のアイデアが前面に出てくる可能性がある。 基礎となる脳のダイナミクスの不安定化が行動の予測不可能性として現れている可能性がある。人間では不安定な神経活動が突然の行動変化につながる。また黒板との相互作用自体が新しいつながりの発見を促し、洞察を駆動しているという可能性もある。 この発見では、数学のひらめきという創造的な思考プロセスが神秘的なものではなく、ある程度科学的に理解できることを示している。 Source and Image Credits: S. Tabatabaeian,A. O’bi,D. Landy, & T. Marghetis, An information-theoretic foreshadowing of mathematicians’ sudden insights, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122(35)e2502791122, https://doi.org/10.1073/pnas.2502791122(2025). ※Innovative Tech:このコーナーでは、2014年から先端テクノロジーの研究を論文単位で記事にしているWebメディア「Seamless」(シームレス)を主宰する山下裕毅氏が執筆。新規性の高い科学論文を山下氏がピックアップし、解説する。X: @shiropen2

ITmedia NEWS

![[プロモーション]【500人調査】片付けが進まない背景に 「捨てるかどうか」の判断疲れ 「片付け・整理整頓に関する意識調査」を実施](https://image.trecome.info/uploads/article/image/458d3fbb-219e-40fc-a458-1b7a90a07fa8)