42年間も昼夜続く天王星 自転軸横倒し 惑星衝突が影響?

みなさんは、夜空に光る星の中で一つ好きな星をあげるとしたら、どの星でしょうか。地球と太陽は除き、夜空に光る星です。いろいろな答えがあるでしょう。今月は私からお薦めの一つの惑星を紹介します。それは天王星です。暗いので目で見るのは難しいですが、とても印象的な画像が得られています。

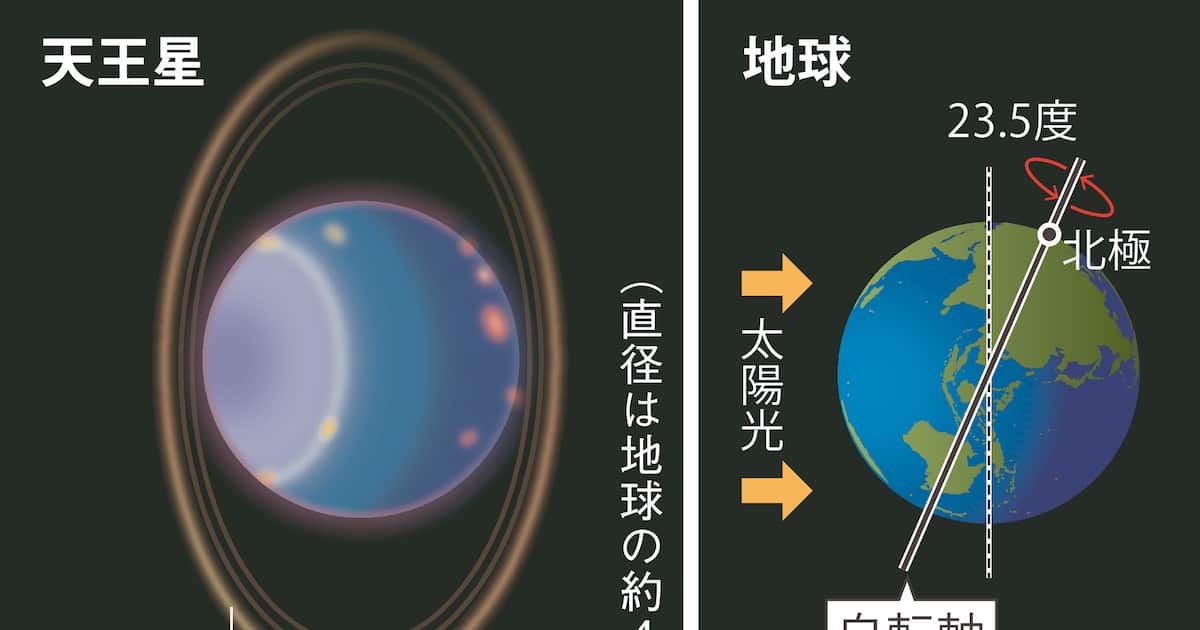

天王星の図はハッブル宇宙望遠鏡によって撮られた画像を基にしたイラストです。天王星の特徴はいくつかありますが、まずははっきり見えるリング(環)でしょう。惑星のリングというと土星が有名ですが、天王星のリングも負けてはいません。画像をよく見ると、土星と同様、天王星のリングもいくつかの環からできていることがわかります。じつは木星、海王星にもリングがあるのですが、こんなによく見えません。

地球の傾きは23・5度

天王星のもう一つの特徴は、自転軸が公転面(の回転軸)に対して約90度(正確には98度)傾いていることです。たとえば地球を考えてみましょう。地球の自転軸は、公転面に対して23・5度傾いています。そしてこの傾きの角度と向きは、1年を通じて同じです。だから、太陽の南中高度(太陽がちょうど南の方角にくる時の地面からの角度)は1年周期で変化します。夏に太陽の南中高度は高くなり、夏の日に日本はより多くの時間、より強い太陽光を受けるので暑くなるのです。

逆に冬の日、太陽の南中高度は低いため、寒くなります。こうして23・5度という自転軸の傾きは、日本の四季のたたずまいの変化を生み出していることになります。

もし地球の自転軸が90度傾いていたらどうなるか、想像してみましょう。夏の間、太陽はいつも北極のほぼ真上にあるので、北極にいると太陽は沈みません。一日中、昼で、夜はありません。これを白夜といいますね。北半球にある日本からみると、太陽はいつも同じ高度で、くるくる回っていることになります。太陽は沈まないので、やはり白夜です。

夏を過ぎたある日、夜が現れます(いつ夜が現れるかは緯度によります)。秋になると、ほぼ半日が昼で、残りの半日は夜です。冬が近づくとどんどん昼が短くなり、夜が長くなり、やがて日が昇らなくなります。一日中夜です。四季はあるでしょうが極端ですね。地球が今の傾き(23・5度)でよかった、と思うのは私だけでしょうか。ちなみに天王星の公転周期は84年なので、その北極や南極では昼が42年続いた後、夜が42年続くことになります。ずいぶん気の長い話です。

さて、どうして天王星では自転軸が大きく傾いたのでしょうか。じつは(理屈は難しいので省略しますが)惑星の自転軸は、何も特別なことが起こらなければ、公転軸とほぼ一致する傾向があることが知られています。しかし現実には一致していません。ということは、惑星系(の元)ができた後に何か、特別なことが起こったことを意味します。それは何か、太陽系形成論に沿って考えましょう。

リングも衛星も傾く

太陽系の惑星が、大きな回転円盤からできたことは、惑星の公転軌道がほぼ同じ面内にあることから分かります。「太陽系は回転する原始太陽系円盤からできた」というのが太陽系形成の基本なのです。そして、現在主流の太陽系形成モデル(京都で生まれたので京都モデルと呼ばれます)によりますと、大きな回転円盤の中の固体成分が集積して数キロサイズの微惑星をつくり、それらが合体して地球などの岩石惑星の本体や、木星・天王星などの巨大惑星のコア(分厚い大気の中にあるとされる固体の中心核)となりました。その後、巨大惑星はガスをまとって今の姿になりました。

先に書いた「特別なこと」は、惑星形成の最終段階に起こりました。そのとき、今の惑星より小さな原始惑星という星が、数多く飛び回っていました。自由に飛び回っているから、お互い衝突するものもあります。衝突すると、元の軌道から外に飛ばされたり、あるいは側面から衝突されると運動の向きを変えたりします。

ボールを打ったり蹴ったりするとき、芯をとらえればまっすぐ飛びますが、側面を打ったり蹴ったりすると、ボールはまっすぐ飛ばず、しかも回転し始めますね。それと同様に、惑星は側面からぶつけられると回転し始めます。だからもともと惑星が公転と同じ向きに自転していたとしても、側面から衝突された結果、別の向きに回転し始めるのです。おそらくこれが、天王星の自転軸が傾いている理由なのでしょう(諸説あります)。

天王星の傾きに関して、もう一つおもしろい事実があります。傾いているのは自転軸だけでなく、天王星のリングも、そして天王星の衛星(の多く)の軌道も、やはり傾いているのです。なぜでしょうか。これも衝突の結果かもしれません。

月の起源として現在最も有力なのは巨大衝突(ジャイアントインパクト)説です。原始地球ができた後、火星ほどの大きさの原始惑星が衝突して、原始地球を構成する物質の一部と、ぶつかった惑星の構成物質がばらばらに飛散し、それらが重力で集まって月になったとする考え方です。

同様に、原始天王星に何かの星がぶつかって、天王星の自転軸を傾け、また飛散した材料から衛星ができ、衛星になり切れなかった細かな岩石や氷の粒粒がリングをつくったと考えれば、天王星の自転も、リングの向きも、衛星の軌道もすべて同じように傾いたことが理解されます。これはまだまだ仮説の段階ですが、それを証明しようと研究者が研究を続けています。

嶺重慎(みねしげ・しん) 昭和61年、東京大大学院理学系研究科(天文学・博士課程)修了、理学博士。海外の研究機関(マックス・プランク天体物理学研究所、テキサス大オースティン校、ケンブリッジ大)で研究員を歴任した後、茨城大理学部、京都大大学院理学研究科、基礎物理学研究所で研究・教育に携わる。令和5年3月、京大を定年後、京大名誉教授。専門のブラックホール研究に加え、一般書執筆、バリアフリー天文教材の制作やワークショップ活動も精力的に行っている。