火星内部に巨大衝突を隠す「混沌とした構造」を発見|ニフティニュース

イギリスのインペリアル・カレッジ・ロンドン(Imperial College London)などで行われた研究により、火星の内部が教科書に描かれるようなきれいな層状構造ではなく、「砕いたクッキーが混ざったチョコ菓子」のように、大小さまざまな岩石のかたまりが散在していることを明らかにしました。

研究者たちは、このごつごつとした火星のマントルは、で約45億年前の初期の火星に起きた巨大衝突によって、砕けた構造が内部に保存された可能性があると述べています。

地球ではマントル流が激しくこうした初期の巨大衝突の痕跡は失われやすいですが、火星では惑星内部の活動が緩やかだったことで今なお保存されていると考えられます。

研究内容の詳細は2025年8月28日に『Science』にて発表されました。

- 火星はなぜ「惑星のタイムカプセル」と呼ばれるのか?

- 火星が経験した45億年前の巨大衝突

- 火星内部の混沌が教えてくれる「生命惑星」へのヒント

火星はなぜ「惑星のタイムカプセル」と呼ばれるのか?

太陽系が誕生したのは約46億年前のことです。

その頃の太陽系では、今よりもずっとたくさんの小さな天体が飛び回っており、それらが互いに衝突したり合体したりして、少しずつ大きな惑星へと成長していきました。

この初期の激しい衝突のことを「巨大衝突(ジャイアント・インパクト)」と呼びますが、実は私たちの住む地球もこの巨大衝突を経験しています。

地球が誕生して間もない頃、火星くらいの大きさの天体が地球に激突し、その時に飛び散った破片がやがて月となったと考えられているのです。

こうした巨大衝突は、惑星の内部にも大きな影響を及ぼします。

地球の場合は、内部でプレートテクトニクス(地表がいくつもの板状のプレートに分かれて動く仕組み)が盛んに起こっています。

地球の地殻やマントルの物質はプレート運動によって絶えずかき混ぜられていて、昔の地球がどんな姿だったのか、その「記録」がほとんど残っていません。

混ざった物質の一部は核との相互作用によって成分が変わったりして、ますます昔の記録がわかりにくくなっています。

一方、火星はこれまで、地球や金星とは違い、大きな衝突を経験せず、小さくて静かな歴史を歩んだ惑星だと考えられてきました。

しかし最近の火星探査が進む中で、この考え方が少しずつ変わってきました。

実は火星も、約45億年前頃にかなり大きな天体と衝突した可能性が出てきたのです。

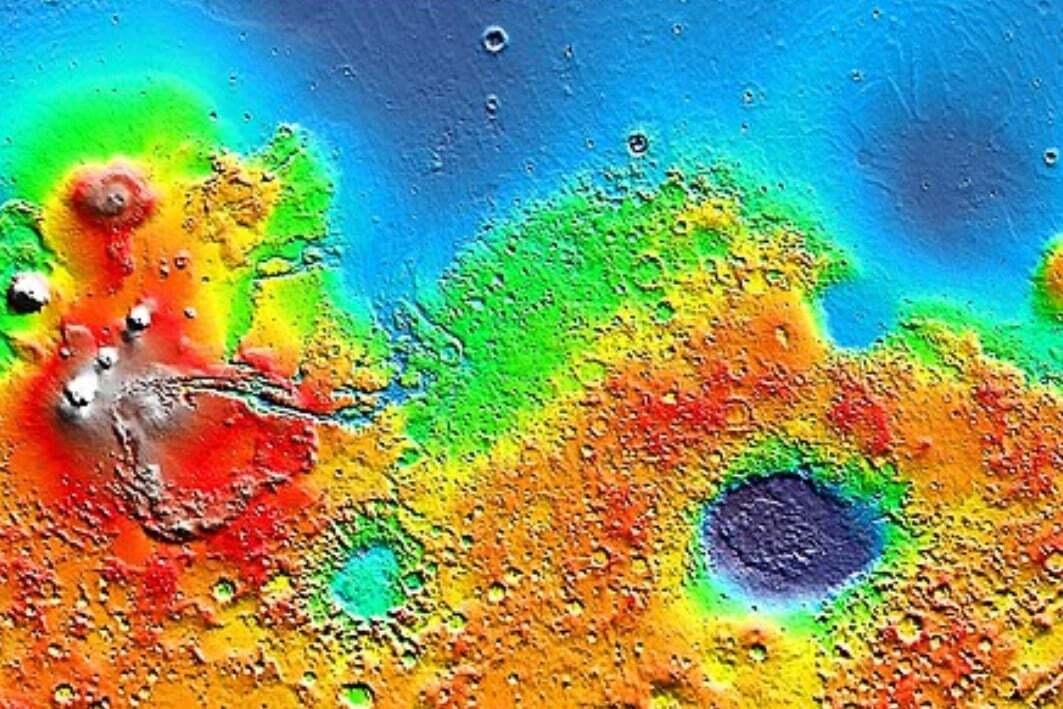

火星の北部は南部に比べて以上に平らな地形が広がっており、これが巨大衝突の証拠の一つと考えられています / Credit:NASAその証拠のひとつとして注目されているのが、火星の表面に見られる「全球二分性」と呼ばれる特徴的な地形です。

全球二分性とは、火星の北半球が非常に低く平坦である一方、南半球は起伏が激しくて高地が広がっているという、火星だけが持つ独特の地形のことです。

この地形の謎を説明するために考えられたのが「ボレアリス盆地」という非常に大きなクレーターです。

巨大な天体が火星の北半球に激突し、その衝突の影響で北半球が大きく削られ、平坦な地形が形成されたという仮説です。

この巨大衝突を起こした天体の大きさには諸説ありますが、直径1000~3000kmほどもあったと考える研究者もいます。

火星に巨大衝突があったかもしれないもう一つの証拠は、火星の衛星にあります。

火星にはフォボスとダイモスという二つのとても小さな衛星がありますが、昔はこれらの衛星は火星の近くを通った小惑星が偶然に引力に捕まった「捕獲衛星」だと考えられていました。

しかし最近では、これらの衛星も巨大衝突によって生じた破片が集まってできた可能性が提案されているのです。

こうした背景から、火星は地球とはまったく違う理由で「惑星のタイムカプセル」と呼ばれることがあります。

地球のようなプレート運動がない火星では、内部のマントル(地殻の下にある岩石層)の動きもゆっくりで弱いため、45億年前という非常に古い時代の衝突の痕跡が残りやすいと考えられているのです。

つまり、火星は地球にはない初期太陽系の記録をそのまま閉じ込めている可能性があり、研究者にとって非常に興味深い研究対象なのです。

そこで今回研究者たちは火星探査機「インサイト」の自信観測データを使用して、火星内部を調べることにしました。

火星が経験した45億年前の巨大衝突

火星が経験した45億年前の巨大衝突 / Credit:Canva火星の内部に巨大衝突の痕跡があるのか?

謎を解明するため研究者たちはNASAの火星探査機「インサイト(InSight)」が記録した火星の地震データを詳細に解析しました。

地球で地震が起きると、その揺れ(地震波)は地球内部を通り抜ける途中で、内部の物質や構造によってスピードや進み方が変化します。

このため地震波を詳しく分析することで、惑星の内部構造を間接的に知ることができるのです。

インサイトは、火星で発生する「マーズクエイク(火星地震)」をこれまでに多数観測していますが、研究ではその中でも特に重要な8つの地震データを選び、詳しく調べました。

この8つの地震のうち、特に興味深いのは、火星に直径約150メートルほどのクレーターを作った隕石衝突による2つの地震です。

これは衝突した場所がはっきりしているため、地震波が火星内部をどのように通ってインサイトに届いたかを詳しく調べることができました。

研究チームがまず注目したのは、「P波(縦波)」という地震波の一種です。

P波は地震のとき最も速く伝わる波で、惑星の内部構造を探るのに役立つ重要な手がかりになります。

解析すると、インサイトから50度以上(火星の表面距離で約3000km以上)離れた場所で起きた地震のP波に、ある奇妙な現象が見つかりました。

それは「高い周波数のP波ほどインサイトへの到着が少し遅れる」という現象です。

反対に、インサイトに比較的近い場所で起きた地震の波には、ほとんどこの遅れが見られませんでした。

この散乱の原因を調べるため、研究者たちは観測データをコンピューターシミュレーションと比べながら分析しました。

その結果、マントルの中に「成分が周囲と異なる岩石の塊」がたくさん存在していることが分かりました。

それらの塊の大きさは1〜4kmほどで、大きな塊がいくつかある一方、その周りを小さな塊が無数に囲むという特徴的なパターンが見つかりました。

これは、まるでガラスが床に落ちて割れたときに見られるような、いくつかの大きな破片のまわりに小さな破片が無数に散らばるパターンに似ています。

言い換えれば、火星のマントルの中に衝撃で砕けた破片の「壊れ方の指紋」がそのまま残っているのです。

では、こうした岩石の塊はどのようにして生まれたのでしょうか?

研究チームは、これらの塊は約45億年前、火星に大きな天体が衝突した時の影響で生まれたと考えています。

巨大な天体が火星に激突したとき、その衝撃によって火星の岩石の多くは溶けてしまい、惑星全体が溶岩の海のようになったと考えられます。

同時に、衝突してきた天体の破片や火星自身の地殻・マントルの一部が溶けた状態でマントル深部に混じり込みます。

やがて火星の表面が徐々に冷え、一枚岩の固い殻で覆われましたが、マントルの内部では溶岩がゆっくりと冷えて固まり、その過程で生じた異なる成分の岩石片がマントル内部に閉じ込められたのです。

これらの岩石片が時間をかけて対流(熱によるマントル内部のゆっくりとした動き)によって少しずつ分散し、現在のような「混沌の名残」としてマントル内に保存されたと考えられています。

つまり今回の研究は、火星の内部に45億年前の巨大衝突の痕跡が、まるで「タイムカプセル」のように残されている可能性を初めて示したのです。

火星内部の混沌が教えてくれる「生命惑星」へのヒント

火星内部の混沌が教えてくれる「生命惑星」へのヒント / Credit:Canva今回の発見により、火星はまさに「失われた原始惑星時代」の姿を内部に保存している“化石惑星”である可能性が改めて示されました。

地球ではプレート運動やマントル対流によって内部が絶えずリセットされてきましたが、火星では内部活動がきわめて緩やかだったために、形成直後の「壊れた」状態がそのまま残っていたのです。

研究チームによれば、こうした混沌の混合が主に最初の1億年ほどに起きた可能性が指摘されています。

そしてその痕跡が約45億年経った現在まで残存していることになります。

研究チームは、火星マントル内部の古い混沌の特徴が「惑星のタイムカプセル」のように保存されていると述べています。

この事実は、太陽系内の他の岩石惑星(金星・水星など)や、遠く離れた太陽系外惑星の理解にも大きな影響を与えます。

金星や水星には火星と同様にプレートテクトニクスが存在しないため、火星のように内部に過去の大衝突の痕跡が潜んでいる可能性があります。

また、活発な地球と静かな火星という対照的な例を比較することで、惑星内部の活動がその進化や環境に及ぼす影響を考える手がかりにもなります。

さらに、惑星内部の進化の違いは、その星が生命を育む環境になり得たかにも影響を与えると考えられています。

地球では外核の対流(液体金属の流れ)が地磁気を生み大気を維持しましたが、火星は外核のダイナモ(液体金属が対流する仕組み)が弱まったことで磁場を失ったと考えられ、それが大気を失う原因のひとつとなった可能性があります。

この内部に残された「時間カプセル」を解読することで、惑星の居住可能性(ハビタビリティ)について新たな手がかりが得られるかもしれません。

火星というお隣の星は、地球には残されていない太古の記憶を今なお秘めているのです。

その記録を読み解くこれからの惑星探査や宇宙科学の展開がますます楽しみになる発見だと言えるでしょう。

元論文

Seismic evidence for a highly heterogeneous martian mantlehttps://doi.org/10.1126/science.adk4292

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

![[プロモーション]【500人調査】片付けが進まない背景に 「捨てるかどうか」の判断疲れ 「片付け・整理整頓に関する意識調査」を実施](https://image.trecome.info/uploads/article/image/458d3fbb-219e-40fc-a458-1b7a90a07fa8)