だから年収の壁「178万円」は夢のまた夢に…石破茂首相と玉木雄一郎代表に"分断工作"を仕掛けた財務官僚の名前(プレジデントオンライン)

「103万円の壁」問題を発端に、「財務省解体」を訴えるデモが増加している。ジャーナリストの須田慎一郎さんは「批判の矛先は財務省に向けられているが、焦点が定まっていない印象がある。組織は人間の集合体であり、誰が意思決定をしたのかという個々人に注目すべきだ」という――。 【写真】手取りを増やすのを阻んだ「3人の財務官僚」 ※本稿は、須田慎一郎氏のYouTubeチャンネル「撮って出しニュース」を再編集したものです。 ■テレビ・新聞も無視できなくなった「財務省解体デモ」 最近話題となっている、財務省解体デモ。回を重ねるごとに熱気が高まっており、参加者の数も着実に増加している。もはや新聞やテレビといったオールドメディアも無視できない存在へと変わりつつあると感じている。 現時点では、財務省という組織そのものに対して抗議や批判の声が上がっている状況だが、やや抽象的で焦点が定まっていない印象もある。財務省といっても、所詮は人間の集合体だ。つまり、組織というよりも、そこで意思決定をしている個々人に注目すべきではないか。私としては、もう少し具体的に「本丸」が誰なのかを明確にする必要があると考えている。 たとえば、日本の経済成長を阻害しているのは誰なのか。 あるいは、先の衆議院選挙で議席を4倍に増やした国民民主党が掲げた「手取りを増やす」政策。年収103万円の壁を引き上げたとされているが、実際には160万円という数値が示されているにすぎず、有権者が満足できる水準には至っていない。このような状況を背後で操作しているのは一体誰なのか。 本稿ではこの点について掘り下げていきたい。

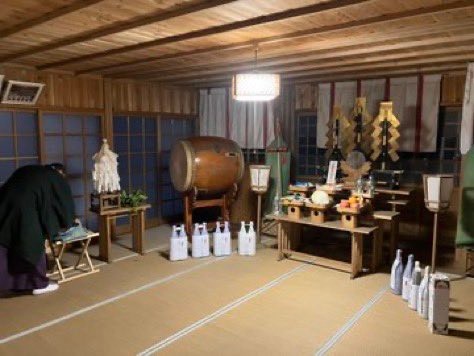

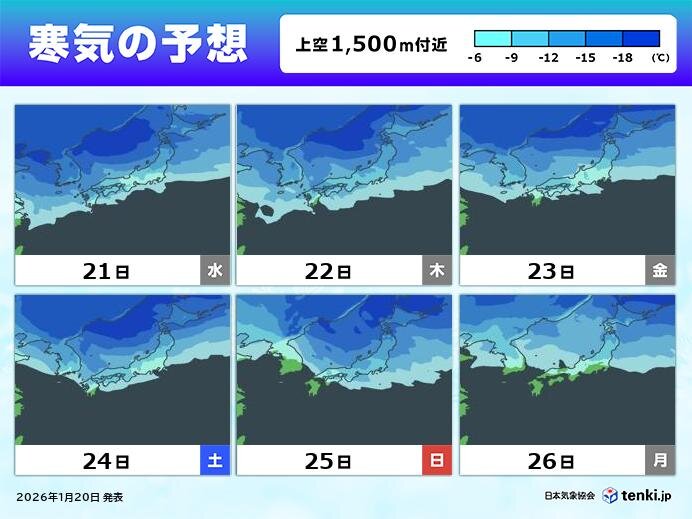

■「手取りを増やす政策」を阻んだ3人の財務官僚 私見ではあるが、今回の件で浮き彫りになってきたのは、国民民主党の玉木雄一郎代表に対して、財務省の一部官僚たちが特別な感情、ある種の敵対心を抱いているという点である。 具体的には、「玉木氏には負けたくない」「玉木氏の思うようには進めさせたくない」といった強い対抗意識を持つ官僚が存在していたことが、取材の結果として明らかになってきた。 そうした人物の名前として、まず1人目に挙げられるのが、主計局次長の吉野維一郎(よしの・いいちろう)氏である。吉野氏は財務省の「エース中のエース」と呼ばれ、将来の事務次官候補として有力視されている人物だ。 主計局は財務省の中枢を担う部署であり、その次長という役職にあることからも、組織内での影響力は非常に大きい。 2人目は、中島朗洋(なかじま・あきひろ)首相秘書官である。中島氏はかつて石破茂氏の周辺にもいた人物であり、官邸において政策の中枢に位置している。 3人目は、一松旬(ひとつまつ・じゅん)大臣官房審議官である。 ここで注目すべきは、吉野次長と中島秘書官の入省年次である。両人とも1993年に旧大蔵省へ入省しており、これは玉木氏と同じ年である。この同期という関係性からも、玉木氏に対して複雑な感情を抱いていることがうかがえるのではないかと考えている。 これら3名の名前は、今後の政治動向を読み解く上で念頭に置いておくべきである。 ■交渉相手にならなかった野党第1党の体たらく ここで昨年来の国民民主党や積極財政派と、財務省や官邸との攻防について振り返りたい。 ご存じの通り、国民民主党は直近の衆議院選挙において「手取りを増やす」という政策を前面に掲げ、選挙公約の中で年収103万円の壁を178万円に引き上げる方針を打ち出した。その結果、党は大勝を収め、候補者のほとんどが当選し、議席数は4倍に増加した。 一方、与党は過半数割れの状態に陥り、予算案一つ通すにも野党の協力が必要となるなど、少数与党の立場に転落してしまった。 この選挙結果を受けて、政治的な攻防が本格的に始まった。 政府・与党にとって最大の使命は、2025年度予算を年度内に成立させることである。これは通常国会における最重要課題であり、実現のためには野党の協力が不可欠となる。 協力の選択肢としては、いくつかの可能性があった。国民民主党か、日本維新の会か、あるいは立憲民主党か、といった選択肢である。 特に国民民主党は、以前からガソリン税の増税凍結をめぐる交渉を重ねてきた経緯があり、自民・公明にとっては比較的交渉しやすいパートナーと位置づけられていた。 一方で、日本維新の会については、「与党寄りなのか野党寄りなのか分からない」という批判的な見方が根強い。自民・公明に対する批判的な立場を取りつつも、一定の政策協力をする姿勢を見せていることから、国民民主党に次ぐ交渉相手と見なされている。 立憲民主党に関しては、政策論争を主導する政党としての期待もあったが、先の衆議院選挙においてはその姿勢が見られなかった。野田佳彦代表が第一声の場に選んだのは、自民党の萩生田光一氏が立候補していた八王子であった。そして立憲民主党が候補として擁立したのは、有田芳生氏である。有田氏は、同党内でも特に自民党批判を強く展開していた人物であり、いわば「刺客」としての位置づけであった。 野田代表による応援演説は約19分に及んだが、その内容はすべて「政治とカネの問題」および「旧統一教会問題」に終始し、立憲民主党が政策面で何を主張しているのかは、まったく伝わらなかった。 このような経緯から、交渉相手として立憲民主党、あるいは野田代表を選ぶ可能性は著しく低下した。結果として、選挙後に最初に選ばれた交渉相手は国民民主党であった。