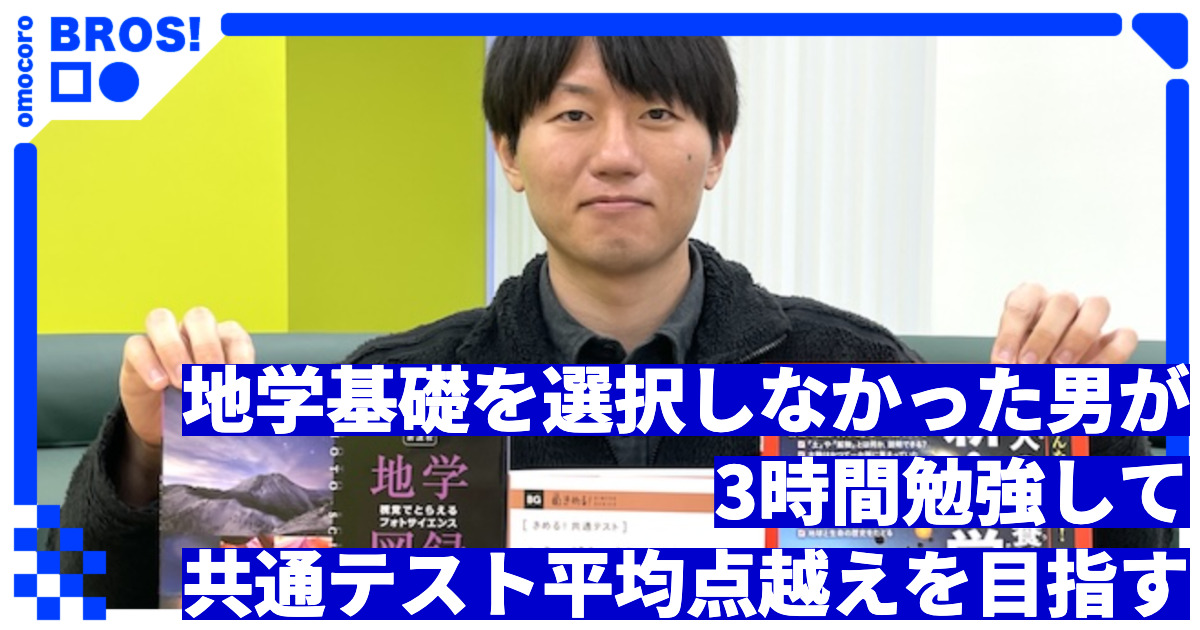

地学基礎を選択しなかった男が3時間勉強して共通テスト平均点越えを目指す

こんにちは。鬼谷です。

先日、聴覚経由の刺激が欲しいな〜と思ってランダムに音楽を再生していたらサカナクションの曲が流れてきました。

『怪獣』というこの曲は、『チ。 ―地球の運動について―』というアニメの主題歌とのことです。

『チ。』は漫画を少し読んでいたので途中まで内容を把握しているのですが、ざっくり言うと、天動説が常識だった時代のヨーロッパで地動説を追究するために命を懸ける人たちの話です。現代の我々にとっては当たり前のことを証明しようとする話なのにめちゃくちゃ面白くて、「がんばれ!」と応援したくなります。

曲を聴きながらそんなことを考えていたら、ふと思い出したのです。

「俺、地学基礎を選ばなかったなあ……」と。

地学基礎とは高校で履修を選択する理科科目のうちの一つ。ほかに物理基礎・化学基礎・生物基礎があり、主に文系の人はこれら4つの中から2つを選択して学習し、センター試験や共通テストで受験します。(文系科目の「地理」とは別物!)

私は文系だったので理科基礎科目を選択する立場でしたが、そのときは化学基礎と生物基礎を選びました。そもそも当時の自分に地学基礎を選ぶ権利があったのかすら不明なほど、地学基礎の存在は影が薄かったのです。

だから今でも地学基礎の学習内容は具体的によく知らない(それほどまでに関与する機会がなかった)のですが、おそらく地球の環境や宇宙のことを扱うのだと思います。だとすれば私は昔から宇宙に興味があったので、絶対に地学基礎を選ぶべきだったのです。

★☆★鬼谷と宇宙の思い出★☆★

・地元が田舎なので星がよく見えた。望遠鏡で惑星を見たり、流星群の日でなくとも流れ星をたびたび見かけたりしていた。 ・2009年に日食が起こった際、ソフトテニス部の活動を休んで天体観測イベントに参加した。興奮したが、部活をサボったことで怒られたくないから誰にも話せなかった。 ・中学生の頃、好きだった女子が「宇宙に興味がある」と言っていたので宇宙の図鑑を貸したことがある。 ・2011年の皆既月食を望遠鏡を使って撮影し、現像してその人にプレゼントした。 ・中3の合唱コンクールで『COSMOS』を歌った。 ・喫茶店で読んでいた『コジコジ』が面白すぎて笑いが止まらなくなり、読むのをやめて退店したことがある。 ・SOUL’d OUTの『COZMIC TRAVEL』を聴くことがある。 ・平原綾香の『Jupiter』を聴いたことがある。 ・暇なときにプラネタリウムに行くことがある。 ・テレビの衛星放送を見ることがある。

このように私の人生と宇宙は密接に関わり合っていました。にもかかわらず私は地学基礎を選択しなかった。その心の引っ掛かりを今も抱いています。

まあ、要するにこう思うのです。

「地学基礎を選んでいれば、それなりに良い点数が取れたんじゃねえかなあ……」

28歳、大学受験の年から10年経った今の私に残る未練を断つべく、今日は共通テストの地学基礎を解いてみようと思います!

まずはノー勉で挑む

2022年度共通テスト・地学基礎の問題を印刷しました。そもそも私の頃はセンター試験だったので、共通テストの問題自体を初めて見ます。

本番の理科基礎科目は60分の中で2科目を解く(時間配分は自由、各50点満点)のですが、今回は地学基礎だけなので30分で挑みます。

解答、開始!

お、いきなり断層と岩石の問題だ!地学ぅ〜!

一般的な感覚や知識で4択を半分に絞れる問題も多いけど、義務教育では聞いた覚えのない用語が混ざってきて面白いですね。「リソスフェア」「フウインボク」「クックソニア」って何だ!?

見慣れない角張った単語に出会うたび、「The 地学」って感じでテンション上がります!

恋する女とその男の地学♪

ほえ〜天気に関する問題とか出るのか!

天気予報や災害のニュースで聞く内容もあるから、理解できたら生活で役立つかもしれないですね!

計算問題もあるけど、公式とか使わなそうだし文章とグラフにある情報を読めば知識無しでも解けるぞ。見た目でビビらせておいて実は得点しやすいやつだ!

太陽の黒点の大きさと地球の直径の比!? 要するに太陽の大きさを理解しているかという問題なんだろうけど問い方が楽しいな〜

……なるほど、はっきり分かった。

やっぱ地学基礎おもしれーじゃねえか!!!

というわけで30分間の解答時間が終了。

採点の結果……

50点中28点でした!

初見の用語も多く、地層や岩石に関する問題で1問しか正解できなかったのが痛いです。

……で、この28点っていうのはほかの受験者と比べるとどうなの!?

ズバリこの試験の平均点は何点なの!?

調べてみました!

平均点は……

35点!

鬼谷(28点)は平均に7点届かず!

は?

悔しいのだが。

正直、悔しいのだが!!

勉強してこなかったとはいえ、受験者のメイン層より10年も長く生きている自分が負けるなんて……。

だって10年ってすごいぞ。10年あったら大体のビルは建つし、その気になれば北海道旅行にも2回ぐらい行けるからな。それだけの期間を余計に生きてると考えたら俺の方が点数高いべきだろ。だって森で長生きしているフクロウは物知りですよね?

くっそ〜…… 大人として情けねえ…… 6本入りのチョコチップスティックパンを一回で食べ切るような年頃の人たちに負けてる場合じゃないよ……

しかし努力せずに悔しがるのは惨めなので、今から地学基礎に関する本を3時間かけて読んで、また別の年の試験問題に挑みます。

今回初めて解いた地学基礎ですが、さすがに自分が28年間生きてきた地球の話だからまったく想像できないような内容は一つもなく、恐怖はありません。言ってしまえば自宅の間取りについて説明されているようなもんですし、普通に面白そうな内容ばかりだったから楽しみです!

知らなかった情報をインプットしつつ、脳に堆積した地球に関する記憶を地学基礎ナイズしながら掘り起こすってことさ!

宇宙船地球号の乗組員として頑張るぞー!

3時間勉強する

書店に行って本を買ってきました。

買ったのはこちらの3冊!

『きめる!共通テスト 地学基礎 改訂版』(田島一成/Gakken)

書店には地学基礎用の参考書が10種類ぐらいありましたが、すべて目を通したうえでこれが自分には一番向いてそうでした!

全ページカラーで図も多く、紙の色や文字のサイズ・間隔が目に優しくて読みやすそうな印象があります。(逆に「この紙の色は無理だ!」と中身をろくに読まずに拒否してしまった本もあった)

学習内容ごとに過去の問題(最新で2023年の共通テスト)が一問ずつ載っていて、試験対策としてはかなりありがたいです!過去問ってマジで大事だから……。

『視覚でとらえるフォトサイエンス 地学図録』(数研出版)

「視覚でとらえるフォトサイエンス」シリーズは高校生の頃に「生物図録」を愛読していたので今回迷わず購入しました。文章だけでは想像できないことを具体的にイメージするのに役立ちます!

鉱物の色とか!惑星の大きさや距離とか!文字や数字だけで理解するのは難しいですからね。

大きい紙面に写真や図がふんだんに使われていて、200ページ以上あるのに税込1023円って安いです! がっつり勉強したいわけじゃない人にもおすすめしたいし、むしろ興味を持つきっかけになるかも!

『Newton別冊 大人の教養教室 新・地学の教科書』(ニュートンプレス)

これは短時間の試験勉強で読み込むタイプのものではないかもしれませんが、Newton誌を紹介したい気持ちもあって購入しました。

前述の図録はとにかく図と情報が網羅されている一方、こちらは科学雑誌のムック本なので読み物として楽しめます!

Newtonの魅力といえばやっぱり見開きを大胆に使った迫力たっぷりの図!この大きい挿絵のインパクトで記憶させられた情報もこれまでたくさんあります。

図とか写真って大きいほうが面白いんですよ。スマホは小さいのであまりおもしろくないです。画面だったらパソコンとかテレビのほうが大きくて面白いのでおすすめです。

でもスマホは機能面ですごく便利ですよね。「こんな小さいのに何でもできる!」という面白さがあります。(スマホのフォロー)

マジで全部面白そう!!

3時間、これらの本を読みまくります!!

3時間勉強しました

仕事中に3時間使って読みました

すごい勢いで知識を詰め込みました。いま縄跳びをしたら6割ぐらいこぼれそうです。二重跳びで9割こぼれます。

はじめは学習内容すら知らなかった地学基礎ですが、今はざっくりと全貌が見えた気がします。参考書では「地球とその活動」「大気と海洋」「宇宙と太陽系」「地表の変化と古生物の変遷」「地球の環境」の5項目に分けられていましたが、今の私の認識としては

・大地の話 ・気象の話 ・宇宙の話

この3つで括りました。我々が生きる空間を内から外にまんべんなく扱うイメージです。

大地は、 ・地球の構成要素、プレート、地震 ・火山、火成岩

・地層、地殻変動、化石と古生物

気象は、 ・地球の大気組成、地球内外とのエネルギー収支 ・天気、雲、台風 ・大気の循環、海水の動きと海流

・災害、温暖化、環境問題

宇宙は、 ・宇宙の誕生過程、銀河系

・太陽、太陽系の惑星

といったことが扱われるようです。今回使った参考書では各項目の学習前にポイントが押さえられているので情報を受け入れる準備がしやすかったです!

それぞれについてさらに個人的な所感を書くと(勉強ってかなり個人的な行為だからしょうがない)、

【大地】 ・地球の構成要素、プレート、地震……仕組みや動きは想像できるけど名称や定義は初見だから意識して覚える。 ・火山、火成岩……中学で学んだ内容に細かい情報が追加される感じ。色や形が関わるので写真付きの図説を使って覚える。 ・地層、地殻変動、化石と古生物……断層の発生過程とかは現実的に考えられる動きを想像していけそう。地質年代や古生物の変遷はストーリーを覚えれば面白いだろうけど短時間で理解するのは難しそうだから今回は優先度落とす。

【気象】 ・地球の大気組成、地球内外とのエネルギー収支……数字で答える問題があるけど、文章中の情報を使って計算できる問題が多そうなのでそれに期待する。 ・天気、雲、台風……天気予報で見たことなどを思い出しながら原理を確認する。 ・大気の循環、海水の動きと海流……大気の循環に関しては図説を参考にしながら、海流に関しては銚子や高知への旅行で見た太平洋に思いを馳せながら頑張る。 ・災害、温暖化、環境問題……意地悪に引っ掛けてくる問題文は少ない印象だから、ニュースなどで見聞きする情報の感覚に従って解く。

【宇宙】 ・宇宙の誕生過程、銀河系……覚えることの多さ、日常を通して得られる知識との結びつかなさでは一番難しい気がする。難易度の割に出題量少なそうだから優先度落とす。 ・太陽、太陽系の惑星……地球との比較を意識し、図説を多用して覚える。

こんな感じです!地学基礎は文系向けのライトな内容ではありますが、全体を理解したら地球に自分がいることをだいぶ楽しく感じられるでしょうね!自分は何の上に立っているのか、見上げた空になぜ雲があるのか、夜空に見える光は何なのか、思考のきっかけを得られると思います。これこそ私が地学基礎に興味を持つ理由かもしれません。

3時間の時間配分としては、出題量が多そう&最初解いたときに失点が多かった&暗記の必要が多い大地の分野を重点的に学習しました! 記事の冒頭では「宇宙に興味があり〜」と言いましたが、宇宙分野はなかなか難しい内容が多いのと、出題量的に高得点を目指すポイントではなさそうと感じたので戦略的に若干軽視しています。

以上長々と書きましたがこれは私専用の付け焼き刃の製造工程を紹介しているだけなので、大学受験のために本気で勉強しようとしている人は真に受けないでくださいね。

君の人生を導くのは君自身だ!

3時間の成果を試す

勉強の成果を試すため、2024年の共通テストを解きます。

少しの時間しか向き合っていないとはいえ、努力の結果が測られると思うとさすがにちょっと緊張しますね。まるで容器いっぱいに詰まったゼリーの蓋をはがすときのような緊張感です。「汁がピッと飛ぶタイプかな?」みたいな。

そういえばああいうミチミチのゼリーってどうやって作っているのでしょうか?

こうやって作っているのか……!

解答、開始!

1問目から早速知ってる内容だ!さっき解いた2022年の回にも同じ分野の問題があったリソスフェアとアセノスフェアの話だよな〜。

あれ、でもなんていうか、問い方が微妙に違う……? まずい!確認したはずだけど一回出題されたことで油断してたから逆に知識の定着が弱い!!

これいきなりつまずいてないか俺!? 最初の問題を自信持って解けないときの焦りやばいな!この感じ忘れてた!どうしよう!!

まあでも本番の試験ってわけじゃないし落ち着くか。一旦飛ばして次の問題を解こう。

自分の余裕が怖い。

そんな感じで30分経って解答終了。

いよいよ採点をしようと思いますが、ここで当時の受験者の平均点を調べてみたところ、今回も35点でした。3時間の成果を証明するためにもこれは上回りたい!

果たして3時間勉強した鬼谷の成績は……!?

40点!!!

やったー!

見たか!これが大人の力だ!

あと参考書の力だ!(ほぼこれのおかげ)(大人の力でなんとかなるなら最初から点数を取れているべきだから)

そして何も背負ってないリラックス状態の力だ!(かなり大きい)(試験会場で本番として受けた結果の平均点が35点と考えると受験生すごい)

さっきは全然解けなかった火成岩や火山の問題を取れたのは嬉しいな〜。鉱物系はやっぱり図説で見た写真の記憶がかなり活きました。実物を触ったりしたらもっと強烈に覚えられるでしょうね。

そんで最初に悩んだ問題は案の定間違ってたか。せっかく一度目を通した内容なのにもったいない……。

次やったら “これ” だからな(今でしょのジェスチャー)

ほか間違えたのは古生物関連と銀河系関連の問題だけで、事前の学習で優先度を落とすと決めていた分野なので仕方ないとします。文章読解と計算だけでなんとかなる問題はしっかり取れてよかったです。

それにしても……

やっぱり高校生当時も地学基礎を選んでみればよかった!

まあ過ぎたことなので本当にどうでもいいんですけどね。今戻れるとしたら地学基礎と生物基礎を選びたい。ついでに言えば社会も日本史と世界史の選択だったけど今戻れるなら片方は地理にしたい。

私はニュースや天気予報を見たり旅行先で土地を感じたりするのが好きだからある程度知識があって解きやすかったという感覚があり、むしろ地学基礎を学ぶことで普段のニュースや旅行が一層深く楽しめるだろうなと思います。まさに大人こそ面白がれる内容なんじゃないでしょうか!

そんなわけで、共通テストに用がない人でも暇つぶしとして学習してみるのはおすすめです! 何も予定がない日とか、午前中に30分で問題を解いて答え合わせして、昼を食べて、午後に参考書を読んで、夕方頃に別の年度の問題を解くとかどうでしょう。一日やっただけでは長期の記憶定着とはいかないかもしれませんが、やらないよりは少し賢くなれるでしょうし、そもそも長期的に記憶する必要はないっちゃないから気軽に楽しめると思います。(受験生は長期的にがんばってください!)

大人になると勝負や試験と縁が遠くなりがちだけど、具体的な指標で成長を実感するのって案外楽しいですよ!

地学を学んで、あなたが今いる場所について知ろう!

地球に生まれて

よかったー!

(終)