2グループの「ヨロイ竜」が選んだ「生存適地」…ついに、「日本まで達した」ノドサウルスが伝える、驚きの生態(小林 快次)

【シリーズ・小林快次の「極北の恐竜たち」】

今から何千万年も昔に、地球の陸上に君臨していた恐竜たち。シダ類やソテツ類の茂った暖かい地域で暮らしていたイメージがあるかもしれないが、彼らは地球上のあらゆるところに進出していた。南極大陸からも、北極圏からも恐竜の化石は発見されているのだ。

この連載では、北極圏のアラスカで15年以上にわたって調査を続ける筆者が、極圏での厳しい環境で、どのように恐竜たちが暮らしていたのか、その生態と進化の謎に挑むーー。

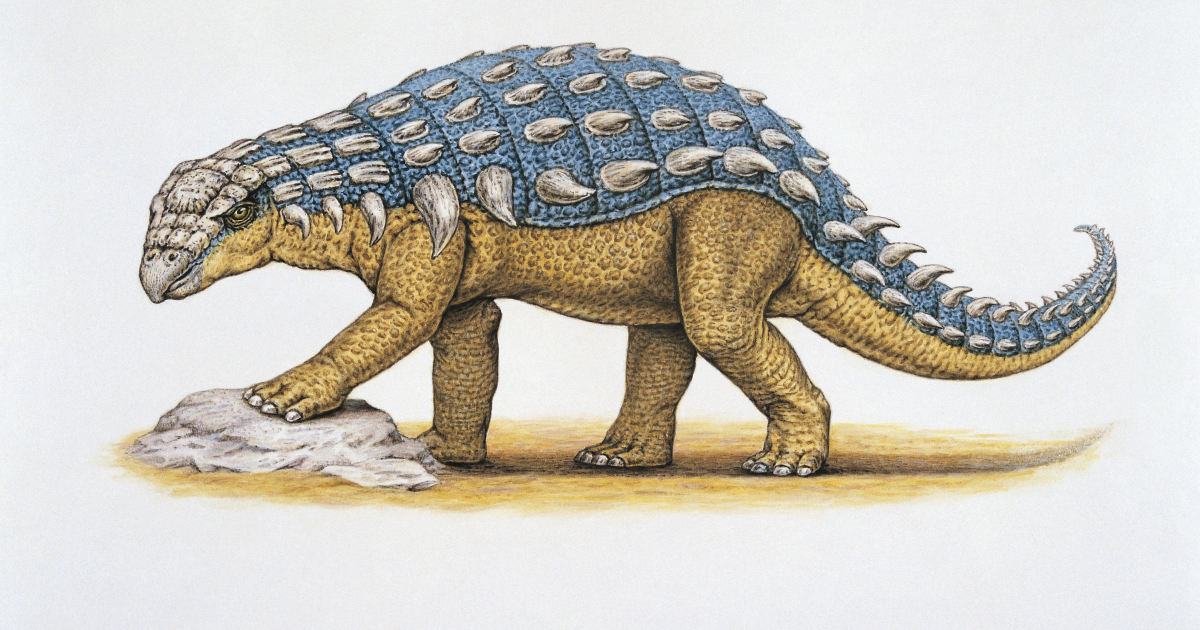

今回は、 ヨロイ竜類の恐竜たちが遺した頭骨化石から、その生態を考察し、アンキロサウルス科とノドサウルス科の主要な2つのグループの恐竜たちの“棲み分け”まで考察していきます。じつは、好んだ生息環境は、分布域の広がりについて大きなヒントとなります。

鳴き声でコミュニケーションをとっていたパノプロサウルス

先に、中型の植物食恐竜ヨロイ竜類で、その主要な系統であるアンキロサウルス科とノドサウルス科のうち、ノドサウルス科エドモントニア(Edmontonia)についてご紹介した。

ヨロイ竜類の代表的な属

おもなアンキロサウルス科の恐竜

- アンキロサウルス(Ankylosaurus)

- ズール(Zuul)

- エウオプロケファルス(Euoplocephalus)

など

おもなノドサウルス科の恐竜

- ノドサウルス(Nodosaurus)

- エドモントニア(Edmontonia)

- ボレアロペルタ(Borealopelta)

など

カナダの研究者であるヴィッカリヤスは、エドモントニアの洗練された頭部構造についての論文を発表したが、 この論文の2年後の2008年には、アメリカの研究者であるローレンス・ウィトマーとライアン・C・リッジリーはエドモントニアに近縁なノドサウルス科パノプロサウルスの頭骨の内部構造について研究成果を発表した。

パノプロサウルスの鼻腔は、アンキロサウルス科のエウオプロケファルスと比較すると、全体としてより単純な構造をしていた。

また、ヴィッカリヤスが提唱した通り、鼻腔の奥には複数の副鼻腔が存在していたことを確認した。先の研究で提案された嗅覚機能の強化や共鳴機能だけではなく、この副鼻腔は吸い込んだ空気の流れを調整し、温度や湿度の変化に適応する機能を果たしていた可能性も示唆された。

副鼻腔の形状が音を共鳴させるのに適していることから、低音の鳴き声を発し、仲間同士のコミュニケーションや捕食者への威嚇に利用していた可能性も考えられた。

さらに、副鼻腔の発達は、頭部の重量を軽減する役割も果たしていた可能性がある。ヨロイ竜類は分厚い装甲を持つため、頭骨が非常に重くなる傾向がある。しかし、頭骨内部に発達した空洞は、骨の密度を軽減し、全体の重量を抑える効果があったと考えられた。

パノプロサウルスの頭骨 photo by gettyimagesアンキロサウルス科とノドサウルス科の棲み分け

ヨロイ竜同士で比較すると、頭骨の内部構造に違いがあることは興味深い。

アンキロサウルス科エウオプロケファルスは、より複雑な鼻腔構造を持ち、高度な呼吸調節機能を備えていた可能性があるのに対し、ノドサウルス科パノプロサウルスは比較的単純な構造でありながら、副鼻腔の発達による軽量化や音響機能を進化させていた。

これは、両者が異なる環境に適応し、異なる生存戦略を取っていた可能性を示している。それが共存を可能にしていたのかもしれない。