PC向けSnapdragon X2 Eliteの驚きの性能と、ソフトウェア互換性の現在地

Qualcommは先週、米国ハワイ州マウイにおいて同社の年次イベント「Snapdragon Summit 2025」を開催した。その中で同社は、2024年6月に投入したSnapdragon X Eliteの後継製品となる「Snapdragon X2 Elite Extreme/X2 Elite」を発表し、2026年前半に市場に登場する製品に採用されると明らかにした。

その技術的な詳細などに関しては先週のリポートなどでお伝えした通りだが、Snapdragon Summit 2025で明らかになったPC向けSnapdragonの現在地、Snapdragon X2 Elite Extremeの性能などに関して紹介していきたい。

Qualcomm上級副社長兼CMO(最高マーケティング責任者)ドン・マクガイアー氏はQualcommがSnapdragon Summit 2025の期間中に開催した記者向けの質疑応答の中で、「我々の調査ではPCメーカーの利益率はわずか4%に過ぎない、PCメーカーはMicrosoftやIntelからのバックマージンに依存したビジネスを行なっている」とやや刺激的な発言で、PC産業では競争が少ないため不健全なビジネスモデルになってしまっており、QualcommがPC事業に参入することで競争が起こり、顧客であるPCメーカーにとってメリットであると説明した。

マクガイアー氏がそう言うのもちゃんと理由がある。というのも、同氏がQualcommに入る前、実はIntelで長い間PC事業に関わっていたからだ。今はQualcommで、PCだけでなく、モバイル、さらにはQualcomm全体のマーケティング責任者を務めているが、IntelでのPC事業で働いていたという経歴から、Intelの強みも弱みもよく知っているのがマクガイアー氏なのだ。

PC産業というのは、歴史的な経緯もあって、非常に複雑な経済的な構造になっている。まずPCメーカーは階層化されている。グローバルにビジネスを行なっている大手のPCメーカーがティアワン、ある特定の地域や国などを対象とするようなローカルのPCメーカーなどはティアツーなどに分類されて、コンポーネントやソフトウェアの価格などもそれに応じて階層化されている。

また、古くは「Intel Inside Program」のようなバックマージンを伴うマーケティング施策が用意されており、プラットフォーマー(CPUメーカーやOSベンダー)は、自社の方針にあうような製品を作ってくれたメーカーにより多くの共同マーケティングのプログラムを積み増すなどの施策をとっており、PCメーカーの何が売上で、何がコストで、何が利益なのか簡単には分からないという複雑なビジネスなのだ。そうしたことを考慮に入れても、利益率が4%なのだとしたら、率直に言って薄利多売としか言いようがない状況だと言える(もっとも、マクガイアー氏は何を根拠に4%と言っているかは明確にしなかったので、Qualcommの調査を信じるなら、ということになる)。

PCメーカーがそうした状況にあるのも、CPUやOSといった必要なコンポーネントの市場で競争が起こっていないからだと考えられる。OSはWindowsがほとんどで、ようやく最近ChromeOSが教育市場で市場を獲得したような状況で、ほかの選択肢はない状況だ。

今回のSnapdragon Summitでは、Google Androidエコシステム担当事業本部長サミアー・サマット氏が2日目の製品基調講演に登壇し、GoogleがChromeOSとAndroidを統合したOSを来年リリースする計画を明らかにしたことは、PCメーカーにとってはグッドニュースと言える。

SoCに関しても状況は同様だった。2017年にQualcommがSnapdragonでWoA(Windows on Arm)に参入するまで、長くAMDとIntelという2社しか選択肢がない状況が続いてきた。しかも、Qualcommが参入してもPC向けSnapdragonはなかなか鳴かず飛ばずだった。

しかし、2023年のSnapdragon Summitで発表された「Snapdragon Xシリーズ」が2024年に搭載販売開始されたことで、市場環境はようやく変わりつつある。Qualcomm Technologies上級副社長兼コンピューティング/ゲーミング事業部事業部長のケダール・コンダップ氏は、基調講演の中で「我々はCopilot+ PC発表日に、1日で22もの製品を発表することができた。これまではWindows PCの中での記録だ」とアピールした。

そうしたことが起こったのは、言うまでもなく、MicrosoftのCopilot+ PCの要件である「40TOPS以上の性能を持つNPU」をクリアできたのが、発表時点ではSnapdragon Xシリーズだけだったことが最大の原因だからだ。PCメーカーはCopilot+ PCを作ろうと思えばSnapdragon Xシリーズを選択するしかなかったのだ。そうしたスタートを切れたことで、その後も製品数は増え続けており、「現在までに150のデザインが登場している」(コンダップ氏)との通り、多くの搭載製品が市場に登場した。

実際、PCメーカー側でも、従来は普及価格帯の製品などではAMDとIntelの2つのSoCが用意されていた製品ラインナップにSnapdragonが追加され、3メーカーのSoCから選べるようになっていることが多くなっている。3社による競争が起きれば、PCメーカーはAMD、Intelという既存のベンダーに値下げを迫ることができるようになる。それが引いてはPCの価格引き下げにつながるので、エンドユーザーにとってもこれは歓迎して良い状況だ。

問題は、それがちゃんとシェア獲得につながっているかどうかだ。今回Qualcommは現状のシェアについて具体的な数字は明らかにしなかったが、6月のCOMPUTEX 2025の質疑応答で「米国の小売市場で10%程度のシェアを獲得している」と同社CEOクリスチアーノ・アーモン氏が答えており、小売市場、言い替えれば一般消費者向けの市場では、それなりのシェアをとっていると言える。

Qualcomm CMOのマクガイアー氏は「PC産業では我々は新規参入者で、既存のプレイヤーからシェアを奪う側である。ご存じのようにIntelは停滞しており、AMDに市場シェアを奪われている。PCの市場は基本的に毎年同じ市場規模であり、ユーザーは3~5年で買い換えている。それを促進し、次の成長を目指すには新しい何かが必要だ。我々はSnapdragonでそれを実現したいと考えており、今回発表したSnapdragon X2 Eliteはその武器になる。我々のターゲットは2029年までに12%の市場シェアを奪うというものだ」と述べ、同社が決算発表などで明らかにした「2029年までに12%の市場シェア」という目標を実現するために、今回発表したSnapdragon X2 Eliteは強力な武器になると強調した。

Qualcommはいくつかの点でSnapdragon X/X2シリーズの先進性をアピールしているが、特にPCのユーザーに向かってアピールしているのは「性能」だ。その代表例はSnapdragon Xシリーズで、45TOPSという性能を持つNPUを内蔵したことで、MicrosoftのCopilot+ PC発表会ではSnapdragon Xシリーズ一色になるという状況が発生した。また、CPU、GPUなどに詳しいエンドユーザー向けには、Oryon CPUの新しいアーキテクチャやその高い性能などをアピールしてきたことはこれまでの記事でも説明してきた通りだ。

そうした製品開発の方針やマーケティングの方針はSnapdragon X2シリーズでも継続される。今回のSnapdragon Summitにおいて、QualcommはSnapdragon X2 Elite Extremeを搭載したリファレンスデザイン(X2E-96-100、48GBメモリ、16型ディスプレイ)の性能を公開したが、AMDのRyzen AI 9 HX 370、IntelのCore Ultra 9 288VやCore Ultra 9 285Hなどのx86プロセッサ、そして同じArmのApple M4などに比べて高いパフォーマンスを発揮すると明らかにしている。

Geekbench 6.5のシングルスレッドに関して言えば、競合を全般的に上回っている。従来のSnapdragon XシリーズではApple M4には負けており、x86プロセッサとはほぼ同じ性能だったことを考えると、今回のSnapdragon X2シリーズの性能向上幅は大きいと言える。Geekbench 6.5のマルチスレッドでも同傾向で、従来製品では同等か負けていたのに対して、Snapdragon X2 Elite Extremeは大きく引き離している。

同じことはGPUにも言える。というより、Snapdragon Xシリーズの弱点は、GPUだというのは多くのユーザーの共通認識だったが、その状況も大きく改善されている。「3DMark Solar Bay Score」では、Snapdragon Xシリーズは競合に負けていたが、Snapdragon X2 Elite Extremeは従来世代に比べて80%も性能が向上しており、高い性能を実現している。現状ではQualcommはSnapdragon X2 EliteのGPUに関する詳細を明らかにしていないが、こうした数字を見る限り、演算器の増加などの大きな改良が加えられている可能性が高い。また、NPUのベンチマークも同様で、「Procyon AI Computer Vision Score」でほかの製品を引き離す性能を発揮すると明らかにした。

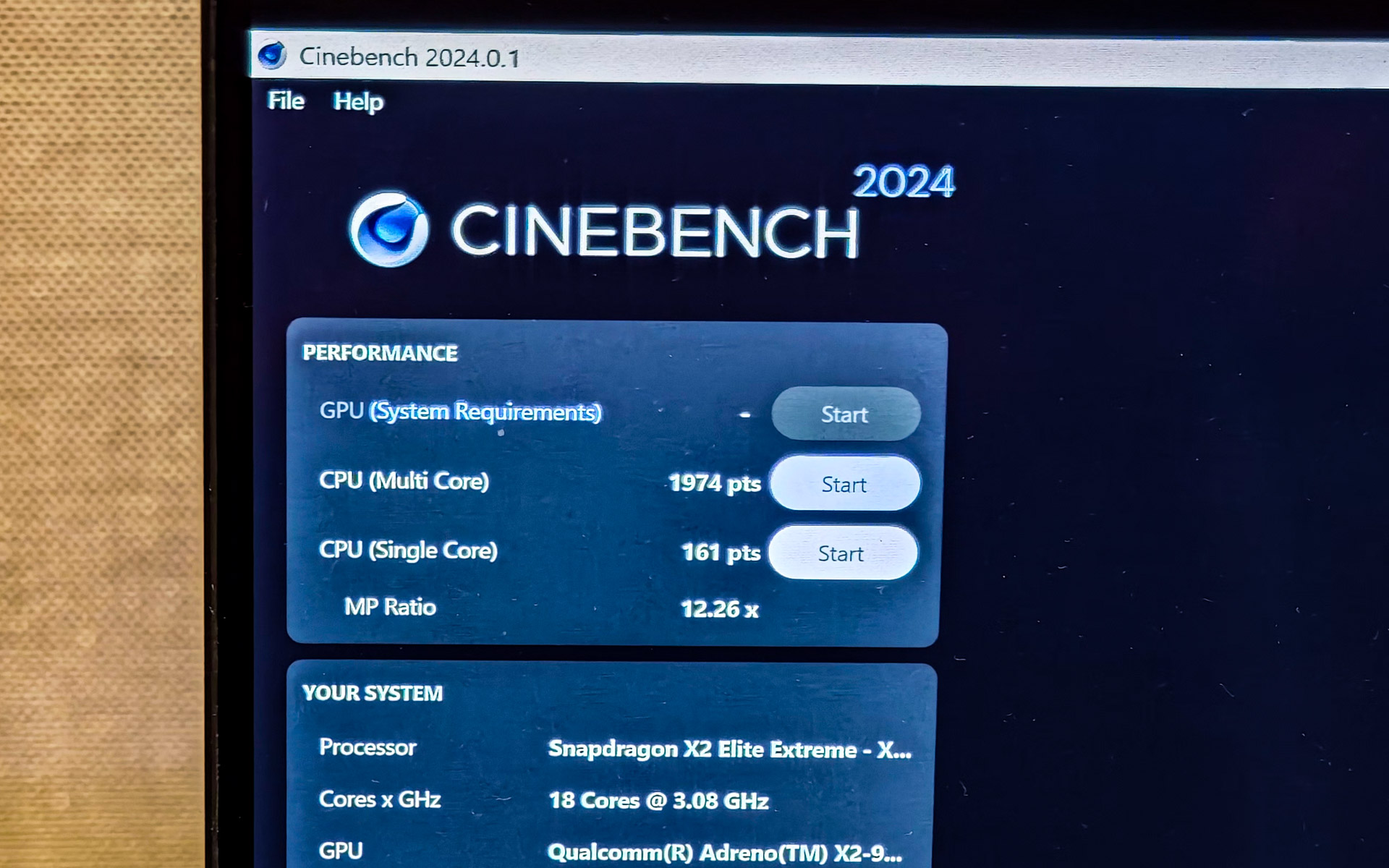

なお、Snapdragon Summitの会場では、記者が触れる形でベンチマーク用の機材が公開されており、前述のようなスコアを確認することができたほか、Cinebench 2024のような資料にはスコアが入っていないベンチマークも実行することができた。Cinebench 2024のスコアはシングルスレッドが161、マルチスレッドが1974となっていた。

遠征先のため、筆者が比較対象として用意できたのは、私物として利用している「ThinkPad X1 Carbon Gen 13」(Core Ultra 7 268V、17WのCore Ultra 200Vでは最上位)、「Surface Pro 11th Edition」(Snapdragon X Elite X1E80100、12コアのSnapdragon Xの中位グレード)であることをお断わりしておく。

Cinebench 2024のスコアは前者はシングルスレッドが122、マルチスレッドが554、後者はシングルスレッドが123、マルチスレッドが779となっていた。Snapdragon X2 Elite Extremeのリファレンスデザインは16型ディスプレイと大型の筐体を採用しており、より高いTDP設定になっていると考えられるので、その分は割り引いて考える必要があるが、Snapdragon X2 Elite Extremeがかなり高い性能を発揮することが分かる。

少なくとも、競合他社の現行製品を上回る性能を発揮することは間違いない。もちろん今後、IntelもAMDも2026年に向けて新製品を発表してくるので、そうした製品との性能差がどうなるのかは発売後に分かるだろう。

これまでWoA(Windows on Arm)の課題とされてきた、ソフトウェアの互換性問題も徐々に解決に向かいつつある。少なくとも、2023年10月のSnapdragon SummitでSnapdragon Xシリーズが発表された時点での「あれも対応していない、これも対応していない」という状況からは大きく改善されつつある。

元々、WoAにはOSレベルでx86のコードをArmのコードに変換しながら実行するバイナリトランスレーションの機能が実装されており、特にWindows 11では最新のPrismと呼ばれるバイナリトランスレータが採用されており、性能が改善されている。

Microsoftのオフィスアプリケーション(Microsoft 365のローカルアプリケーション)はArm64EC(ECとはEmulation Compatible、エミュレーション互換という意味になる)という、アプリケーション内部の命令セットはx64(Microsoftの呼び方、AMD64/Intel 64のこと)だが、OSからはArmアプリケーションに見えるというアプリケーション・バイナリ・インターフェイス (ABI)で構築されている。このArm64ECを使うメリットは、内部コードはx86と同じx64になるので、x86とArmと2つのコードを書く必要がない点になる。アプリケーションの実行時にx64をArmに変換しながら動くほか、コンパイル時に必要に応じてArmネイティブのコードに変換されるので、一部のアプリケーションではネイティブに近い性能を発揮できるようになる。

ただ、性能をさほど重視されないオフィスアプリケーションではArm64ECへの対応で十分だが、クリエイターツールのようなCPUやGPUの性能をフルに使うようなアプリケーションでは、ネイティブ対応が求められる。その代表例はAdobeのクリエイターツールであるCreative Cloudだが、この1年でその対応は大きく進展している。従来AdobeのCreative Cloudは、バイナリトランスレータを利用したx64版も公開されておらず、WoAでは使えるCreative Cloudアプリケーションが少ないという状況だった。しかし、その状況はこの1年で大きく改善されており、現状では以下のような状況になっている。

昨年のAdobe MAXのタイミングで、Premiere Proのベータ版(この時点ではx86版)提供が始まり、その後製品版(x86版)の提供が開始されている。さらにLightroom Classicの製品版(x86版)、Illustrator、InDesignのベータ版(x86版)の提供も始まっており、大物のアプリケーションの対応はほぼ済んだと言っても良い(もちろんベータ版であることを受け入れれば、の話だが)。

つい最近はPremiere Proのベータ版でArmネイティブ版の提供が始まっている。これは大きな進展で、従来のx86版だとGPUやNPUのアクセラレーション機能が限定的な機能に留まっていたのに対して、Armネイティブ版ではx86版をx86で実行するのと同じようにGPUやNPUのアクセラレーション機能を活用できる。今回Qualcommは、Premiere Proのネイティブ版とNPUを利用したデモを行なっており、Premiere Proの機能でシーン編集の検出(Scene Edit Detection)という、編集ポイントを自動で検出して動画の必要ない部分を消すなどの作業を高速化する機能をNPUで実行することができるようになっている。

AAAゲームタイトルへの対応は依然として課題として残っている。ただ、それもEpic GamesがFORTNITEを年内に対応することは既にCOMPUTEXのタイミングで明らかにされており、対応が進んでいっている状況だ。

今回Qualcommはこうしたアプリケーションのネイティブ対応に関して、特にロングテール(より一般的なユーザーよりも、一部のユーザーにとって必須という意味)なアプリに絞って紹介していた。つまり、WoAへのアプリケーション対応が一般的なものはほぼ対応が終了し、今はロングテールなものを1つ1つ対応させていっている段階に入っていることを意味している。

グローバルに展開しているソフトウェアベンダーのアプリケーションへの対応は大分前進している状況だが、日本ローカルでだけ展開しているISVへの対応は依然として遅れているままだ。

その代表例は、ジャストシステムの日本語IMEとなる「ATOK」だ。通常、WoAでは、バイナリトランスレータが利用できるので、Armネイティブではないx86アプリでもそのまま利用することができる。しかし、その少ない例外がIMEで、バイナリトランスレータが動作するアプリケーションレイヤーよりも下のOSレイヤーで動作するため、Armネイティブでなければ正しく動作しないのだ。

同じことはウイルス検出のソフトウェアにも言え、サードパーティのウイルス検出ソフトなどはArmネイティブ対応が必要になる。特に日本では、サードパーティのウイルス検出ソフトの利用率がほかの地域に比べて高いため、これもWoAに移行できない理由の1つになってしまっていた。

さらに、プリンタへの対応も課題の1つだった。日本ではまだまだプリンタの利用度は高く、WoAにもプリンタを接続して利用したいというニーズは少なくない。しかし、プリンタを利用するにはドライバが必要で、Windowsに最初からインストールされているボックスドライバはArm対応が済んでいるが、プリンタメーカーが追加で提供するより機能豊富なドライバに関してはx86版しか提供されていないことが課題の1つになっていた。ドライバは、前述のバイナリトランスレータで変換できないものの1つで、これに関してはプリンタメーカーに対応してもらう以外に対応の方法がないからだ。

そこでQualcommは日本市場でのSnapdragon X/X2シリーズのてこ入れを行なっている。QualcommはPC向け製品の日本向け責任者(PC Business統括本部長)として井田晶也氏を招き入れ、こうした状況の改善を進めている。

井田氏はIntel日本法人で執行役員営業本部本部長などを歴任。その後日本のOEMメーカーとなるサードウェーブのCOO兼代表取締役社長に就任し、さらにその後にQualcommの日本法人に入社した形になる。その経歴からも分かる通り、PC業界、特に日本のPC業界の事情に精通している人材だと言える。

井田氏は7月に同社が開催した記者説明会の中で「ATOKを含めて開発者への働きかけを強めている、できるだけ早期に対応いただけるように努力して行きたい」と述べ、ATOKが対応していない問題などへの対応を目指すと説明した。それがどういうことを意味しているのかに関して井田氏は明らかにしていないが、そこまで踏み込んだ発言をするということは、ある程度対応してもらえる目処が立っているのだと推測できる。ATOKは例年1月末~2月上旬に大規模アップデートを行なうため、来年の1月末~2月上旬にArm対応も同時に為されるという可能性はあるだろう。

また、日本市場独自のプリンタドライバ、ウイルス検出ソフト、企業のIT管理ツールなどに関しても対応が進められている。今回明らかにされたのはレックスマーク、コニカミノルタ、ゼロックス、エプソン、シャープ、HP、ブラザー、富士フイルムの各社がWoA用のプリンタドライバとアプリを提供済みないしは今後提供する計画であることが明らかにされている。

また、ウイルス検出ソフトを提供するトレンドマイクロ、企業のIT管理ツールを提供するSkyもWoAに対応する計画であるとQualcommは説明し、グローバルに比べると対応が遅れている日本向けのソフトウェアのArm対応も今後進んでいくことになりそうだ。

このように、ソフトウェア互換性問題の改善が進んだことは間違いなく、それと新製品の高い処理能力という魅力を武器に、Snapdragon X/X2シリーズの浸透を図っていくというのがQualcommの基本的な戦略となる。

Qualcommにとっての次のステップは、ビジネス向けのPCに採用されることだ。現状Qualcommは一般消費者向けに注力しており、企業向けのPCに採用されている例はない訳ではないが、企業向けに採用されるにはいくつかの課題がある。ロングテールのソフトウェア互換性問題もその1つだが、もう1つはAMDやIntelが提供しているAMD ProやIntel vProなどの機能をSnapdragon Xシリーズは持っていないということがある。

今回のSnapdragon X2シリーズでも、そうしたAMD ProやIntel vProに伍するような機能はまだ搭載されていない。しかし、今回新たに「Snapdragon Guardian Technology」と呼ばれる機能が追加されている。これは、ユーザーがPCをなくしたときに、リモートからPCの位置を確認したり、ログインできないようにロックしたり、さらにはリモートワイプ機能でPCのデータを完全消去することなどが可能になる。今後このように段階的に機能を追加していくことで、企業向けのPCでも採用を促進することを目指すことになる。

Qualcommのマクガイアー氏は「Snapdragon X2シリーズを搭載した製品は、CESに多数の製品が登場することになるだろう」と述べ、来年前半としてプレスリリースで説明していた搭載製品の登場時期に関して、CESで多くの製品が発表される見通しだと明らかにした。

来年のCESは既にAMDが基調講演に登壇することを明らかにしているほか、Intelも来年初頭にPanther Lakeの大規模投入を行なうという計画を既に明らかにしており、やはりCES合わせになる可能性が高い。そこにQualcommも加わることになるわけで、3社の新しいSoCを搭載したノートPCやミニPCなどの製品が多数CESに登場することになる。