ついに姿を現したホンダロケット、開発責任者に現在の状況を聞いた

Hondaが小型ロケットの開発を表明し、世間を驚かせたのは2021年のことだった。それ以降、開発状況などの情報はほとんど外部に出てくることはなく、実情はベールに覆われていたが、6月17日、同社は北海道・大樹町にて垂直離着陸実験を実施、ついにその一端が明らかになった。

-

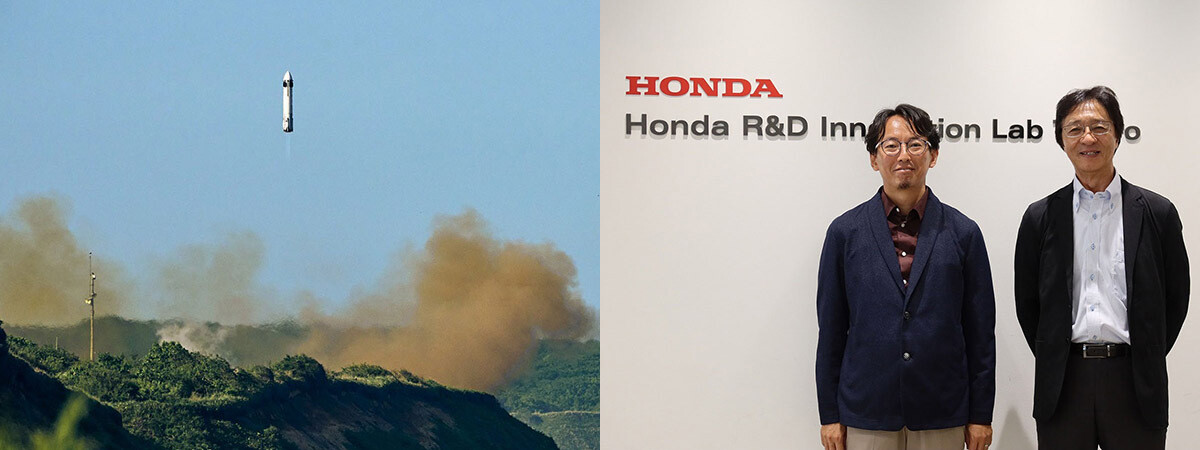

垂直離着陸実験の様子 (C)Honda

民間のロケット開発は、世界はもちろん、日本でも競合が多い状況にある。そんな中、Hondaはどんなロケットを開発しているのか。何をめざしているのか。ロケット開発を率いる本田技術研究所(Honda R&D) 宇宙開発戦略室の櫻原一雄室長と、石村潤一郎チーフエンジニアに話を聞いた。

-

櫻原一雄室長(右)と石村潤一郎チーフエンジニア(左)

なぜHondaがロケット開発?

Hondaの歴史は、オートバイの開発からスタート。自動車でも世界的なメーカーになり、近年では、小型ジェット機も製品ラインナップに加えた。F1レースへの参戦、ヒューマノイドロボットの開発など、先進的なチャレンジを続ける姿勢は創業当時から一貫しており、そういう意味では、ロケット開発に乗り出すのはむしろ自然にも思える。

Hondaの事業の中核には「ヒト」や「モノ」の移動があったが、その一方で経済活動の“動脈”がヒトやモノの移動から、データの移動にシフトしつつある、という現状がある。同社には将来、この“データの移動”に貢献することで、モビリティ・カンパニーとしてさらに進化し、この先も人々の役に立っていきたい、という想いがあるという。

現代のデータ社会を大きく支えているのが人工衛星だ。低軌道の通信衛星コンステレーション、自動運転などに欠かせない測位衛星システム、地球環境を把握するためのリモートセンシングなどはもちろん、今後は宇宙データセンターのようなものも考えられる。人工衛星の活用をさらに拡大するためには、使いやすいロケットの増加が必須だ。

しかし、そのためにロケットを開発すると言っても、それはサステナブルなものでなければならない。そこで同社がめざすのは、持続可能燃料を使う再使用型のロケット。燃料としては、水素とメタンが候補として考えられていたが、扱いやすさに優れていることから、現在はメタンを採用している。

ただ、現在はまだ研究開発の段階であり、その先の事業化については未定だという。櫻原氏は「4輪、2輪、ジェット機など、我々の持つ技術アセットがロケットでも通用するのか、という観点でやっている」と述べ、今回の離着陸実験が、その試金石になるという見方を示した。

今回の垂直離着陸実験の狙い

今回使用した実験機のサイズは、全高が6m(脚格納状態)、直径が85cm。重量は900kgで、推進剤を入れたときは最大1,312kgとなる。上部には制御翼、下部には接地脚があり、どちらも飛行中は収納し、必要なときに展開できる。エンジンは、推力6.5kNのものを2基搭載しており、ジンバリングによる3軸姿勢制御が可能だ。

-

実験機の主な仕様 (C)Honda

同社は、2019年より研究開発をスタート。まずは点火器の実験から始め、地上燃焼試験を繰り返してきた。そしていよいよ、各要素を統合したフライト試験を行う段階となり、この実験機を開発。2024年には、まず50cmのホバリングに成功。2025年に入ってからは、高度を5mまで上げていた。

今回の実験は、さらに高度を270mまで上げたものだ。飛行時間は1分程度と短いものの、この間に、姿勢・誘導制御、推力スロットリング、着陸脚の収納/展開、誘導翼の展開など、様々な要素技術の検証を行う。

-

今回の実験で検証する内容 (C)Honda

今回は特に、下降速度を20m/s以上まで上げて、その空力の影響を受けながら、正常に機体を制御できるかという点に注目。そのために必要な高度が270mというわけだ。また誘導翼を傾け、機体にあえてロール回転を与え、それをエンジンの姿勢制御で抑えられるかも検証する。

公開された実験の動画を確認すると、ロール制御まで含め、すべてうまくいったように見える。着陸についても、位置の誤差はわずか37cmということで、高精度な制御に成功。詳細な結果については、今後分析していくことになるだろうが、まずは大きな関門をクリアしたとは言えそうだ。

【動画】垂直離着陸実験の様子(音声が流れます。ご注意ください)

ところで技術的にひとつ注目したいのは、この実験機には、ターボポンプまで搭載されていたということだ。ターボポンプは、ロケットエンジンの中でも、特に難易度が高い装置のひとつ。この規模の実験機なら、推進剤の供給はガス押しでも十分であり、ターボポンプは無しにした方が、システムとしても相当シンプルにできたはずだ。

しかし同社がめざすのは、人工衛星を打ち上げるロケット。その段階で、ターボポンプは絶対に必要になる技術だ。石村氏は「そこまで踏み込んでやってみないと、その先が見えてこない」と指摘。目的は単に飛ばすことではなく、必要な技術を一通りそろえた上で、次の段階に進めるかどうかを確認することだと説明した。

自動車のエンジン技術も活用

Hondaには、すでに優れた燃焼技術や制御技術などがある。ロケット開発には、外部の宇宙業界から来た人材の助けも得ながら、同社のコア技術を活用。2023年4月に立ち上がった宇宙開発戦略室がハブとなって、先進技術研究所など社内の実働部隊が研究開発を進めている。

ロケット開発のキモとなるのはエンジンである。この燃焼技術については、自動車のエンジンを開発してきた人たちが中心となってやっているとのこと。

櫻原氏も元々は自動車のエンジン技術者であり、HondaのF1第3期活動ではチームを率いた経験を持つ。その櫻原氏は、自動車とロケットのエンジンの違いについて、「自動車のエンジンは間欠燃焼ですごく複雑。一方、ロケットは燃料が極低温という特殊な点はあるものの、連続燃焼で仕組み自体はシンプル」と見る。

現在、日本ではインターステラテクノロジズの「ZERO」、スペースワンの「カイロス」、将来宇宙輸送システムの「ASCA」など、民間による新型ロケットの開発が進んでいるが、Hondaの特徴は、やはり自動車メーカーであることだろう。高性能な製品を安定した品質で大量に生産するノウハウを持つのは、事業化するときに大きな力になる。

櫻原氏は「事業化は未定」と前置きしながら、ロケットを「真の工業製品」にすることが重要と指摘。「一品モノならいくらでもできるだろうが、部品のバラツキなども含めて工業製品化し、リーズナブルな価格帯にする必要がある」と述べた上で、「自動車会社としてやる意味はそこにある。逆に、それができないと我々がやる意味がない」とした。

次の大きなマイルストーンは、2029年に実施予定のサブオービタルフライト。今後は、同社からの情報発信も増えていくと思うので、引き続き動向に注目していきたい。事業化については前述のとおり未定とのことだが、Hondaのロケットが実現して飛び立つことを、宇宙ファン/Hondaファンの一人として期待している。