赤城耕一の「アカギカメラ」 第125回:酷暑のいまこそ考えたい「PENTAX K

9月になりましたが酷暑続きの毎日でございます。読者のみなさまいかがおすごしでしょうか。

筆者も夏バテというやつなのでしょうか、調子が上がらないというか、仕事への意欲がみられないとか、緊張感が持続しないというか、耐久力がないとか。

あ、それは1年中か。

まあね、これはどうしようもありませんね。年寄りですから。

前回もご報告しましたけど、手元にある一部のカメラが夏バテてしたみたいで、屋外に出て少し撮影しただけでアラートが出て、動作が停止したりして、暑さに加えて、機材トラブルでイラつきが加速しておる筆者であります。

そもそもデジカメの黎明期って、高温耐性よりも、いかに寒いところで撮ることができるかという低温耐性についてよく話に出てきたような記憶がありますが、日本国内で撮影するかぎりは低温は大丈夫じゃないんですかねえ、温暖化で暖冬なことも多いし。

でも、暑いのは困ります。しかも昨今は動画性能も要求されますからねえ、炎天下での撮影で、ボディがチンチンになったりしますと、非常に不安になったりしますし、大きな声では言えませんが、某メーカーの純正バッテリーが膨らんでしまったという経験もあります。これは危ないじゃん。

で、これをきっかけに見直すことにしたわけです、一眼レフのことを。一眼レフなら暑さで動作が止まるということはないと考えたこともあります。

今回のお題は35mmフルサイズのリコーイメージングPENTAX K-1 IIになります。

正確に言いますとうちにあるのはK-1の中身をK-1 Mark IIに換装した「K-1(II)」とメディアでは表記するやつです。アップグレードサービスでK-1から中身を入れ替えてもらいました。

K-1 Mark IIになり、各種の小さな改良とともに、リアル・レゾリューション・システムIIは手持ちで行えるそうです。使用したことはないのでよくわかりませんがきっと便利なんでしょう。

そういえば、今年になり、K-3 Mark IIIがディスコンになってしまいました。ペンタックスブランドで生き残る一眼レフは、K-3 Mark IIIモノクロームとKF、あとはこのK-1 Mark IIというこになります。

「いまさら……」

という声が聞こえてきますが、筆者は現在もフィルム一眼レフを使用しているので、一眼レフに対して、時代遅れとか、機能が劣っているという感想は持っていません。毎度おなじみ、変わらない接し方であります。

ペンタックスもレンズ交換式カメラは一眼レフに特化するという商売を続けることはタイヘンだろうなと思います。けれど、そうした頑なな姿勢を世間に向けて打ち出したからには、こちらとしても微力ながら応援するしかないじゃないですか。

先の話を続ければ「いまさら、一眼レフなんて」と文言を続けたくなるわけですが、いまなお一眼レフを使用している職業写真家さんは決して珍しくありません。筆者のように優柔不断なカメラマンとは気合いが違います。

とくにフリーランスのみなさんは費用対効果とか機材のコストを真剣に考えねばなりませんから、新製品が登場したからといって、次から次へと機材を取り替えることは稀であり、新製品情報も読者のみなさんより疎く、モトをとるまで機材を使い込みますね。

親切心で、新しいカメラは秒○コマで、被写体認識がすごいから取り換えてみては、なんて酒席にて同業者にアドバイスすることがあるのですが、多くは関心がない顔をして、目の前で鼻毛抜いてます。

いつだったか、同業者の知人から突然電話がかかってきて、何事かと思ったら、レンズの買い物相談でありました。

受話器の声の向こうから、誰もが知っている量販店のおなじみのBGMが流れていて、いま売り場にいるけど、どのレンズがいいか見分けがつかないから教えろとのこと。

ったく、購入するレンズくらい下調べくらいすりゃいいのになあと思いながらもね。本人は問題なく機能し、安くて鮮鋭に綺麗に写ればよいのです。純正とかレンズメーカーがどうのということも関係ありません。それにレンズの「ボケ」とか「味わい」がどうのとか言いません。せっかくだからアカギに訊いてやれくらいの軽い考えなんだろうけど。

筆者はこう見えても人がいいですから、親身に購入相談に乗ったりするわけですが、廉価で評判のよいレンズを選択すればいいだけなので、相談はラクですな。いや、逆に道具の選択に生活かかってますから責任は重いのか。でも次からは買い物相談料とろうかな。

で、なんでしたか、すぐに話が逸れますが、今回のPENTAX K-1 Mark IIの話です。

先月のことですが、とある企業のPR誌のために企業本社周辺の主だった名所を記録するといういわゆる雑観や周辺環境を写真で拾ってゆく小商い依頼をうけました。

難しい撮影ではありませんが、天気がよい日というのがご指定で。

ところが、このために某ミラーレス機を使用して酷暑の中撮影していたら、すぐにこの機種は暑さに降参してしまいました。年寄りが頑張っているんだから勘弁してほしいですよ。日の当たるところに長く放置しておいたわけでもなく、高速連写とかしていたわけでもないのにねえ。だらしないですね。

時間もあったので、K-1 Mark IIくんを指名して起用してみたというわけです。そうしたら何の問題もなく無事に役を果たしたというわけです。久しぶりにK-1 Mark IIを思い切り使用してみたら、よい感じでしたので報告したくなったというわけです。

使ってみると、気になる点は多々あり、もうちょいとこうなれば良いなあ、という点も目につきますけどね。良い機会ですから、数年ぶりに復習として、インプレッションしてみることにします。

K-1 Mark IIは、防湿庫の奥底に収納されてはいません、仕事場のテーブル上にあることが多く、書き物に飽きるとシャッターを切ったり、気分を変えたい時に外に持ち出しますが戯れ用としても楽しんでおります。

毎度手にしたときに感じること。デカい、重いですね間違いなく。重量級のレンズを装着すると、手首の筋トレになります。ボディがことのほか厚く感じるのは、酷暑の影響もあるのかもしれませんが、外で手にすると暑苦しく感じます。

K-1が登場した2016年って、この程度の大きさ重さは不問にするという風潮でした。それだけペンタックスブランド一眼レフの「35mmフルサイズセンサー」搭載のインパクトが大きかったわけであります。

みなさんものすごく期待していましたからねえ。よくやってくれた。と礼賛されていました。

筆者はご存知のとおりデカい重いカメラは嫌いな人なんですが、K-1 Mark IIの場合はその代わりがいないわけです、現在も唯一無二の存在ですからね。それに、K-1 Mark IIは実用機よりも趣味カメラの範疇に入りますので、文句は少なくなります。

そんなにデカい重たいというのなら、各種マウントアダプターで軽いミラーレス機にペンタックスレンズ、サードパーティのKマウントレンズを装着して味わえばよいではないかという意見もありましょうが、K-1 Mark IIが現行機としてあるのに、それをさておき、マウントアダプター遊びに興じることは、筆者としては気持ち的にも道義的にもやりづらいわけです。実用のみとして機材を追求し、徹底して写真表現者に成りきれない筆者の弱さが露呈してしまいますね。

真面目な人は3,640万画素という高解像度のCMOSセンサーによって得ることのできる高画質とか、さらにリアル・レゾリューション・システムに関心があるようですが、筆者はご存知のように不真面目ですから、このリアル・レゾリューション・システムを試したのは発売時のレビューのためだけ、というのが本当のところであります。

それもこの時の結論としては、どのように活用すればよいのか思い当たらず、つい本当のこと、じゃない心にもないことを書いて、嫌われたりしました。だって、PCのモニターで拡大して「おお!」と、一時的に感動したとしても、すぐに飽きてしまいませんか? 感動するのが写真の内容ではなくて、細部の鮮鋭性や解像力についてなのですから、いつまでも画像検証の範疇から出られない。これでは表現者には成りきれないというわけであります。

K-1登場時のことを少しづつ思い出しつつあるのですが、まず1番に考えたことは、画質のことよりも、これでついにフィルム時代からのペンタックスレンズのすべてを余すところなく、デジタルにおいても見ることができるのではないかという期待のほうが強かったわけです。

Kマウントはいまでは信じられませんが、ユニバーサルマウントとして規格が開放されていたので、さまざまなメーカーから怪しいレンズもたくさん登場しております。

Kマウント前のM42スクリューマウントとのアダプターによる整合性も高いので、お古レンズが好きなアナタにぴったりだったわけですね。べつにAPS-Cセンサーのペンタックスでも実用上の問題はないわけですが、実用よりも「レンズがすべてを出し切っているところが見たい」という興味とその欲望というやつでありますね。たしかにうちには純正、レンズメーカー、怪しいメーカーのKマウントレンズ、M42マウントレンズまでいれると、レンズの酒池肉林状態が継続中ですから、これらをなるべく正攻法にて、生かしてやろうと考えるのも、真面目なK-1 Mark IIオーナーの務めというものであります。

とはいえ、3,640万画素のファイルを持て余しているくらいですから、本当はK-1 Mark IIは筆者には豚に真珠なわけであります。

ただ、色再現などの雰囲気は筆者好みであることは確かです。画像処理エンジンPRIME IVによる厚みのある色再現と階調のつながりは今も褪せていないと思いますし、モノクロームの再現性も素敵です。レンズも最新型を揃えれば、相当な高画質が期待できるはず。

K-1 Mark II、使用していて非常に楽しいのはセンサーサイズに合わせた大きな光学ファインダーの見え方です。

MF一眼レフ時代の切れ込みとは少し違う印象ですけどね、怪しく古いMFのKマウントレンズを装着して、そのエッジを探っても、こいつはイケるぜという思いが強くなります。ただ、例によって、被写界深度は深めに見えます。AF一眼レフの特性なのです。

大口径レンズを装着すればファインダーは明るく、F値の大きなレンズを装着すれば暗くなります。これを、面倒なことではなく当たり前のこととして考えることができる人は一眼レフを楽しめる資質があります。

シャッターを切った瞬間はブラックアウトし、長時間露光となれば、像消失時間が長くなります。ええ、これも欠点といえば欠点かもしれませんが、機能的必然がもたらした宿命ですよね。一眼レフを使用しているんだぜという気分はより高まるというものです。

ボディ内のAFモーターを使用するレンズを装着した場合の暴力的ともいえるAFのトルク感やスピードは、フルスロットル、フルブレーキのレーシングカーみたいで頼もしいと感じるほどですし、逆にレンズ内モーターのレンズでは、静かすぎて不安になるほどです。

現行のペンタックスレンズでも、ボディ内モーター用とレンズ内モーターの2種のタイプが用意されているのは色々なカメラに対応するためみたいな話があるけど、その優柔不断な思想は決して嫌いではない筆者であります。

星の数ほどあるKマウントレンズですけど、筆者のところにあるものは基本的に絞り環を採用しているレンズです。ということは設計は一様に古いですね。デジタル時代に設計されたレンズはごくわずかあります。

もちろん古いレンズですから、K-1 Mark IIのポテンシャルを出し切ることができるとは考えていません。とはいえ古いレンズの描写を味わいがあると断言するほどの自信はない。

才能がないからレンズの後ろに隠れているみたいな感じで、はたしてそれは事実でもあるんだけど、筆者としてはユニバーサルマウントなのだから、レンズのみの装着を一方通行にしたくないという気持ちもあるわけです。

たまには、ペンタックスLXにそれらのレンズを装着したり、Z-1とかMZ-Sに装着して訳のわからないオペレーションの迷宮に入りたくなるわけですね。したがって、アカギ家では絞り環のないペンタックスレンズの購入は原則禁じられている家訓があるわけです。ちなみにFマウントニッコールも同様です。そんなに頑なにならなくてもいいと思うのは承知の上です。

ペンタックスは露出制御に対して、気合いを入れていることはよく知られています。古くからのペンタキシアンには釈迦に説法ですし、筆者もうまく使いこなしているとは言えませんが、とくにペンタックス独自のハイパープログラムってのは、他のカメラを使っていると戸惑う時あるのです、妙に便利すぎて(笑)。

機能的には単純なんですよ。Pモード設定で撮影するとき、絞りダイヤルを回せばAモードに、シャッタースピードダイヤルを回せばSモード(ペンタックスの呼び名ではTVモードか)になるといういわばプログラムAEの発展型で、背面のグリーンボタンを押すと、いずれもプログラムAEに復帰するというナイスな操作系を持っています。これならAE撮影の場合は撮影モードの切り替えはいらない感じしますね。

ちなみに、ハイパーマニュアルってのもありまして、Mモードに設定し、グリーンボタンを押すと、どの場の明るさに応じたプログラムAEと瞬時に同じ露光になるというね。よくできてます。

ただねえ、K-1 Mark IIでの大きな不満というのは、電子接点のないペンタックスレンズを装着するとデフォルトのままではAモード(絞り優先AE)でも、すべて絞り開放で動作することになってしまうからです。ほんと、お願いしますよ。

これは絞り環の設定位置の情報をカメラ側に伝達するメカニズムが搭載されていないためです。つまり電子接点を持たない旧レンズを装着すると絞りの設定位置が、開放Fナンバーがボディ側からはわからないのでAEが働かないのです。なお電子接点のないレンズの場合は、Mモードでグリーンボタンを押すと設定絞り値に絞り込まれ、それに応じたシャッタースピードになります。

一般的な撮影でのAF精度はもちろん問題ないのですが、昨今のミラーレス機でのフォーカスの精度の高さをみると、大口径レンズなどでは光学ファインダーを使用しての通常の位相差AFでは不安になる場合も出てきそうです。

動かない被写体で、時間的な余裕があれば、ライブビュー撮影に切り替えればコントラストAFが使用できますから、大口径レンズを開放絞り値近辺で設定して使用したい場合でも、フォーカスの精度の向上が期待できますし、ポートレートならば顔認識AFも使用できます。

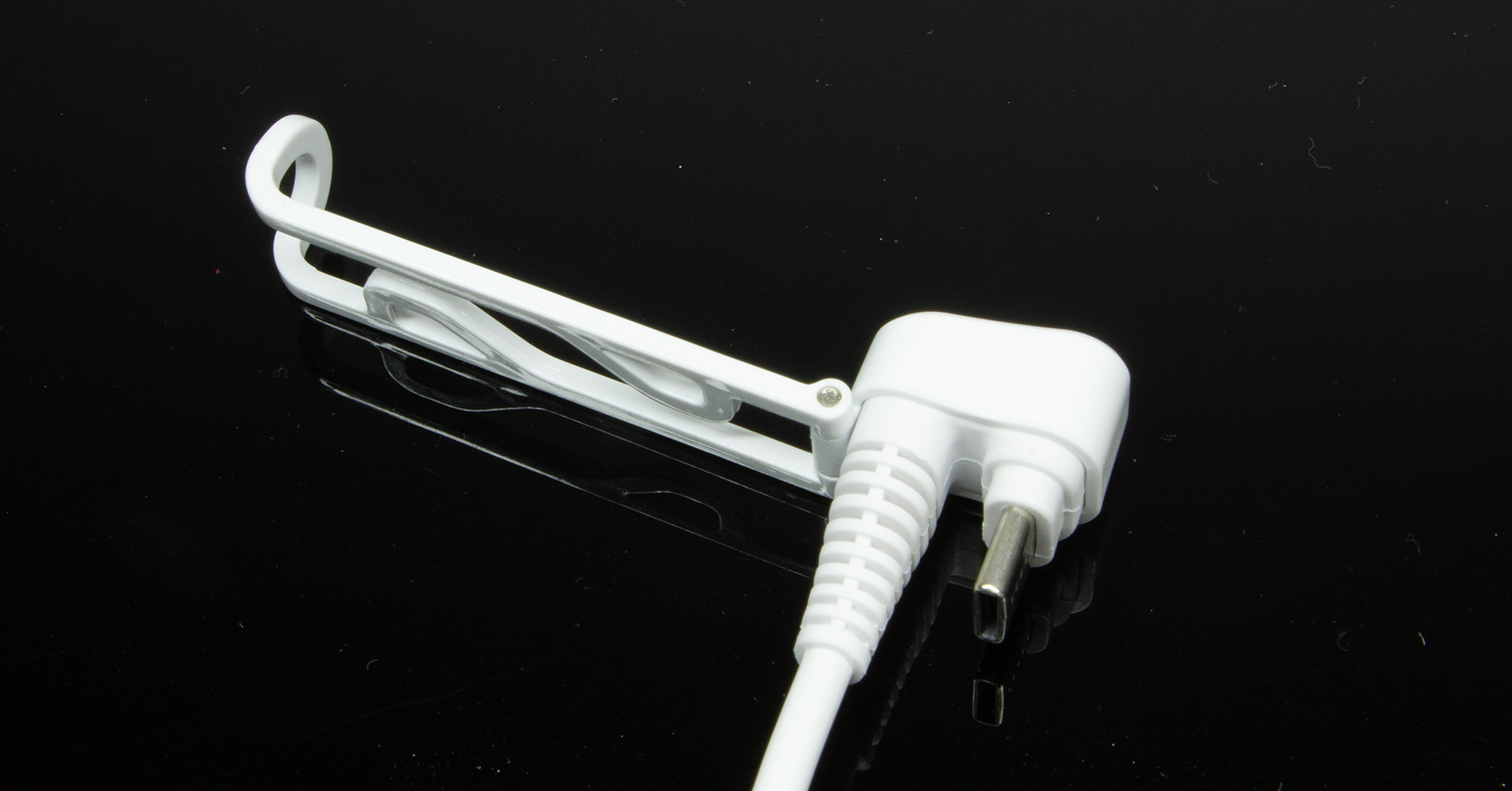

せっかく凝りに凝りまくったあの蜘蛛の足がついたみたいな背面LCDの動きもより生かすことができるはずです。

本来ライブビュー時に像面位相差AFが機能すると、AFスピードや精度の向上が期待できるはずですが、この当時のセンサーでは満足に機能するものがなかったということでしょうか。

現在もそうですが、デバイスの種類がカメラの性能の根幹をなす部分を決めてしまうようなところがありますね。ライブビュー撮影がしっかりしていると、光学ファインダーと併用することで、一眼レフとミラーレスのハイブリッド的な使用ができ、被写体や撮影条件に応じて切り替えれば撮影もより楽しめそうです。

シャーっというデカい音を立てるAF動作音、シャシャシャっと音を立てて切れるシャッター音。ミラーレスの無音撮影になれていると、ずいぶんにぎやかなK-1 Mark IIの撮影ですけど、これね、ボディの中でメカが連携して走り回る感じで懐かしい。撮影時の手応えとしても楽しいですぜ。

いまではK-1 Mark IIは実勢価格20万円を割る、廉価な35mmフルサイズ機として認識されているようですが、これは大バーゲンセールという感じもします。そういえばSNSで「貧乏人の一眼レフ」と書かれていたのを目にしましたが、はいはい、大いにけっこうです。

時代遅れの機能、廉価な一眼レフで、自分が満足できる写真ができた時の幸せ感は富裕層には永遠にわからないでしょう。

ただね、いくらなんでもK-1IIにはそろそろ後継機は必要だと思いますね。個人的には飛び道具的な機能は不要です。小型軽量で、絞りの情報を伝えるメカだけ入れてもらえば、お古レンズも使いやすいですからね。あとのスペックは現在のままで大丈夫であります。

PENTAX K-1 Mark IIに限りませんが、1台くらい“一眼レフ” を残しておくと、この時代だからこそ、けっこう楽しめると思いますよ。