普及率80%に迫るマイナンバーカード iPhoneだけで確定申告などオンライン化加速

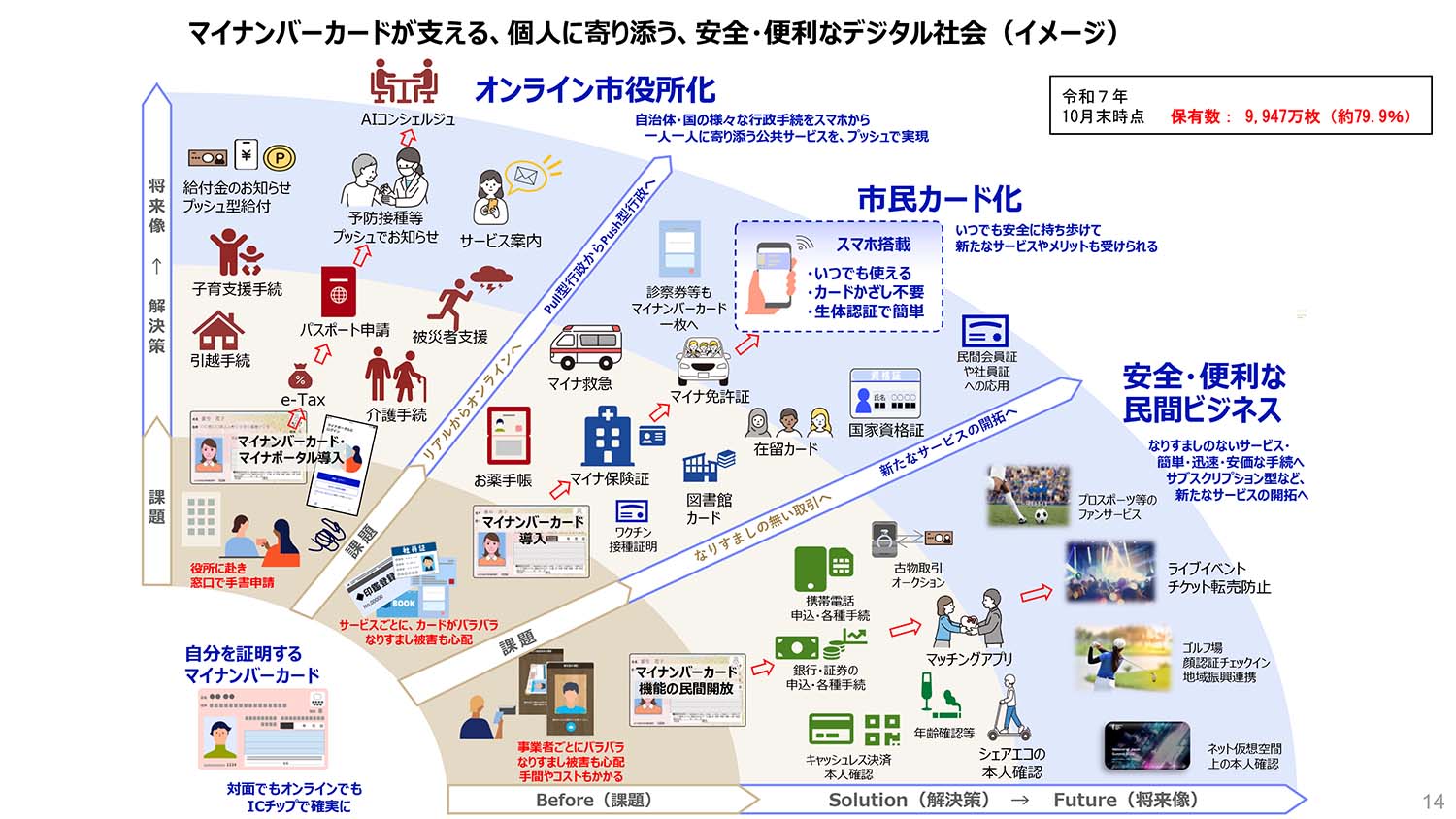

デジタル庁は12日、記者向けの勉強会を開催し、マイナンバーカードやマイナポータルの今後の展開について説明した。国民の約80%まで普及したマイナンバーカードを軸に、各行政サービスのデジタル化を推進する方針で、令和7年度の確定申告ではマイナンバーカードを“使わず”に確定申告を完了できるようにする。

マイナンバーカードの交付枚数は10月末時点で9,947万枚。人口の79.9%が持つカードとなった。25年3月からは運転免許証としても使える「マイナ免許証」がスタートし、10月には「マイナ救急」が全国展開。さらに12月からは「健康保険証」がマイナンバーカードを基本とする仕組みに移行する。

今後は、「オンライン市役所化」「市民カード化」「安全・便利な民間ビジネス」の3つの軸で拡大予定。自治体ごとのマイナンバーカードを使ったDX施策も拡大しており、図書館カードとして活用する自治体もある。

自治体においては、子育て・介護関係の手続きオンライン化を重視しており、100%完了している自治体は65.2%まで拡大した。

民間での活用は、公的個人認証サービス(JPKI)とマイナンバーカードを使った「本人確認」による金融口座開設やチケット転売防止、マッチングアプリなどに活用されている。「年齢確認」もできるため、電動キックボードの16歳以上の判定などにも使われている。JPKIは民間事業者の857社が導入している。

なお、iPhone搭載の「iPhoneのマイナンバーカード」は25年6月にスタートし、利用者も拡大。令和7年度分の確定申告ではiPhoneだけで確定申告可能になる予定。Androidは「スマホ電子証明書」には対応しているものの、氏名・生年月日など券面記載情報の証明には対応しておらず、「26年秋」にiPhone相当の機能実現を目指す。

行政サービスのオンラインの窓口となる「マイナポータル」も機能拡充されている。6月にはiPhoneのマイナンバーカードに対応したほか、電子証明書の有効期限や更新方法が確認できる機能の追加、「ホーム」で新着未読お知らせ確認、「年金」ページでのねんきん定期便情報確認などに対応した。

マイナポータルの利用者数は拡大しており、25年3月の確定申告では、月間3,000万回のログインがあった。また、24年7月に比べて25年7月利用者数は2倍以上になるなど、利用が拡大していることから処理能力の拡張も急務となっている。

そのため2026年1月1日にマイナポータルバックエンドシステムの更新を行なう。25年7月から12月は現行システムへの新機能の追加を停止し、現在はテストを行なっている段階。システム更新の目的は、「システムの疎結合化」「運用保守費用の削減」「安定したサービスの実現」で、更新後は「想定されるアクセス数の数倍には耐えられる」規模に強化される予定だ。

なお、この作業に伴い25年12月6日22時から8日6時まではマイナポータルが停止する。

マイナポータルの新機能としては、令和7年分確定申告事前準備ページ(26年1月公開予定)で、「iPhoneのマイナンバーカード」に対応。iPhoneユーザーは実物のマイナンバーカードをかざすことなく、スマートフォンだけで申告できるようになる。また、マイナンバーカードの読み取りや4桁の暗証番号の代わりに、スマートフォンの顔認証や指紋認証を活用できる。

26年に推進する次期オンライン申請サービスでは、手入力をさらに減らし、生体認証対応を強化するほか、申請できる手続きを増やしていく。行政・自治体としても審査の差し戻しを減らすなどの効果が期待される。

そのほか、26年度中に「お知らせ機能」の改善や、海外からの旅券のオンライン申請に対応予定。また、次期は未定だがオンライン死亡届の提出や、出生・子育て関連手続きのオンライン一括申請などに対応予定としている。

デジタル庁は、マイナポータルを刷新した、新たなアプリを26年度中に公開予定。これはマイナポータルに本人確認などに使う「デジタル認証アプリ」の機能を統合するもの。これにより、マイナポータルでの行政サービス利用だけでなく、本人確認の機能も持たせていく。

2025年12月1日、全ての健康保険証の有効期限が満了を迎える。これにより、健康保険証は、マイナンバーカードを基本とする仕組みに移行する。

健康保険証は、2024年12月2日に新規の発行を停止。最大1年間は、現行の保険証が利用できる移行期間となっていたが、25年12月からは「マイナンバーカード」に健康保険証の情報を紐づけた「マイナ保険証」の利用が基本となる。マイナ保険証を保有しない人には、「資格確認書」が継続発行される。

マイナ保険証では、初めて受診する医療機関でも過去の受診・治療歴などが共有され、適切な治療に繋げられる。また、自分の通院や薬などの情報をマイナポータルから確認できるようになるなど、利用者側にも複数のメリットがある。

マイナ保険証の利用登録率は9月末時点で85%を超えているが、利用率は35.62%と、登録者と実際の利用者に差はあるのが現状。ただし、対応の医療機関の増加もあり、毎月着実に利用率は伸びているという。また、アンケートでは、約4人に3人が「今後も利用したい」と回答しており、実際の利用者からは評価されているとする。厚生労働省では、マイナ保険証に一本化することで保険証の発行コストなど、年間約100億円前後の削減を見込んでいる。

9月19日からは、機器の準備が整った医療機関・薬局で、順次スマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになっており、この対応も順次進めていく。