木星探査機「ジュノー」は科学者が持っていた木星に対する認識を大きく塗り替えてきた

by NASA's Marshall Space Flight Center

ジュノーは2011年に打ち上げられたNASAの木星探査機であり、2016年に木星の周回軌道へ投入されて観測を開始しました。当初の予定では2018年に観測が終了する予定でしたが、その後も繰り返し運用期間が延長され、生地作成時点でもジュノーは木星の観測を続けています。そんなジュノーは科学者が持っていた木星の認識を大きく塗り替えてきたとのことで、科学誌のScientific Americanがジュノー打ち上げの経緯や成果についてまとめました。

How NASA’s Juno Probe Changed Everything We Know about Jupiter | Scientific American

https://www.scientificamerican.com/article/how-nasas-juno-probe-changed-everything-we-know-about-jupiter/◆ジュノー探査機打ち上げの経緯 木星は太陽系の内側から5番目の公転軌道を周回する巨大ガス惑星(木星型惑星)であり、太陽系で最初にできた惑星と考えられています。ジュノー探査計画の主任科学者で、アメリカのサウスウェスト研究所に所属するスコット・ボルトン氏は、「それがジュノーが作られた理由です。私たちが知る限りのあらゆる方法で木星内部を調べ、木星が形成された初期の太陽系で何が起こったのか、そして木星が地球などの形成にどのような役割を果たしたのかを解明しようとしたのです」と述べています。

探査機の「ジュノー」という名称は、木星の語源となったローマ神話の神であるユーピテル(Jupiter)の妻ユーノー(Juno)に由来しています。神話によると、ユーピテルは自らの悪事を雲で覆い隠して誰にも見られないようにしていたそうですが、ユーノーはその雲を透視し、ユーピテルを監視する能力を持っていたとのことです。つまり、ジュノーには木星の厚い雲を見透かし、その内側を明らかにしたいという願いが込められているというわけです。

人類にとって、木星の詳細な姿が初めて明らかになったのは、1970年代後半にボイジャー探査機が木星の写真を撮影したタイミングでした。当時大学生だったボルトン氏は、NASAのジェット推進研究所の関係者が大学で講演した際、ボイジャー1号が撮影した木星の写真を見てすっかり魅了されたとのこと。

by Kevin Gill

ボルトン氏はジェット推進研究所に就職し、後に木星の大気や磁場を調査する木星探査機ガリレオのミッションにも携わりました。ガリレオは1995年~2003年に木星を周回して木星探査を行いましたが、依然として木星の核や嵐の性質などに多くの謎が残されていました。そこでボルトン氏らは21世紀に入ると、11億ドル(約1600億円)を投じてジュノーの開発を始めました。

◆ジュノーが直面した課題

当初、わずかな重量の増加でさえ探査機に大きな影響を及ぼすことから、ジュノーには可視光カメラが搭載されない予定でした。あくまで科学的な目的を達成するだけなら可視光カメラは必要なかったものの、ボルトン氏は「カメラなしでは木星へ行けない」と主張し、最終的にJunoCamと呼ばれる可視光カメラが搭載されることになりました。 ジュノーミッションの設計者が直面した最大の課題は、木星の周囲にはあらゆる電子機器を著しく劣化させる放射線が飛び交っているため、探査機をどのように遮蔽(しゃへい)するのかという点でした。ジュノーは放射線対策として、「放射線量が最も少ない木星の極上空を周回する軌道を描き、限られた接近時間で観測を行う」「最も重要な電子機器をチタン製の保管庫に収める」という手段を採用しています。 ジュノーの木星周回軌道を示した図が以下。非常に大きな軌道を描いて木星の観測を行っていることがわかります。また、チタン製の保管庫内の機器は探査機本体と比較して、800分の1しか放射線を浴びないとのことです。by Matthew Twombly

◆ジュノーによる木星の写真撮影

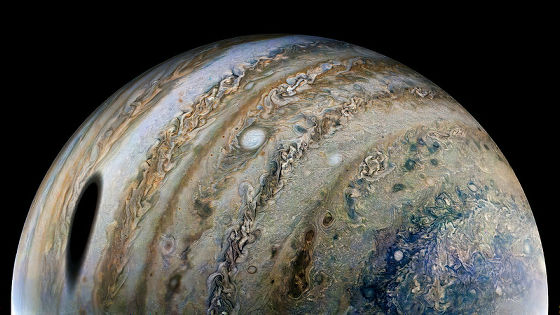

ジュノーのミッションチームはこれらの戦略によって探査機が少なくとも1年間は生き延びられると期待していますが、実際に大丈夫かどうかは木星の極軌道を周回するまでわかりませんでした。結局、ジュノーは無事に木星の極軌道を周回することに成功し、重量の増加というデメリットにもかかわらず搭載されたJunoCamにより、きれいな木星の写真を撮影することができました。 以下はジュノーが撮影した木星の画像。奇妙な渦巻やうねりが表面を覆っており、極を取り囲むように巨大なサイクロンが存在しているのがわかります。ボルトン氏は、「まるで芸術作品のようです」と語っています。by NASA's Marshall Space Flight Center なお、ジュノーに搭載されたJunoCamが撮影した画像は、以下のNASA公式ページで公開されています。

JunoCam Images - NASA Science

https://science.nasa.gov/gallery/junocam-images/◆地球のものとは異なる木星の雷 常に嵐が吹き荒れる木星では雷も多く発生していますが、ジュノーが観測した雷は「地球には存在しないタイプの雷」だったとのこと。通常、雷が発生するには液体の水が氷の結晶とぶつかる必要がありますが、ジュノーが雷を観測した高度は氷の結晶しか存在できないほど極寒の領域でした。 しばらく木星の巨大な雲を観測したジュノーチームは、最終的に「木星の雲に含まれている大量のアンモニア」が原因であることを突き止めました。嵐によって空に舞い上がった氷はアンモニアと結合しますが、この際アンモニアは不凍液のように作用し、本来なら氷になるほどの高度でもアンモニア水を液滴の状態にとどめます。この液液が上昇する氷の結晶にぶつかると電気が生まれ、通常ではあり得ない高度で雷が発生するというわけです。

また、ジュノーのマイクロ波放射計は、木星の最上層にある大気の一部からアンモニアが消失していることを示していました。これは、高高度のアンモニアが水を液体にする際に「液体が氷に包まれたソフトボール大の塊」が形成され、アンモニアが木星の深部に落下して溶けているためだったとのことです。

'Shallow Lightning' and 'Mushballs' Reveal Ammonia to NASA's Juno Scientists - NASA

https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/jpl/shallow-lightning-and-mushballs-reveal-ammonia-to-nasas-juno-scientists/◆木星の核の謎 木星に隠されている謎のひとつが、「木星の最も内側にある核は何でできているのか?」というものでした。ジュノーによる観測が行われる前は、「他の惑星と似たような岩石と金属からなる核が存在する」という説と、「中央には超圧縮されたガスの球体があるだけで、核は存在しない」という説のいずれかが有力と思われていました。 しかし実際のところ、木星の最奥部には確かに固体と思われる核があったものの、その周囲の層に徐々に溶け込んでいることが判明。これは核とその周囲のマントルに決定的な境界がある地球とは大きく異なる環境であり、科学者らを困惑させるものだったとのこと。 加えて、巨大な惑星である木星は形成過程において、岩石や惑星サイズの破片を飲み込んだ可能性が高く、太陽よりもはるかに多くの重元素を含んでいます。しかし、これらの元素は上層の大気に存在しているように見える一方、最も内側の核には比較的少ないため、「重元素は重力によって核に沈んでいくはず」という常識に反していることが指摘されています。

◆木星の衛星イオに関する発見

ジュノーは木星そのものだけでなく木星の衛星についても観測を行っており、太陽系の衛星で最も大きいガニメデと内部に海を持つエウロパという2つの衛星の化学組成などを明らかにしています。しかし、最も大きな衝撃をもたらしたのは、多くの活火山を持つイオという衛星についての発見でした。 科学者らは1970年代以降、イオの火山活動の原動力となっているのが、木星を周回する楕円(だえん)軌道にあることを理解してきました。木星に近い時はイオに対する重力の影響が大きくなり、遠い時は重力の影響が弱まります。この報復運動によってイオには大きな潮汐(ちょうせき)力が生じ、大きな摩擦と大量のマグマが生み出されるとのこと。多くの科学者は長らく、イオの地下には連続したマグマの海が形成されていると考えていました。しかし、ジュノーがイオの地表から1450km以内に接近して観測した際、マグマの海の痕跡は発見されませんでした。その代わり、それぞれの火山の噴火は個別のマグマだまりが引き起こしていることが示されました。

◆ジュノーの今後 さまざまな情報から判断すると、放射線によってジュノーの本体あるいは少なくとも一部の機器は壊れているはずですが、どういうわけかジュノーは記事作成時点でも観測を続けています。2025年9月には延長されたミッション期間が終了しますが、そこからさらに3年間のミッション延長が承認されれば、木星のよく知られていない範囲をよりよく観察できると期待されています。 なお、いずれジュノーは老朽化や劣化によって寿命が尽き、自力で木星に衝突することになっています。Scientific Americanは、「しかし、この探査機がもたらした成果はすでに明らかとなっています。ジュノーは、木星が誰も想像できなかったほど不可解な場所であることを明らかにし、科学者たちに惑星形成に関する時代遅れの考えを次々と捨て去らせました。また、将来の宇宙飛行ミッションが太陽系最悪の放射線から自らを守る方法も明らかにしました」と述べました。

・関連記事 木星探査機ジュノーの収録した「ガニメデの音」をNASAが公開、謎の現象「木星の大青斑」関連の新情報も - GIGAZINE

NASAが木星探査機ジュノーで録音した「木星の歌」を公開、謎のビープ音の正体は不明 - GIGAZINE

木星の表面を泳ぐイルカの姿を探査機「ジュノー」が観測に成功 - GIGAZINE

木星で急速に拡大するリング状のオーロラが観測される - GIGAZINE

木星を間近から見た光景をNASAの写真から再現したムービーがとてもSFチックな気分にさせてくれる - GIGAZINE

木星のようにガスでできた惑星なら宇宙船が内部を通り抜けることができるのか? - GIGAZINE

氷で覆われた木星の衛星エウロパは酸素不足で生物が存在するには不向きかもしれないという研究結果 - GIGAZINE

生命の可能性に期待、木星の衛星エウロパの海から二酸化炭素が発生していることがNASAのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によって判明 - GIGAZINE