すべて海王星。真っ青だけではない7枚の画像を紹介

- ホーム

- すべて海王星。真っ青だけではない7枚の画像を紹介

(引用元:sorae 宇宙へのポータルサイト)

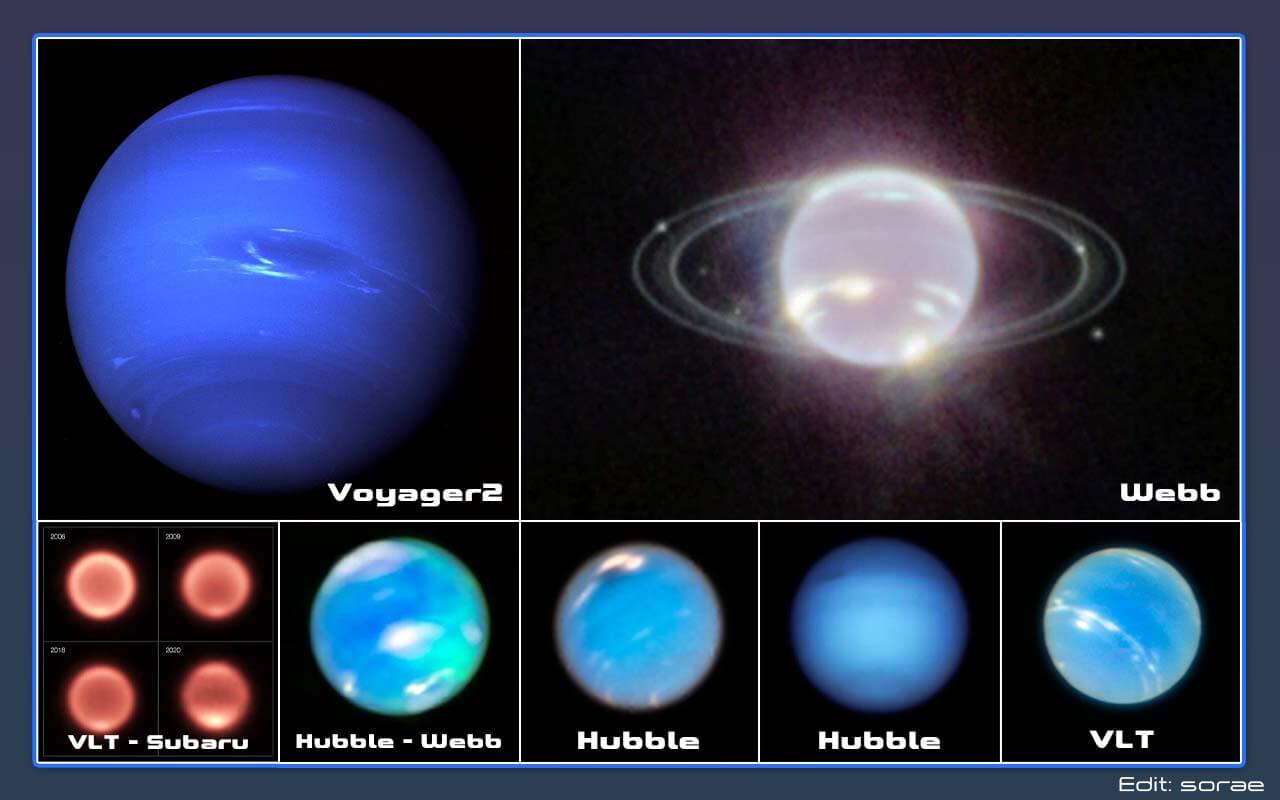

こちらに並んでいるのは、すべて「海王星(Neptune)」の画像です。

見た目がそれぞれ異なるのは、可視光や赤外線など撮影に用いた波長が異なるほか、擬似カラー(強調カラー)処理が施されているためです。中でも、とりわけ印象的なのは、1986年にNASAの惑星探査機 「ボイジャー2号」 がとらえた、真っ青な海王星の姿ではないでしょうか。

ただし、この鮮やかな青は強調処理によるもので、実際に肉眼で見える海王星は、私たちがイメージする天王星に近い 淡いシアン(薄い緑がかった青)に見えると考えられています。

- Image Credit: NASA/JPL-Caltech, NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL team, NASA, ESA, A.A. Simon (NASA Goddard), and M.H. Wong and A.I. Hsu (University of California, Berkeley), ESO/P. Weilbacher (AIP), ESO/M. Roman, NAOJ/Subaru/COMICS, NASA, ESA, CSA, STScI; IMAGE PROCESSING: Joseph DePasquale (STScI)

今回は「海の日」に合わせて、soraeがこれまでに紹介してきた海王星の画像の中から7枚をピックアップしてご紹介します。

ボイジャー2号が撮影した海王星

(Credit: NASA/JPL-Caltech)1977年8月に打ち上げられたボイジャー2号は、1979年7月に木星、1981年8月に土星をフライバイ探査した後、1986年1月には人類で初めて、そして現時点で唯一となる天王星フライバイ探査を実施しました。海王星への最接近はその約3年半後、1989年8月25日に達成されました。

ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した海王星(2018年)

(Credit: NASA, ESA, A.A. Simon (NASA Goddard), and M.H. Wong and A.I. Hsu (University of California, Berkeley))こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡の広視野カメラ3(WFC3)を用いて2018年9月に撮影された画像です。海王星の北半球には白い雲とともに、大暗斑(Great Dark Spot)の姿が確認できます。このとき発見された大暗斑は、1989年にボイジャー2号が海王星へ最接近した際に観測され、その後消滅した大暗斑に形状がよく似ており、直径はおよそ1万1000kmに達すると推定されています。

ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した海王星(2021年)

(Credit: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL team)この海王星の画像は、ハッブル宇宙望遠鏡が2021年9月7日に撮影したものです。近年の観測では、海王星の大気に白く明るい雲が出現している様子がたびたび報告されていました。しかしこの画像では、そのような明るい雲はほとんど確認できません。STScIでは、この雲の少ない海王星の姿が、ボイジャー2号が1989年に撮影した画像を彷彿とさせるとコメントしています。

超大型望遠鏡(VLT)が地上から撮影した海王星

(Credit: ESO/P. Weilbacher (AIP))この海王星の画像は、ESOの超大型望遠鏡(VLT)に搭載された超広視野面分光装置「MUSE」によって取得されたものです。VLTは地球上層大気(高度約90km)のナトリウム層に向けて4本のレーザービームを照射し、そこに「レーザーガイド星」と呼ばれる人工の星を作り出します。このガイド星を参照しながら、大気の揺らぎをリアルタイムで補正します。その結果、地上観測でありながらハッブル宇宙望遠鏡に匹敵する解像度で、海王星の姿を鮮明にとらえることができます。

超大型望遠鏡(VLT)&すばる望遠鏡が撮影した海王星の熱赤外線画像

(Credit: ESO/M. Roman, NAOJ/Subaru/COMICS)この画像は、2006年から2020年にかけて撮影された海王星の熱赤外線画像(疑似カラー)です。2006年・2009年・2018年のデータは、欧州南天天文台(ESO)の 超大型望遠鏡(VLT) に搭載された中間赤外線撮像分光装置「VISIR」で撮影されました。2020年の画像は、国立天文台ハワイ観測所の「すばる望遠鏡」に2020年まで設置されていた冷却中間赤外線撮像分光装置「COMICS」によって取得されたものです。

ウェッブ宇宙望遠鏡がとらえた海王星

(Credit: NASA, ESA, CSA, STScI; IMAGE PROCESSING: Joseph DePasquale (STScI))この画像は、ウェッブ宇宙望遠鏡に搭載されている近赤外線カメラ(NIRCam)によって2022年7月12日に取得された観測データを擬似カラー合成したものです。天王星とともに 「巨大氷惑星(Ice Giant)」 に分類される海王星の大気や内部には、水・アンモニア・メタンなどの揮発性分子(木星や土星に多い水素・ヘリウムよりも分子量が大きい物質)が豊富に存在します。

ハッブル宇宙望遠鏡など可視光で観測すると海王星が青く見えるのは、大気中のメタンが赤い光を効率良く吸収する一方、より短波長の青い光を散乱・反射させるためです。ウェッブ宇宙望遠鏡で撮影した近赤外線画像では、こうしたメタン吸収帯が切り取られているため、海王星本体は暗く写り、代わりに 氷粒子でできた高層雲や薄い環 が明るく浮かび上がるのが特徴です。

ハッブル&ウェッブ宇宙望遠鏡の撮影データを合成した海王星

(Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, Heidi Hammel (AURA), Henrik Melin (Northumbria University), Leigh Fletcher (University of Leicester), Stefanie Milam (NASA-GSFC))この画像は、ハッブル宇宙望遠鏡の広視野カメラ 3(WFC3)で取得した可視光データと、ウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線分光器(NIRSpec) が取得した近赤外線データを重ね合わせた合成画像です。

シアン色に着色された領域は、NIRSpecが検出した赤外線オーロラを示しています。海王星でオーロラの存在が直接観測されたのは、今回が初めてです。海王星の磁場は自転軸に対して約47度傾いているため、オーロラは極域ではなく中緯度帯に出現しています。

文・編集/sorae編集部