Windowsは「AIキャンバス」に。カーネルモードドライバ縮小で大規模障害防止へ

アクセスランキング

Special Site

PC Watch をフォローする

最新記事

Impress Watchシリーズ 人気記事

おすすめ記事

Microsoftは、11月18日から同社の年次イベント「Microsoft Ignite」を米国で開催している。それに先だって、Microsoftが近年注力しているAI関連の発表が多数行なわれた。

同社では、AIで組織の在り方を変えたいと考えている企業などを「Frontier firms」と呼んでいる。イベントではこういった企業に向けた各種ソリューションを提供しているとアピールするとともに、「Microsoft Copilot」や「Azure」の新しいAIソリューションを発表した。

また、Windows OSを「AIキャンバス」と位置付け、AIをビジネスに活用していきたい企業やユーザーなどに対し、AIエージェントを容易に構築できるプラットフォームにしていく構想を明らかにした。

加えて、Copilot+ PCの新機能のほか、BitLockerでのハードウェア支援の活用、サードパーティが作成するカーネルモードドライバの拡張部分をユーザーモードに移行する取り組みなどを含む、Windowsの安定性を強化する新たな施策を発表した。

Microsoftでは、Windowsを「AIキャンバス」(AIを実行するのに最適な環境)と位置付けており、2024年のIgniteや2025年のBuildといったカンファレンスで多数の機能拡張を発表してきた。

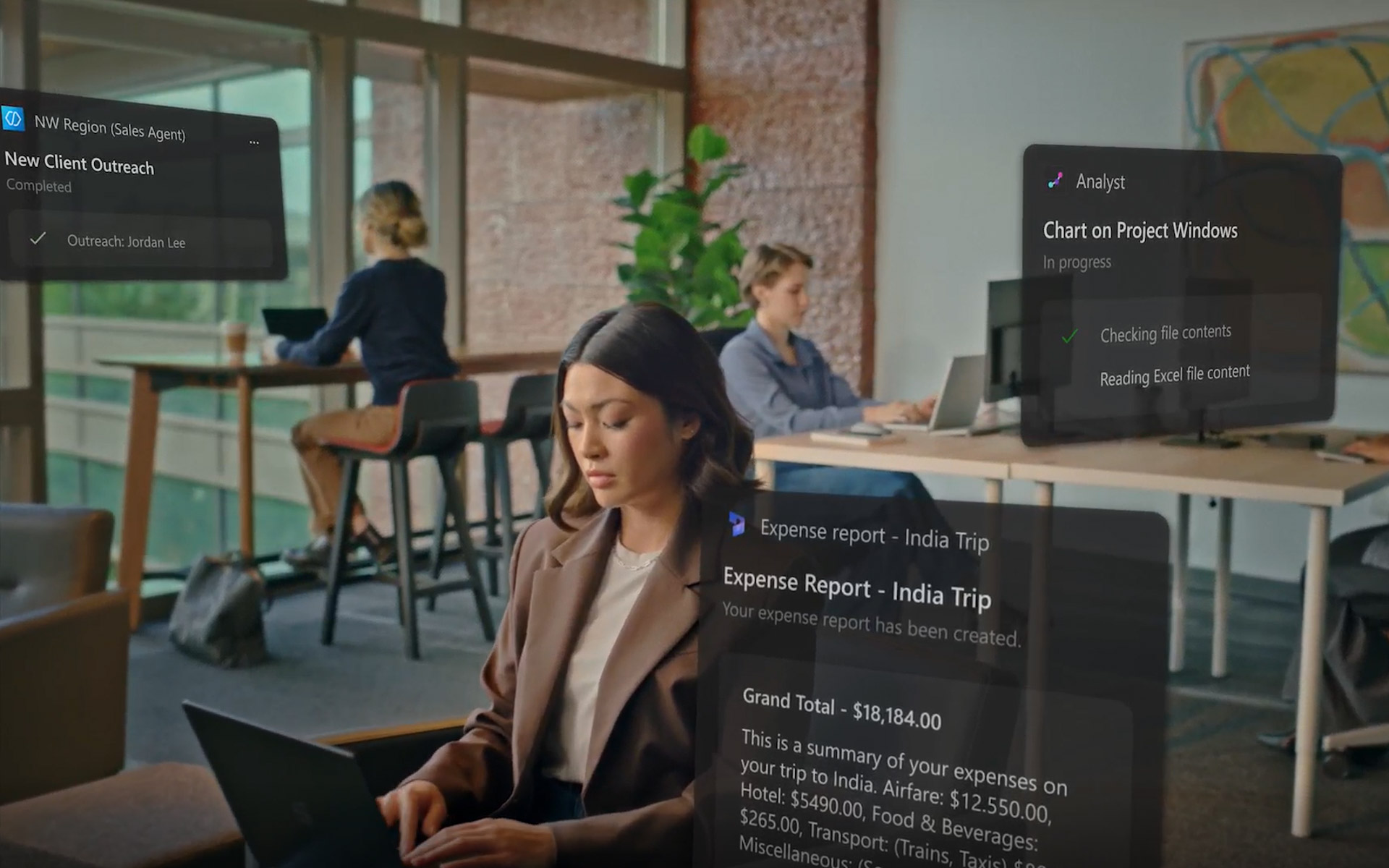

今回同社が特に強調したのは、AIエージェントを実行する環境としてのWindowsだ。5月に行なわれたBuildにおいて、Windows上でAIエージェントをネイティブに実行できるようにすると明らかにしていたが、その具体策がこの度発表されたかたちになる。

「Agent connector」は、いわゆるMCP(Model Context Protocol)と、すべてのAIエージェント(サードパーティ製も含む)を構築するAIフレームワークから構成され、アプリとツールが相互に接続してタスクを実行できるようにする機能。

「Agent workspace」は、企業ポリシーにより管理された環境で、エージェントが人間と同じようなアイデンティティを持ちソフトウェアとやりとりをすることで、業務を自動的に実行できるようにする機能。

「Windows 365 for Agents」は、エージェント型AIの機能をクラウド版Windowsに拡張する機能。複雑な規則の策定や生産性への阻害なく、AI導入やAIワークロードの実行を容易に行なえるようにする。

これらの機能は現時点ではプレビューとして導入され、IT管理者が自社のポリシーに応じた制御を行なうガードレール機能、IntuneのようなMDM(モバイルデバイス管理)やEntra IDを利用した管理機能、OSレベルでの高いセキュリティ機能を施すことで、安全なAI運用を可能にする。

このほか、企業向けのアカウントなどで利用できるMicrosoft Edge for Business向けにCopilot Modeが追加され、現在プライベートプレビューが行なわれている。Copilot Modeは、AIエージェントの実行やCopilotのAIを利用した閲覧記録などを保存ができるなど、Edge上でのCopilotの利用に最適化したモードだ。

こちらはすでに、一般消費者向けのMicrosoftアカウントでログインしたMicrosoft Edge向けに提供が開始されていたが、それが一般法人向けIDのEntra IDでログインしている場合でも選択可能になる。

あわせて、Copilot+ PC向けの機能拡張も発表されており、NPUを利用したより強力な検索機能となるWindows Searchや、Click to Doなど既存の機能も拡張される。たとえばClick to Doでは、Excelテーブルの表示に画面表示を最適化する機能がプレビューとして追加される。

さらに、すべてのアプリケーションでAIによるリライトや作文などを実現し、Copilot+ PCではオフラインでも利用できる「Writing assistance」、AIを活用した要約表示をOutlookで実現する「Outlook summary」を追加。Office文書で画像などのキャプションを自動生成する「Word auto alt-text」、文法的な誤りや発音、使ってはいけない言葉などをリアルタイムで補正しながら会話の録音から文字起こしする「Fluid dictation」などの機能も用意される。

これらはプレビュー機能として投入される計画で、段階的にCopilot+ PCに展開されることになる。

CrowdStrike製品に起因した2024年7月の大規模インシデント(金曜日に発生したことから欧米ではブルー・フライデーとも呼ばれる)以来、MicrosoftはWindowsの安定性向上や起動不能な状態からの早期復旧などの実現を目指しており、2024年のIgniteでは「Windows Resiliency Initiative」と呼ばれる取り組みが明らかにされた。

今回のIgniteでは、その延長線上にある取り組みとして、いくつかの安定性向上策が明らかにされている。その中でも注目なのは、カーネルモードドライバを可能な限りインボックス化する取り組みだ。結局のところブルー・フライデーが発生した原因は、サードパーティ(この場合はCrowdStrike)が提供してきたカーネルモードのドライバにバグがあったことだと後に明らかになっている。

Windows OSでは、ユーザーがアプリケーションを実行する「ユーザーモード」、基本的にはOSのモジュールだけが実装されている「カーネルモード」という2つのメモリ空間がある。Windows 11ではさらに仮想化の技術を応用することで、ユーザーモードとカーネルモードを完全に分離している。これにより、仮にユーザーモードでバグが発生してOSごとクラッシュしそうになっても、被害をユーザーモードだけに留め、OSのカーネルモードに影響を与えることが基本的にない仕組みにしている。

しかし、デバイスドライバーやセキュリティ関連のドライバなどはその例外で、カーネルモードで動作している。ゆえに大きなバグがあった場合には、OSを巻き込んでブラックスクリーン(旧ブルースクリーン)が発生することになる。

Microsoftはこの問題を解決するため、カーネルモードで動作しているセキュリティツールがカーネルモードにドライバなどをインストールしなくてよいように、「Windows Endpoint Security Platform(WESP) API」の導入を決定し、すでに一般提供を始めている。これにより、サードパーティのセキュリティツール(ウイルス検出ソフトやCrowdStrikeのようなセキュリティ監視ツール)は、カーネルモードのドライバをインストールしなくてもセキュリティインシデントの検出などを行なえるようになる。

また、今回のIgniteでMicrosoftは、今後数年かけてデバイス用のカーネルモードドライバを可能な限り減らす取り組みを行なっていくと発表した。具体的にはネットワーク、カメラ、USB、プリンタ、バッテリ、ストレージ、オーディオなどのドライバを基本的にインボックスドライバにしていき、さらにカスタムドライバが必要な場合にはユーザーモードで動作するような仕組みを導入していく。

ただし、サードパーティのハードウェアベンダーがカーネルモードのドライバをインストールできないのかというと、そういう訳ではない。たとえば、GPUのドライバのようなカーネルモードドライバは、仮にそれがインストールできないとGPUが本来持つ性能を発揮できなくなるため、引き続き利用可能だ。今後はそうしたサードパーティのカーネルモードドライバをインストールする際にもリスクを減らす取り組みを検討していくと説明している。

また、ストレージの暗号化機能となるBitLockerに、SoC側のハードウェアを利用した支援機能が提供される。最新のSoCに搭載されているハードウェアを利用して暗号化などができるようになり、安全性の向上や暗号化時のCPU負荷などを軽減することができるとしている。

具体的にどのSoCにBitLockerのハードウェア支援機能が搭載されているのかなどは明らかにしていないが、2026年春に発売される新しいデバイスで有効になるとしている。2026年初のCESで搭載デバイスが発表される見通しのCore Ultraシリーズ3(Panther Lake)やSnapdragon X2 Eliteといった新しいSoCで対応しているのか、それとも未発表の何かで対応しているのか、詳細は現時点では不明だが、今後の発表に注目したいところだ。

このほかにも、パスキーの管理機能にWindowsの生体認証である「Windows Hello」を統合し、生体認証に対応する。これにより、パスキーの管理がより厳格になり、セキュリティが大きく向上することになる。この機能は、11月に提供開始する「November 2025 security update」で利用可能になると説明している。