なぜあの人には話が通じないのか… 3つの能力から分析

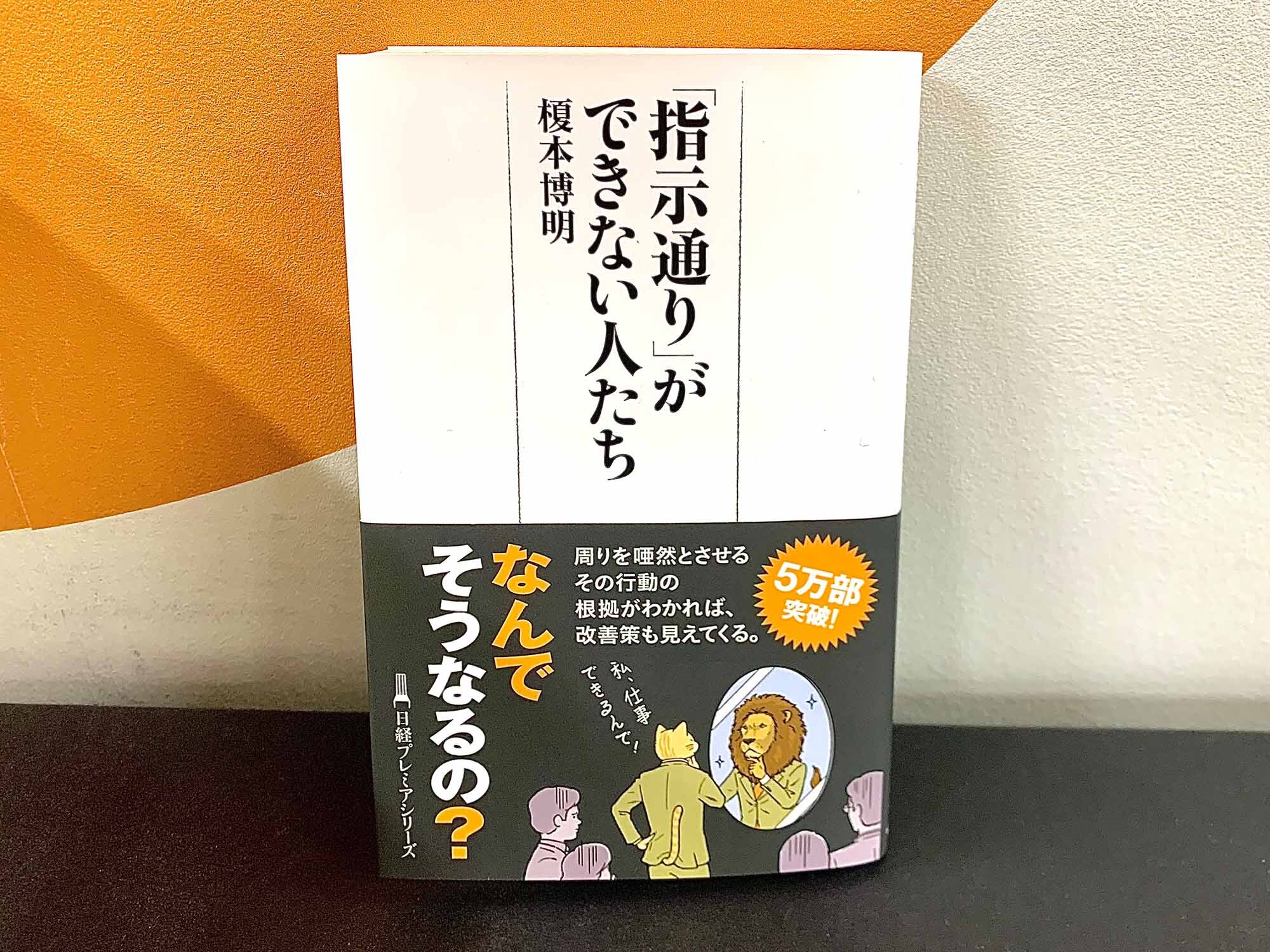

業務上の指示を受けた際、その内容を理解し、集中して取り組み、報告する、ということができない人たちがいます。決して不真面目なのではなく、前向きな態度で仕事に臨んでいるのに──こうしたケースについて、心理学博士の榎本博明さんは著書『「指示通り」ができない人たち』で詳しく解説。著書で取り上げている3つの能力を軸に、お話を伺います。今回は1回目。(聞き手は、「日経の本ラジオ」パーソナリティの尾上真也) ●話を理解せず怒り出す人に、足りないもの 尾上真也・「日経の本ラジオ」パーソナリティ(以下、尾上) 今回から、『「指示通り」ができない人たち』の著者、榎本博明さんをお迎えしてお話を伺います。 榎本さんの著作『伸びる子どもは○○がすごい』『読書をする子は○○がすごい』『勉強できる子は○○がすごい』の「○○がすごい」シリーズは大人気で、今回の『「指示通り」ができない人たち』も、非常に好評で増刷を重ねているとか。 榎本博明(以下、榎本) ありがとうございます。今回の『「指示通り」ができない人たち』で紹介した事例については、職場で人をどう育てたらいいか悩んでいる人たちから、とても役に立つと言っていただけました。また働く人だけでなく、学生や生徒にも当てはまる人が多くて、彼らの指導にも生かせそうだという学校関係者からの手紙も届いています。人をどう育てたらいいのか悩み、困っている人に読まれているのかなと感じています。 尾上 先ほど紹介した「○○がすごい」シリーズでは、「認知能力」「非認知能力」「メタ認知能力」という3つの能力についても解説されていて、この『「指示通り」ができない人たち』につながっています。まず、この3つの能力について教えていただけますか。 榎本 一般的に知られていて分かりやすいのは、「認知能力」ですね。勉強や仕事で知的活動をするのは、認知能力になります。人はこの能力によって文章を読解したり、人の話を理解したり、物事を論理的に判断したりでき、それについては『読書をする子は〇〇がすごい』という本の中で解説しました。 認知能力を伸ばすためには読書が手っ取り早い武器になり、文章を読解することは人の話を理解することにもつながります。ですから、この認知能力が十分身に付いていないと、人の言うことが理解できずにいちゃもんをつけられた感じがして、的外れで反抗的な態度になってしまうことも。コミュニケーションのギャップも、認知能力がうまく発揮できないために起こることがあります。 ●大事な試験の前なのに、誘惑に負けてしまう 尾上 では、次に「非認知能力」についてはいかがでしょうか。 榎本 仕事や学業は、努力や勉強をすれば伸びると思われがちですが、それだけではダメだということが分かってきました。例えば、集中力があるか、粘り強さがあるか、モチベーションが高いかなどが重要なのです。これらは知的な能力そのものとは違うけれど、実は勉強や仕事に非常に関係している──といったことを『伸びる子どもは○○がすごい』という本で解説しました。 日ごろから非認知能力を鍛えている場合とそうでない場合では、子どもの勉強への取り組みはまったく違ってきます。例えば、我慢する力。試験前で勉強しなければならないときに、好きな野球中継があったり友達から誘われたりすると、その誘惑に負けてしまう。我慢する力は勉強にも、そして仕事にも大事なのです。 尾上 なるほど。自分をコントロールする力ですね。 榎本 そうですね。そして最後に、『勉強できる子は○○がすごい』でテーマとしたのが、「メタ認知能力」です。勉強や仕事で、認知活動をしている自分を別の自分が見ているような感じですね。例えば、自分の勉強法はこれでいいのか、どういうことが苦手で間違いが多いのか、今日はどういうことで叱られたのかなど、モニター映像に自分を映し出して振り返るようなイメージです。この力があるかどうかで、勉強も仕事も伸び方が違ってきます。 これらの能力を3本柱にして、子どもの能力開発を考えてみようというのが、「○○がすごい」シリーズでした。 ●3つの能力が身に付いていない大人たち 尾上 「○○がすごい」シリーズでは「伸びる子」という観点で3つの能力を分析されていましたが、本書は大人社会で、認知能力、非認知能力、メタ認知能力を身に付けていない、指示通りができない人たちの話を書かれているということですね。 榎本 はい。私が企業で研修をしたり、相談に乗ったりするなかで、指示通りができない、育てるのに手を焼くような人が増えているという現状を知りました。上司や周囲はそういう人たちもなんとか戦力に育てなければならないけれど、彼らにアドバイスしても「傷ついた」と言われたりして、どう育てたらいいか分からないという声もよく聞きます。 そんな話を聞いているうちに、子どもの学力だけではなく、大人の仕事力に関しても認知能力、非認知能力、メタ認知能力の3つの柱で分析できるのではないかと考えました。そうすれば、処方箋みたいなものも出せるのではないかと思い、本にまとめたのです。 尾上 本書の売れ行きは、非常に勢いがあったと聞いています。共感する読者は多かったのですね。 榎本 本書を出す前は、「こんな人いるの?」と思われてしまうかな、と危惧していたんです。でも、部署の中に1人でもそういう人がいれば、その人をどう育てるかで悩んでいる人が周囲に何人もいるということ。読者の皆さんが共感してくれて、そして本書が役に立てたのならうれしいですね。 文/佐々木恵美 構成/市川史樹 編集協力/山崎 綾 ●音声でこの記事を楽しみたい人は…