3,000億粒子の天の川銀河シミュレーションをAI×富岳で実現

2025年11月21日

理化学研究所神戸大学

筑波大学

-星一つ一つを再現する高解像度モデルで銀河進化に迫る-

理化学研究所(理研)数理創造研究センター 数理基礎部門の平島 敬也 基礎科学特別研究員、神戸大学 大学院理学研究科の斎藤 貴之 准教授、牧野 淳一郎 特命教授、筑波大学 計算科学研究センターの吉川 耕司 准教授らの国際共同研究グループは、人工知能(AI)とスーパーコンピュータ「富岳」[1]のシステム全体(約15万ノード)を利用し、星や星間ガスなどを表す3,000億個の粒子を用いて星一つ一つまでを分解した世界最高解像度となる天の川銀河のシミュレーションを実現しました。

本研究成果により、天の川銀河の渦状腕構造(渦巻銀河が持つ、円盤上で中心から外側に向かって渦を巻いて伸びる腕状の構造)や、銀河内の元素の循環、太陽系や生命の材料の起源解明に貢献することが期待されます。

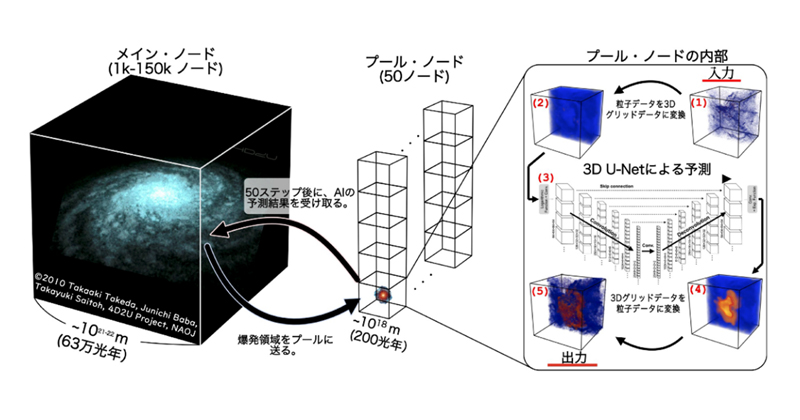

国際共同研究グループは、ボトルネックとなっていた超新星爆発[2]直後の急激な変化を、AIを用いたサロゲート・モデル[3]で高速予測しつつ、大規模並列化粒子法[4]向け汎用高性能ライブラリ(FDPS[5])や多様なアーキテクチャ対応の最適化ツール(PIKG[6])を統合し、銀河シミュレーションのためのコード「ASURA-FDPS-ML」の開発を行いました。その成果として、「富岳」だけでなく、GPU(画像処理装置)を搭載したスーパーコンピュータ「Miyabi」[7]のシステム全体(約1,000ノード)を用いた計算でも高い並列化効率を達成しました。この成果により、星一つ一つまで分解した天の川銀河サイズのシミュレーションを世界で初めて実現しました。

本研究は、国際会議「The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis(SC25)」(11月20日)において発表され、同論文集に掲載されました。

開発した銀河シミュレーションコード「ASURA-FDPS-ML」の概念図

背景

私たちの住む天の川銀河は、数千億個の星と、それらを取り巻くガスやダークマター(暗黒物質)から構成されています。銀河の形成と進化を理解するためには、星の運動や超新星爆発を通じた星間ガスとの相互作用を定量的に明らかにすることが重要です。特に、銀河円盤内の高密度ガスから形成される大質量星は、内部で重元素を生成し、超新星爆発によってそれらを銀河中に拡散させます。この過程は銀河内の金属量を増加させるため、太陽系が誕生した環境の起源を探る上で重要な手掛かりとなります。これまでの観測により、星の軌道や金属量分布といった現在の銀河の姿は明らかになってきましたが、その進化の過程を直接再現することは困難でした。このため、観測で捉えきれない時間発展を補う手段として、これまで数値シミュレーションが重要な役割を果たしてきました。

しかし、従来の銀河シミュレーションは、コンピュータの性能や膨大な計算を効率よく分担する仕組みの限界という制約により低分解能のモデルにとどまり、星一つ一つの運動や超新星爆発の衝撃波など、多階層的な物理現象の再現が十分ではありませんでした。空間解像度を高めるにはシミュレーションで用いる粒子数を増やし、時間解像度を向上させるには時間刻みを短くすることが必要ですが、これらは膨大な計算量を伴うため、最先端のスーパーコンピュータでも1回のシミュレーションの完了まで数年を要すると見積もられています。こうした課題を克服するため、これまで平島基礎科学特別研究員らは、短い時間刻みを要する超新星爆発によるガスの広がりを高速で予測するAIを用いたサロゲート・モデルを開発し、比較的小型の銀河モデルを用いて性能を検証してきました注)。今回の研究では、さらに発展させて「星一つ一つを扱う高解像度の天の川銀河シミュレーション」を目指し、今回新たに開発したサロゲート・モデルとハードウエア最適化フレームワークを組み合わせた新しいシミュレーションコードの開発を目指しました。

- 注)2025年7月1日プレスリリース「AIで実現する高解像度銀河シミュレーション」

研究手法と成果

本研究では、天の川銀河を星一つ一つのスケールで再現することを目的に、粒子法を基盤とした大規模シミュレーションの開発を行いました。重力相互作用の計算にはN体計算[8]を、ガスの流体運動やエネルギー輸送にはSmoothed Particle Hydrodynamics(SPH)法[9]を用い、両者を統合したコードを構築しています。

従来のシミュレーションでは、銀河全体の中でごく一部の領域に発生する超新星爆発などの急激な変化が非常に短い時間刻みを必要とし、それが全体の時間刻みを制約して並列効率を著しく低下させることが問題となっていました。この課題に対して本研究では、短い時間刻みを必要とする領域のみを切り出し、深層学習[10]によるサロゲート・モデルに超新星爆発直後のガスの挙動を高速に予測させる、新しいハイブリッド方式を導入しました。この方式により、超新星周辺の急激な変化は学習済みモデルで効率的に再現しつつ、銀河全体は共通の大きな時間刻みで計算を進めることが可能になり、計算効率が従来のシミュレーションに比べて最大で約20倍向上しました。さらに、深層学習モデルの学習はGPU上で行い、シミュレーション中の推論(予測)はシミュレーション本体と同じCPU側に最適化して組み込むことで、CPUとGPU間のデータ転送に要する待ち時間という新たなボトルネックも回避しています。

本コードの開発・ベンチマーク(性能数値)測定には、世界最大級のCPU型スーパーコンピュータ「富岳」を用いました。約15万ノード(700万コア超)を使用してシミュレーションを実行し、従来が数十億粒子規模にとどまっていた銀河シミュレーションを100倍以上高解像度化し、総粒子数3,000億個に到達しました。これにより、天の川銀河を星単位で解像する初の「star-by-star」シミュレーションを実現しました。さらに、「富岳」全体を用いた性能評価では、弱スケーリング(計算領域と粒子数を比例して増加させる)・強スケーリング(総粒子数を固定したままノード数を増やす)の双方で高い効率を示しました。ノード間通信(粒子交換など)が増加する大規模並列の条件下でも、重力および流体の相互作用計算といった主要な計算部分は多数ノード環境で良好に性能を維持することを示しました(図1)。

図1 「富岳」上での弱スケーリング(左)と強スケーリング(右)

本研究で開発したシミュレーションコードの並列性能を、「富岳」上で約15万ノード規模まで評価した結果を示す。左は計算領域と粒子数を比例して増加させた弱スケーリング、右は総粒子数を固定したままノード数を増やした強スケーリングの結果である。いずれの場合も高い並列効率を維持しており、「富岳」全体規模(約15万ノード、700万コア)においても計算性能が良好に保たれることを確認した。

コード開発ではFDPSを基盤に、重力・流体の相互作用カーネルの自動生成・最適化ツールであるPIKGを組み合わせ、多様なアーキテクチャ向けに最適化を行いました。この設計により、一般的なx86-64系CPUに加え、「富岳」で採用されているAArch64系CPUなどの複数のCPUアーキテクチャ[11]、さらにCUDA[12]を用いたNVIDIA GPUなどのアクセラレータ上でも高い移植性と性能を確保しました。GPUに関しては、2025年に運用開始したGPU搭載の「Miyabi」上で最適化を進め、GPUを用いた重力相互作用計算で並列化効率約38%を達成しました。現在も次世代GPUスーパーコンピュータを見据え、さらなる高速化を進めています。

今後の期待

本研究により、「富岳」のシステム全体規模での高い並列性能を実証し、天の川銀河全体を星単位で扱う解像度のシミュレーションが達成可能であることを示しました。このシミュレーションによって、個々の星が起こす超新星爆発や、それに伴うガスの加熱・膨張・冷却といった過程を、銀河全体の進化と整合的に追跡することが可能になりました。さらに、AIを用いたサロゲート・モデルを組み込むことで、時間刻みの制約を回避しつつ、銀河スケールの統計量(星形成率やガス流出入率など)を従来手法と同等の精度で再現できることを確認し、長時間・高解像度の銀河進化解析に向けてこのシミュレーションを実装する有効性を示しました。

今後は、今回のシミュレーションを長時間進化させることで、ガイア(Gaia)衛星[13]などの観測データと星の軌道や金属量、年齢分布を直接比較し、渦巻腕や棒構造、厚い円盤の形成過程を時系列で検証することが可能になります。また、星形成や超新星爆発によるエネルギー供給を通じて、星間ガスがどのように加熱・攪拌(かくはん)され、銀河外へ流出し、再び取り込まれていくのかを追跡し、ガスと元素の循環の過程を一貫して調べることが可能になります。これにより、太陽系や生命の材料となる元素が、銀河のどの環境で、いつ生成され運ばれてきたのかという根源的な問いに迫ることが期待されます。

さらに、本研究で開発したAIを用いたサロゲート・モデルと並列最適化の手法は、天文学にとどまらず、複雑な多階層現象を扱う他の分野にも応用可能です。例えば、気候変動や地球内部流体、核融合プラズマ、材料科学など、時間と空間のスケールが大きく異なる物理過程を同時に扱う分野での計算効率化に貢献できます。今後は、GPUを基盤とするAI for Science開発用スーパーコンピュータ[14](2026年度稼働予定)や「富岳」の次世代機(開発コードネーム「富岳NEXT」)への展開を進め、銀河から宇宙論スケールまでの多階層的な現象を高精度かつ高効率に再現する新しい大規模シミュレーションの基盤技術として発展することが期待されます。

補足説明

- 1.スーパーコンピュータ「富岳」スーパーコンピュータ「京」の後継機。2020年代に、社会的・科学的課題の解決で日本の成長に貢献し、世界をリードする成果を生み出すことを目的とし、電力性能、計算性能、ユーザーの利便性・使い勝手の良さ、画期的な成果創出、ビッグデータやAI(人工知能)の加速機能の総合力において世界最高レベルのスーパーコンピュータ(HPC)として2021年3月に共用が開始された。現在「富岳」は日本が目指すSociety 5.0を実現するために不可欠なHPCインフラとして活用されている。

- 2.超新星爆発大質量の星が一生を終えるときに起こる壮大な爆発現象である。この爆発によって星の内部でつくられた重い元素が宇宙空間に放出され、新たな星や惑星の材料となる。こうして生まれた元素が銀河の進化を促し、多様な天体の形成を支えている。

- 3.サロゲート・モデル複雑で計算コストの高いシミュレーションや実験を、高速かつ簡易に代替するための数学的モデルまたは機械学習モデル。大量のデータから学習し、本来の計算結果を素早く予測できるよう設計されている。これにより、シミュレーションや最適化の効率を大幅に高める。

- 4.粒子法多数の星が集まった重力系(星団など)や流体などを粒子の集合として表現し、それぞれの粒子の運動と相互作用を追跡することで物理現象を計算する数値計算手法である。格子(メッシュ)を使わず粒子自身が動くため、星団の衝突、銀河同士の合体など、非対称で大きな構造変化を自然に扱うことが可能である。また、この柔軟性から天体力学や流体力学、材料科学など、多様な分野のシミュレーションに広く応用されている。

- 5.FDPS多数の粒子を扱うシミュレーションを効率よく、かつ並列実装しやすくするための大規模並列化粒子法向け汎用高性能ライブラリである。ユーザーは粒子データ構造と相互作用関数を定義するだけで、MPI(分散メモリ環境(ノード間))・OpenMP(共有メモリ環境(ノード内))対応の大規模並列コード(プログラム実行のための設計図)を容易に構築できる。また、GPUなどアクセラレータを利用した高速化にも対応している。FDPSはFramework for Developing Particle Simulatorsの略。

- 6.PIKGPIKGは、粒子シミュレーションで計算の大部分を占める相互作用計算カーネル(並列プログラム)を、ハードウエアに合わせて自動生成・最適化するツールである。人間が理解しやすく計算構造を直接記述できる専用言語(ドメイン特化言語:DSL)で相互作用を定義することで、CPUアーキテクチャ([11]参照)のx86-64やA64FX、NVIDIA GPUなど多様なアーキテクチャに対応した最適化カーネルを自動生成できる。この仕組みにより、ハードウエアごとにコードを書き換える必要がなく、最新のスーパーコンピュータでも高効率にシミュレーションを実行できる。PIKGはParticle-particle Interaction Kernel Generatorの略。

- 7.スーパーコンピュータ「Miyabi」東京大学情報基盤センターと筑波大学計算科学研究センターが共同運営する、最先端共同HPC基盤施設の共同利用スーパーコンピュータシステム。

- 8.N体計算粒子法の一種であり、重力などの相互作用によって運動する多数の粒子(星や暗黒物質など)の力学的進化を数値的に解く手法である。各粒子が他のすべての粒子から受ける重力を考慮しながら時間発展を追跡することで、星団や銀河、さらには宇宙大規模構造の形成過程の解析が可能になる。

- 9.Smoothed Particle Hydrodynamics(SPH)法流体を粒子の集合として表現し、各粒子が持つ物理量(密度・圧力・速度など)を、近傍の粒子からの影響を滑らかに平均化して求める平滑化カーネル関数を用いて補完し、流体の運動を計算する粒子法の一種である。格子を用いずに粒子同士の相互作用を通して連続的な流体をモデル化するため、圧縮性流体である宇宙空間のガスが、重力や衝撃波の影響を受けて膨張・収縮するような現象を自然に扱うことができる。

- 10.深層学習大規模な統計モデルを構築し、データに潜む関係性を学習することで、高度な予測を行う情報技術。人工知能(AI)の中核技術として、画像認識や翻訳などさまざまな分野で著しい成功を収めている。

- 11.CPUアーキテクチャコンピュータの命令体系を定義するCPU(中央演算処理装置)の設計構造。主要なCPUアーキテクチャとして、x86-64およびAArch64がある。x86-64はPCやサーバーで広く採用され、高い互換性と演算性能を持つ。一方、AArch64は省電力性に優れ、スマートフォンからスーパーコンピュータまで幅広く利用されており、「富岳」ではAArch64に依拠したARM系CPU(A64FX)が採用されている。両者は命令セットが異なるため、コンパイラ(プログラムを機械語に変換するソフトウェア)や生成される実行ファイルの互換性はなく、アーキテクチャごとの最適化・再構築が必要となる。

- 12.CUDANVIDIA社が開発した並列計算プラットフォームおよびプログラミングモデルであり、GPUを汎用計算に利用するための技術である。C/C++やFortranなどの言語に拡張を加えることで、開発者はGPU上で動作する並列プログラム(カーネル)の記述が可能になる。これにより、科学技術計算や機械学習、シミュレーションなど、大量の計算の効率的な処理が求められる分野で広く活用されている。

- 13.ガイア(Gaia)衛星欧州宇宙機関(ESA)が2013年に打ち上げた天文観測衛星で、天の川銀河内の星のおよそ10億個以上の位置や運動、明るさを高精度に測定している。これにより、銀河の3次元構造や星の形成・進化の歴史を明らかにすることを目的としている。観測データは世界中の研究者に公開され、銀河の動力学や太陽系近傍の星の分布研究など、多くの分野で活用されている。

- 14.AI for Science開発用スーパーコンピュータ理研の各学術領域における卓越した研究者が持つ知識やアイデア、および理研の強みである最先端研究プラットフォーム群を有機的に連携させる最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業の一環として導入される科学研究用に最適化した「AI for Science」活用スーパーコンピュータのシステム。NVIDIA社のGrace Blackwellスーパーチップを用いた計算ノード400台(GPU1,600基)以上から構成され、同じくNVIDIA社製InfiniBand XDRを用いてノード間を最大3.2テラビット毎秒(Tbps、1Tbpsは1秒間に1兆ビット)の速度で接続し、倍精度浮動小数点演算(FP64)において64.16PFLOPS以上、8ビット浮動小数点数演算(FP8)において15.539EFLOPS以上の性能を有する。

国際共同研究グループ

理化学研究所 数理創造研究センター 数理基礎部門 基礎科学特別研究員 平島 敬也(ヒラシマ・ケイヤ)

東京大学 大学院理学系研究科 准教授 藤井 通子(フジイ・ミチコ) 特任研究員 原田 直人(ハラダ・ナオト)

助教 森脇 可奈(モリワキ・カナ)

神戸大学 大学院理学研究科 准教授 斎藤 貴之(サイトウ・タカユキ)

特命教授 牧野 淳一郎(マキノ・ジュンイチロウ)

株式会社 Preferred Networks エンジニア 野村 昴太郎(ノムラ・ケンタロウ)

筑波大学 計算科学研究センター 准教授 吉川 耕司(ヨシカワ・コウジ)

東北公益文科大学 公益学部 公益学科 講師 平居 悠(ヒライ・ユタカ)

バルセロナ大学(スペイン)宇宙科学研究所 研究員 朝野 哲郎(アサノ・テツロウ)

松江工業高等専門学校 情報工学科 准教授 岩澤 全規(イワサワ・マサキ)

北海道大学 大学院理学研究院 教授 岡本 崇(オカモト・タカシ)

研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業特別研究員奨励費「銀河形成シミュレーションとすばる望遠鏡PFSで探る銀河の化学動力学進化史(研究代表者:平居悠、22KJ0157)」「数値シミュレーションと位置天文学観測データを用いた銀河動力学の研究(研究代表者:朝野哲郎、22KJ0829)」「深層学習による映像予測を用いた銀河形成シミュレーションの高解像度化の研究(研究代表者:平島敬也、22KJ1153)」、同基盤研究(C)「球状星団の元素組成異常の起源の解明(研究代表者:斎藤貴之、21K03614)」「銀河中心考古学:天の川銀河の棒状構造はいつ形成され、どのように進化してきたのか?(研究代表者:馬場淳一、21K03633)」「次世代広域観測に向けた銀河形成モデルの研究(研究代表者:森脇可奈、23K03446)」「銀震学:衛星銀河はどのように天の川銀河を震わせ、星をつくったのか?(研究代表者:馬場淳一、24K07095)」、同基盤研究(B)「星一つ一つを分解したシミュレーションで探る大質量星団形成過程(研究代表者:藤井通子、22H01259)」「銀河系初期世代星の窒素組成で探る大質量星の進化・元素合成と初期の銀河化学進化(研究代表者:青木和光、25K01046)」、同基盤研究(A)「シミュレーションで探る宇宙最初期の星団形成と銀河形成(研究代表者:藤井通子、25H00664)」、科学技術振興機構(JST)創発的研究支援事業「AIを組み込んだ新しい銀河シミュレーション(研究代表者:藤井通子、JPMJFR2367)」、文部科学省「富岳」成果創出加速プログラム「シミュレーションとAIの融合で解明する宇宙の構造と進化(JPMXP1020230406; Project ID:hp230204、hp240219、hp250226)」、2025年度Miyabiスーパーコンピュータシステム大規模HPC チャレンジ「AIを用いた銀河進化シミュレーション」、令和7年度A期「富岳」利用研究課題「AIを用いた高解像度銀河形成シミュレーションの開発(hp250186)」による助成、およびスペイン科学・イノベーション・大学省とスペイン国家研究機構(MICIU/AEI/10.13039/501100011033)の助成(PID2021-125451NA-I00、CNS2022-135232)を受けて行われました。

原論文情報

- Keiya Hirashima, Michiko S. Fujii, Takayuki R. Saitoh, Naoto Harada, Kentaro Nomura, Kohji Yoshikawa, Yutaka Hirai, Tetsuro Asano, Kana Moriwaki, Masaki Iwasawa, Takashi Okamoto, Junichiro Makino, "The First Star-by-star N-body/Hydrodynamics Simulation of Our Galaxy Coupling with a Surrogate Model", SC'25: Proceedings of The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis, 10.1145/3712285.3759866

発表者

理化学研究所 数理創造研究センター 数理基礎部門 基礎科学特別研究員 平島 敬也(ヒラシマ・ケイヤ)

神戸大学 大学院理学研究科 准教授 斎藤 貴之(サイトウ・タカユキ)

特命教授 牧野 淳一郎(マキノ・ジュンイチロウ)

筑波大学 計算科学研究センター 准教授 吉川 耕司(ヨシカワ・コウジ)

発表者のコメント

大規模計算とAIを用いたサロゲート・モデルを統合し、天の川銀河サイズの空間を星一つ一つのスケールで解像するシミュレーションを世界で初めて実現できたことは、大きな節目となりました。今後は、この成果を基に、銀河の進化や太陽系の起源といった天文学的な問いにより深く迫っていきたいと考えています。(平島 敬也)

報道担当

理化学研究所 広報部 報道担当 お問い合わせフォーム

神戸大学 総務部広報課 Tel: 078-803-5106

Email: [email protected]

筑波大学 計算科学研究センター 広報・戦略室 Tel: 029-853-6260

Email: [email protected]