NTTの「光量子コンピュータ」開発への期待

●NTTが光量子コンピュータを実用化へ

NTTは18日、東京大学発のスタートアップ企業OptQCと連携し、2027年に1万量子ビット規模、30年には100万量子ビット規模の「光量子コンピュータ」を開発すると発表した。

【こちらも】AIブームのカギを握る、ソフトバンクGの動向

量子コンピュータは、従来のコンピュータをはるかに超える速度と規模での情報処理を、実現することができる。

高市早苗首相もAIとともに量子技術を経済安全保障に直結するとしており、AIを「社会の変革を導く技術」、量子を「国家の安全を支える基盤」と位置付け、両者を車の両輪とする戦略を採用している。

NTTの光量子コンピュータは、日本を変えるのだろうか?

●光量子コンピュータとは?

光量子コンピュータは、従来のスーパーコンピュータの1億倍の性能を持ちうると言われており、金融、通信、運輸、創薬などの幅広い分野での応用が期待される。

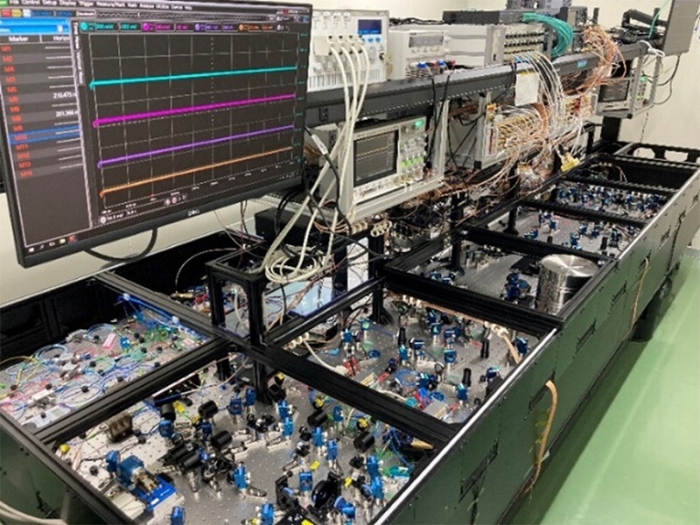

光の最小単位である「光子」を情報処理に利用する。電気信号で情報処理する従来のコンピュータと異なり、光の光子数、偏光、振幅といった物理量で処理する。10兆×1兆年かかる計算を4日でできる。

また量子コンピュータはこれまで、極低温や真空といった環境が必要とされてきたが、光量子コンピュータは常温で稼働できるため、希釈冷凍機で冷却する必要もない。消費電力も一般的なパソコンとほぼ同じだ。

2035年までに量子コンピューティング市場全体で1兆ドル(約155兆円)の経済効果が期待されている。

●課題も?恩恵を受ける企業は?

量子コンピュータには課題もある。

処理は早いがエラーが起きやすい。光量子コンピュータは特に安定的に生成する技術が発展途上である。

電磁波や熱などのノイズに弱く、光量子コンピュータは空気の揺れや振動にも弱い。計算も得意な分野に限定されており、今後実用化に向けて課題は少なくない。

投資の面ではNTT以外にも、光量子コンピュータに不可欠な光デバイス技術を持つ浜松ホトニクスや、理化学研究所と共同で超電導方式の量子コンピュータを幅広く開発している富士通などが注目される。

量子コンピュータは高市政権の成長戦略の一環でもあり、中長期的には“AIバブルの再来”となるかもしれない。(記事:森泰隆・記事一覧を見る)