宇宙船内で複数世代にわたって人類が繁栄可能な「世代宇宙船」の実現可能性を探求するコンペ「Project Hyperion」

「Project Hyperion」は、世代宇宙船の実現可能性を評価するデザインコンペティションです。数世紀にわたって宇宙船内で閉鎖社会を構築することになる世代宇宙船を実現するには、一体どういった装備が必要になるのかを、建築デザイナーやエンジニア、社会科学者など複数分野の専門家が探求しています。

Project Hyperion | interstellar generation ship design competition

https://www.projecthyperion.org/「Project Hyperion」は、恒星間宇宙船や世代宇宙船による有人恒星間飛行の実現可能性を探求するデザインコンペティションです。世代宇宙船とは、長期にわたる恒星間飛行のために設計された架空の宇宙船で、旅の完了には何世紀もかかる可能性があります。世代宇宙船の構想は、最初の乗組員が船内で生活・繁殖し、死後はその子孫が目的地に到達するまで旅を続けることができるという宇宙船です。農業、居住、複数世代にわたる生存を確保するためのその他の必要な生命維持システムを備えた、自立した生態系として構想されます。

Project Hyperionの主催者である恒星間研究イニシアチブ(i4is)は、「このコンペティションは学際的なチームに世代宇宙船(居住可能な惑星への250年間の旅を目的に設計された有人星間宇宙船)の構想を求める画期的な国際コンテストです」とコンペティションについて説明しています。

Project Hyperionでは、建築デザイナー、エンジニア、社会科学者が協力し、何世紀にもわたって閉鎖社会として機能する世代宇宙船に必要な要素を構想することが求められます。異なる分野間の連携は、複雑な要件に見合った包括的なソリューションを見つける鍵となるそうです。なお、世代宇宙船に求められる要素としては以下の要素が挙げられています。 ・数世紀にわたって1000±500人が居住可能な空間 ・回転による人工重力 ・住居、衣服、その他の基本的なニーズなどの必須の備えを含む良好な生活条件を保証する社会 ・食料、水、廃棄物、大気のための堅牢な生命維持システム ・文化と技術を維持するための知識移転メカニズム コンペティションでトップ3を獲得した作品は以下の3つ。

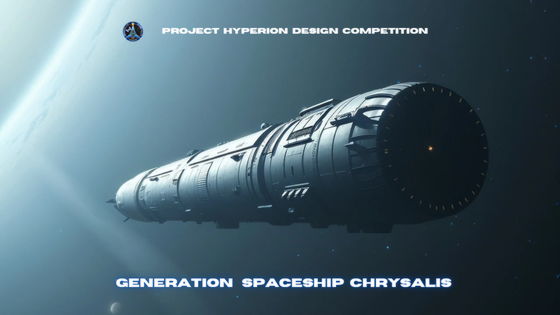

◆1:Chrysalis

審査員はChrysalisについて、「Chrysalisはシステムレベルの一貫性とモジュール式居住構造の革新的な設計に加え、宇宙での製造や南極でのミッション前の乗組員準備の価値など、全体的なディテールの深さで審査員を驚かせました。モジュール式のシェル設計は柔軟性と接続性を促進し、機能性と拡張性の両方をサポートします。巨大なドーム構造は、SFの古典を彷彿とさせるドラマチックで映画的な質感を加え、建築だけでなく船体の建造方法も網羅したシステムレベルの全体計画は、非常に強力です。放射線防護戦略は堅実で、実用的な構造アプローチは適切です。文化システムはさらに発展させる余地があるものの、このコンセプトは魅力的な出発点を提供します。プレゼンテーションは豊かで視覚的に魅力的であり、『宇宙のランデヴー』のような象徴的な作品と比較され、デザインとストーリーテリングの両方への明確な情熱を示しています。宇宙船全体のデザインは、1980年代の巨大宇宙船のコンセプトからインスピレーションを得ているようです」と講評しています。

◆2:WFP Extreme

WFP Extremeは総合的な優秀性が高く評価された作品です。衣服や精神的な空間といった概念を含む、文化的・社会的側面に特に力を入れており、「文化的・社会的配慮において卓越した成果を挙げている」「この分野において最も思慮深く練られたアイデア」と審査員は評しました。建築デザインには放射線防護などの先進技術が導入されており、タクシーカプセルや乗務員専用の衣服など、独創的な工夫が凝らされています。審査員は「人工重力におけるシステムレベルの一貫性とインテリアデザインにはさらなる発展の余地があるものの、構造的なアプローチは軌道上での使用に適しています」としています。

◆3:Systema Stellare Proximum

Systema Stellare Proximumは、長期にわたる宇宙居住における社会的・技術的・文化的側面を思慮深く織り交ぜた、想像力豊かな物語を提示するコンセプトです。審査員は「Systema Stellare Proximumは技術的・社会的・文化的な側面をシームレスに結びつける没入型のストーリーテリングによって際立っています」と評しています。ストーリーテリングは魅力的で、コミュニティのダイナミクスから精神性まで探求する独創的なシナリオとなっており、レジリエンスの高い世代間社会の構築における共有価値観の役割を強調しています。 「薄い殻を持つ小惑星の物理的な実現可能性にはさらなる改良の余地がありますが、このコンセプトは宇宙放射線の課題に対する確かな理解を示しています」「システムレベルの計画は綿密に練られており、プレゼンテーションは詳細かつ視覚的にダイナミックで、芸術的なイラストによってさらに引き立てられています。この応募作品は、深宇宙生活への包括的なビジョンと詩的なアプローチによって、強い印象を残します」と審査員は評しました。

・関連記事 地球外文明は宇宙船を使わずに「自由浮遊惑星」に乗って宇宙を旅している可能性 - GIGAZINE

史上初の太陽系外から飛来した恒星間天体で地球外生命体の宇宙船説まで飛び出した「オウムアムア」の不自然に長細い形状の理由が判明 - GIGAZINE

何光年も離れた遠い星系に人間を送りこむ場合、最低どれくらいの人員が必要となるのか? - GIGAZINE

SF映画「メッセージ」の異星人の恒星間航行は非常に高いレベルで考証済み、監修したのは理論物理学者であのMathematicaの生みの親スティーブン・ウルフラム - GIGAZINE