「なぜ1920x1080になったのか」に疑問を持ったので調べてみた→走査線の本数や8の倍数など様々な考察が挙げられるが、ロジックはわからないままだった

@snapwith 面白い疑問点ですね。個人的には、16×16の日本語フォントを40桁×25行(あるいは英語のフォントの80桁×25行)で表示できる640×400と、当時の技術における画面サイズと解像度のバランスが噛み合って、それでVGA解像度がスタンダードになっていって、その後にVGAをベースに解像度が三倍になりつつ4:3の画面比率を映画等の16:9に合わせるために上下がカットされて1920*1080になったのかな、くらいの印象でした。

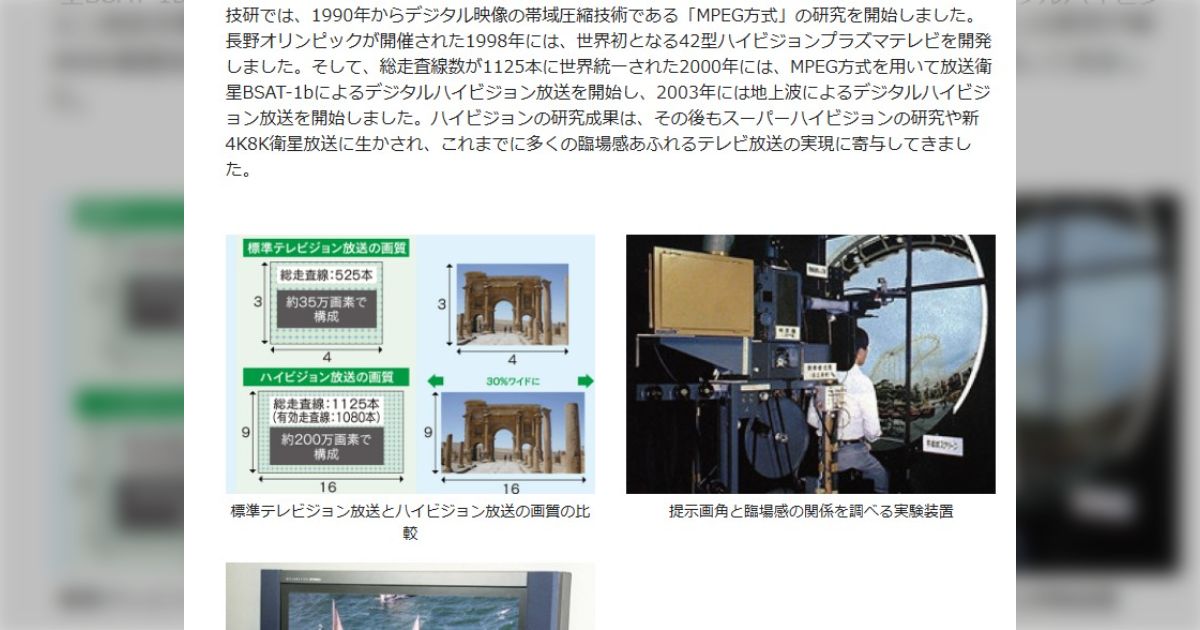

2025-11-09 18:01:12リンク koueki.jiii.or.jp 戦後日本のイノベーション100選 アンケート投票トップ10 ハイビジョン放送 公益社団法人発明協会、創立110周年記念事業、戦後日本のイノベーション100選、アンケート投票トップ10、ハイビジョン放送。

@snapwith 単純に「横は640の3倍、縦はその9/16」、かつ「縦1080での4:3比率の横が1440で、これが16で割り切れる数」であること、また1080iなら(当時の技術で)価格とのバランスがちょうどいいから、というところです。 横が「640の」3倍というのも、当時の横640の安価な機材を並列化したものを試験装置とするところから始まったであろうから、とも。今の4k/8kの開発も、2k機材を並列化するところから始まっているゆえ…

2025-11-10 01:37:09@snapwith どうも、「走査線の本数を1125本にする」と決まった当時、つまり表示領域の走査線数が1035本であったり、縦横比が16:9でなかった(最初は5:3だった)頃から、「横方向の分解能は1920とする(正確には「走査線1本あたり2200(表示領域1920)とする」)と決まっていたようです。これが決まった頃にはすでにPCの解像度として横640があったため、この整数倍とすることに合理性があるとされたのではないかと…

2025-11-10 02:20:55