マイクロソフトの新型チップ「Majorana 1」、量子物理学者が解説するその可能性

※本記事はクリエイティブ・コモンズのライセンスの下、『The Conversation』に当初掲載されたものである。

マイクロソフトの研究者らが、エキゾチックな物質状態で情報を保存するデバイスにおいて、初の「トポロジカル量子ビット」の作成に成功したと発表した。この成果は量子コンピューティング分野における画期的な進展となる可能性がある。

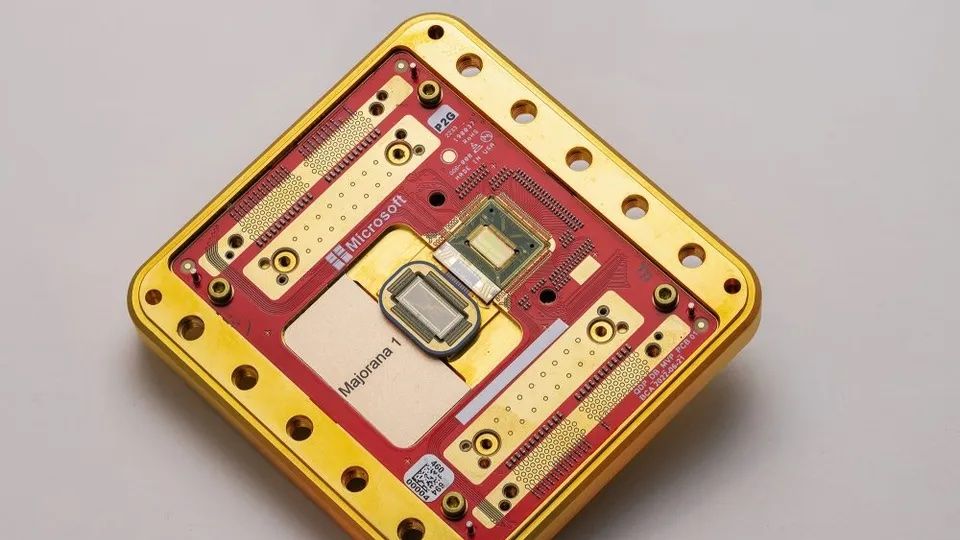

同社の研究者らは、今回の成果を『Nature』に論文として掲載するとともに、今後の「ロードマップ」も公開した。「Majorana 1」プロセッサーの設計では、最大100万量子ビットが搭載可能とされており、これが実現すれば、暗号解読や新薬・新材料の迅速な設計など、量子コンピューティングの多くの重要な目標を達成できる可能性がある。

マイクロソフトの主張が実証されれば、同社は現在量子コンピューターの開発競争をリードしていると思われるIBMやグーグルなどの競合他社を大きく引き離すことになるかもしれない。

しかし、査読済みの『Nature』の論文は、研究者たちの主張の一部を示したに過ぎず、ロードマップには克服すべきハードルがまだ多く残されている。マイクロソフトのプレスリリースでは、量子コンピューティング・ハードウェアと思われるものが披露されているが、実際にそれで何ができるかについては、具体的な確証は示されていない。それでも、マイクロソフトのニュースには大いに期待できる。

さて、ここまで読んでみて、いくつかの疑問が生じているに違いない。いったい「トポロジカル量子ビット」とは何なのか?そもそも量子ビットとは何なのか?そして、なぜ人々は量子コンピューターを求めるのだろうか?

量子ビットをつくるのは難しい

量子コンピューターは、1980年代に初めて考案された。通常のコンピューターが情報をビットで保存するのに対し、量子コンピューターは「量子ビット(キュービット)」で保存する。

通常のビットは「0」か「1」のどちらかの値しか持てない。しかし、量子ビットは(非常に小さな粒子を支配する量子力学の法則により)その両方を併せもつことができる。通常のビットを上向き、あるいは下向きの矢印と想像すると、量子ビットはどの方向にも向くことができる矢印である(これを、上向きと下向きの「重ね合わせ」状態ともいう)。

つまり量子コンピュータは、ある特定の計算、特に暗号の解読や自然システムのシミュレーションにおいて、通常のコンピュータよりもはるかに高速になる可能性があることを意味する。

ここまでは問題ないだろう。しかし、実際に量子ビットをつくり、そこから情報を出し入れするのは非常に困難であることがわかっている。なぜなら内部の繊細な量子状態は、外部世界との相互作用によって、内部の繊細な量子状態が破壊される可能性があるからだ。

いままで研究者たちは量子ビットをつくるために、電場のなかに閉じ込められた原子や超伝導体内で渦巻く電流など、さまざまな技術を試してきた。

極小ワイヤーとエキゾチック粒子

マイクロソフトは、トポロジカル量子ビットをつくるために、これまでとかなり異なるアプローチをとった。1937年にイタリアの物理学者であるエットーレ・マヨラナによって初めて理論化された「マヨラナ粒子」を使用したのだ。

マヨラナ粒子は、電子や陽子のように自然界に存在する粒子ではない。その代わりに、トポロジカル超伝導体と呼ばれる希少材料の内部にのみ存在する(トポロジカル超伝導体は、高度な材料設計が必要で、極低温まで冷却する必要がある)。

マイクロソフトによる「Majorana 1」プロセッサーの解説。

実際、マヨラナ粒子は非常にエキゾチックな物質であるため、通常は大学で研究されるだけで、実際のアプリケーションには使用されることはない。

しかし、マイクロソフトの研究チームは、両端にマヨラナ粒子を格納した2本で1組の極小ワイヤーを量子ビットとして使用したと語る。量子ビットの値は、マイクロ波を使って測定した。それは、電子が片方のワイヤーにあるか、もう片方のワイヤーにあるかによって測定される。

“編み目”のビット

なぜマイクロソフトはこれほどの労力を費やしたのか?それは、マヨラナ粒子の位置を交換する(または特定の方法で測定する)ことで、それらを「編み込む」ことができ、誤りなく測定でき、外部干渉に対して耐性を持つようになるからだ(これが「トポロジカル量子ビット」の「トポロジカル(量子情報が粒子の編み目になっている)」な部分である)。

理論的には、マヨラナ粒子を使用した量子コンピューターは、ほかの設計を悩ませる「量子ビットエラー」から完全に解放される可能性がある。

これが、マイクロソフトがこのような一見手間のかかるアプローチを選んだ理由である。ほかの技術ではエラーが発生しやすいのだ。そのうえ、信頼性の高い単一の 「論理量子ビット」をつくるためには、何百もの物理量子ビットを組み合わせる必要に迫られることがあるからだ。

マイクロソフトはその代わりに、マヨラナ・ベースの量子ビット開発に時間とリソースを費やしてきた。同社は量子コンピューターの開発競争では出遅れているが、早期に追いつくことを目論んでいる。

常に待ち受ける落とし穴

ところが、あまりにも話がうま過ぎるときには、必ず落とし穴がある。マイクロソフトが2月19日に発表したマヨラナ・ベースの量子コンピューターでも、Tゲートとして知られるひとつの操作はエラーなしでは達成できない。

つまり、マヨラナ・ベースの量子チップは(完全でなく)「ほぼエラーフリー」というだけなのだ。それでもTゲートのエラー修正は、ほかの量子プラットフォームで起きる一般的なエラーの修正よりもはるかに簡単である。

Photograph: Microsoft

今後はどうなるのか? マイクロソフトはロードマップ通りに進めて、より大規模な量子ビットの集合体を着実に構築していこうとするだろう。

科学界は、マイクロソフトの量子コンピューティング・プロセッサーがどのように動作するか、またすでに確立されているほかの量子コンピューティング・プロセッサーと比較してどれほどの性能を発揮するのかを注意深く見守っていくことが予想される。

それと同時に、マヨラナ粒子のエキゾチックで不明瞭な動作に関する研究も、世界中の大学で続けられていくことだろう。

(Published on wired.com, translated by Miki Anzai, edited by Mamiko Nakano)

※『WIRED』による量子コンピューターの関連記事はこちら。マイクロソフトの関連記事はこちら。

Related Articles

雑誌『WIRED』日本版 VOL.55「THE WIRED WORLD IN 2025」 好評発売中!

『WIRED』の「THE WIRED WORLD IN 20XX」シリーズは、未来の可能性を拡張するアイデアやイノベーションのエッセンスが凝縮された毎年恒例の大好評企画だ。ユヴァル・ノア・ハラリやオードリー・タン、安野貴博、九段理江をはじめとする40名以上のビジョナリーが、テクノロジーやビジネス、カルチャーなど全10分野において、2025年を見通す最重要キーワードを掲げている。本特集は、未来を実装する者たちにとって必携の手引きとなるだろう。 詳細はこちら。