玄海原発「ドローン」、操縦者や目的は謎のまま…国内販売では原発上空など飛べない仕様も多く

九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)でドローンとみられる三つの飛行体が確認された問題は、2日で発生から1週間となる。重要インフラが標的となった異例の事態。操縦者や目的は明らかになっておらず、佐賀県警は小型無人機等飛行禁止法(ドローン規制法)違反などを視野に捜査している。専門家は「空からの脅威」への抑止力強化を訴える。(林尭志)

明らかな低空飛行

「あれはドローンでは」。7月26日午後9時頃、原発敷地内の正門付近で、光を放ちながら上空に浮かぶ三つの不審な物体を見つけたのは4人の警備員だった。連絡を受けて駆け付けた佐賀県警の原発特別警備部隊も光を確認した。

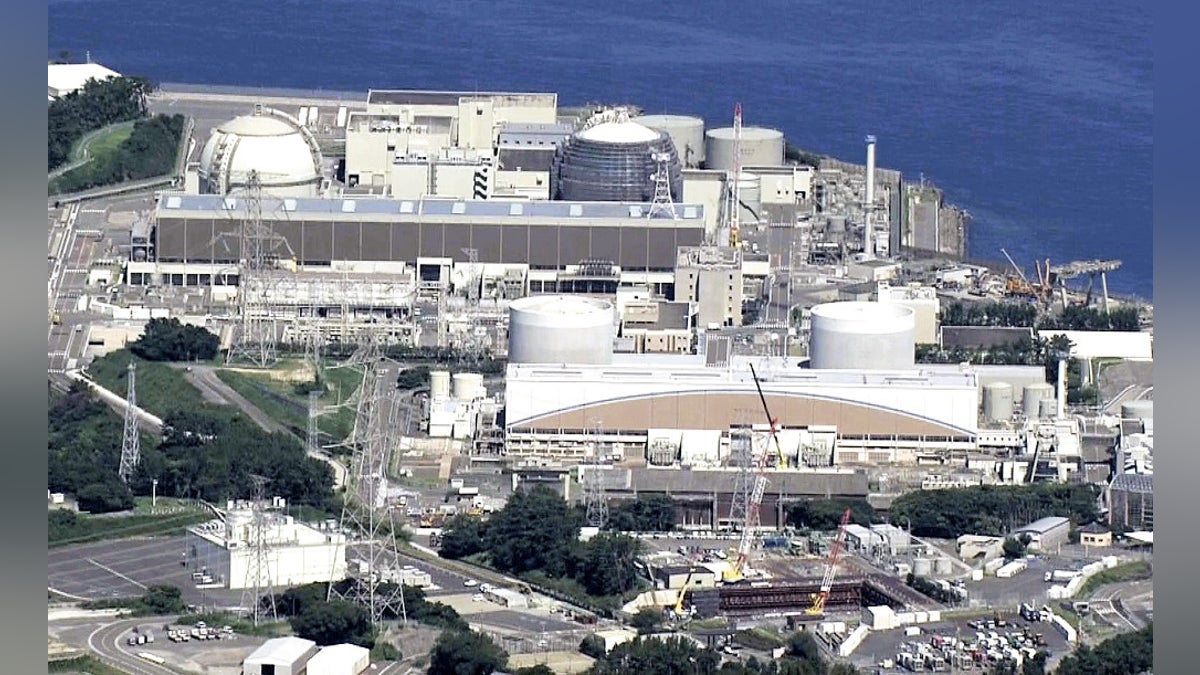

ドローンとみられる飛行体が侵入した九州電力玄海原子力発電所(7月29日、佐賀県玄海町で)(C)NNN飛行体は同35分頃にいったん姿を消し、午後10時53分頃、正門の南約500メートルにある敷地外のダム付近に再び現れた直後に見えなくなった。原発の監視カメラに映っておらず、暗かったため警備員らも形状は確認できなかった。ただ、旅客機などと比べて明らかに低い高度を飛び、モーター音も聞こえていたことなどから、九電関係者は「飛行体はドローンで、姿を消していた間も飛行を続けていた可能性がある」とみる。

ドローン市場に詳しい日本UAS産業振興協議会の千田泰弘・副理事長は、飛行時間に注目。国内で流通するドローンは1回の飛行時間が数十分から1時間程度の回転翼型が一般的とした上で、「長時間飛んでいたとすれば、固定翼を備えた国内では珍しい垂直離着陸( VTOL(ブイトール) )型が使われたことも考えられる」と推察する。また、国内で販売されているドローンには、原発などの重要施設上空を飛べないようにプログラミングされているものも少なくないという。

「危機管理検証を」

九電は午後9時45分頃、「原子力施設の運転に影響を及ぼす恐れがある」として原子力規制庁に通報した。その約8分後、玄海原発から半径30キロ圏内にある7市1町と佐賀、福岡、長崎の3県に電話の自動音声で連絡。その後、おおむね30分以内に詳細な状況を連絡したというが、一部からは「もう少し早く知らせて」といった声も聞かれた。

7月30日に開かれた佐賀県原子力環境安全連絡協議会では、監視カメラの不備などへの指摘が相次いだ。玄海町に隣接する唐津市の峰達郎市長は「玄海原発に防御機能がないことを証明されたのではないか」と危惧。山口祥義知事も「多くの方が不安になった。九電には危機管理体制の検証を求めたい」と述べた。

九電は「関係機関の意見も聞きながら検証し、改善を図っていきたい」とする。

飛行の狙いは

原発と周囲約300メートルでは、ドローン規制法でドローンの飛行が原則禁止されている。テロ対策に詳しい公共政策調査会の板橋功・研究センター長は、飛行の狙いについて〈1〉直接的な攻撃〈2〉満足感を得るためのいたずら〈3〉他国や特定の思想を持つ者による情報収集――の三つが考えられるとする。ただ今回、攻撃を図った痕跡は確認されていない。

ドローンとみられる飛行体が侵入した玄海原発(奥)。住宅地(手前)の近くにある(7月27日午後、佐賀県玄海町で)原発の破壊を狙ったテロへの懸念に対しては、「原子炉建屋は航空機が衝突しても放射性物質が漏れない頑丈な設計となっており、ドローン攻撃で大きな被害が出ることはない」と断言する。一方、同様の事案が繰り返されないために抑止力の強化が必要として、「罰則強化に加え、不審なドローンを即座に無効化し、回収するための装備や能力を、警察を中心とする関係機関が連携して高めることが急務だ」と強調する。

佐賀県警幹部は「原発上空で起きたことであり、重大な事案と捉えている。あらゆる可能性を排除せず、調べていく」と語った。