量子限界に迫る超低雑音・広帯域マイクロ波増幅器を開発

-超伝導量子コンピュータの読み出し効率の大幅向上へ-

理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センター 超伝導量子エレクトロニクス研究チームのチャン・チュン・ワイ・サンボ 研究員、中村 泰信 チームディレクターらの共同研究グループは、量子コンピュータの応用において量子ビットの測定効率を大幅に向上させる新方式の「進行波型ジョセフソンパラメトリック増幅器(JTWPA)[1]」を開発しました。

本研究成果は、量子コンピュータにおける高精度かつ複数量子ビットの同時読み出し[2]を可能にし、マイクロ波量子光学の新たな可能性を開くことで、量子情報科学全体の進歩を加速することが期待されます。

超伝導量子コンピュータでは、微弱なマイクロ波を用いて量子ビットの状態を読み出すため、低雑音の増幅器を必要とします。しかし、既存のJTWPAは量子限界[3]よりも大きな付加雑音に悩まされており、このことが量子ビットの測定精度の低下につながっていました。共同研究グループは二つの革新的な技術でこの問題を解決しました。第一に、低損失なコプレーナ線路[4]にスタブ型の容量素子[5]を採用することで、12ギガヘルツ(GHz、1GHzは10億ヘルツ)の帯域において1デシベル(dB)未満という前例のない挿入損失[6]を達成しました。第二に、「窓関数変調[7]」により、インピーダンス変調[8]に滑らかな遷移を導入することで、望ましくないゲインリップル[9]を除去しました。これにより5GHzの帯域幅にわたり増幅率(ゲイン)が20~23dBの非常に安定した増幅を実現し、付加雑音は量子限界に迫る+0.18量子(理想増幅器の量子効率84%)、飽和電力[10]は-99デシベルミリワット(dBm)という数十量子ビットの同時読み出しに用いる信号電力よりも十分大きな値を実現しました。量子コンピュータへの応用においては、一つの増幅器を用いて、多数の量子ビットの状態を非常に正確かつ同時に読み出すことが可能になります。

本研究成果は、科学雑誌『Physical Review Applied』オンライン版(10月27日付)に掲載されました。

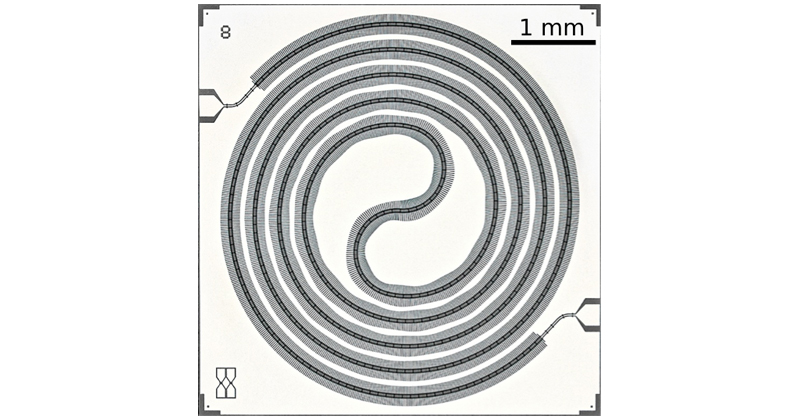

コプレーナJTWPAの顕微鏡写真

背景

量子コンピュータが古典コンピュータを上回る性能を実現するためには、少なくとも100量子ビット以上での動作が求められています。大規模動作に必要となるマイクロ波部品を削減するためには、量子ビットの読み出し信号を多重化し、できるだけ多数の量子ビットから一度に情報を読み出すことが必要不可欠です。しかしながら、多数の量子ビットから多重化して情報を読み出すためには増幅器に関する根本的な課題を解決しなくてはなりません。周波数多重読み出し[11]では、読み出し信号が低電力かつ脆弱(ぜいじゃく)であるため、初段増幅器の要求仕様として、高増幅率(20dB以上)であることが求められます。さらに、多数の量子ビットからの多重化された読み出し信号を1台の増幅器でまとめて増幅するためには、広帯域(2~3GHz以上の帯域)かつ高い飽和電力を持つことが求められます。最後に、最も重要な増幅器の性能として、増幅時の雑音の付加が極めて低いという要件を満たす必要があります。

JTWPAは、理論的にはこれら全ての要件を満たす有望な解決策として登場しました。しかしながら、複雑な設計および製造上の制約により、実用化するのは困難でした。従来の周期変調設計は製造がより簡単である一方で、増幅周波数帯域幅全域にわたる増幅率の変動であるゲインリップルに悩まされ、測定誤差を生じさせていました。さらに、既存のJTWPAの多くは設計に起因する高い内部損失を持ち、付加雑音が理論的な量子限界を大幅に上回っていました。

これらの不完全性は、JTWPAの広範な普及と応用可能性を制限してしまっています。このため、より優れた性能を実現できる新しいJTWPAの実装は量子コンピュータの読み出し効率を向上するための喫緊の課題となっていました。

図1 新規進行波型ジョセフソンパラメトリック増幅器(JTWPA)の設計と性能の概要

(a)ジョセフソン接合(赤)と金属ブリッジで接続された特別設計の容量素子から成る繰り返し構造ブロックの顕微鏡像。(b)接続ブリッジを含む微細構造の3次元可視化。(c)増幅を可能にする重要な量子素子である単一ジョセフソン接合の拡大図。ジョセフソン接合は、二つの超伝導体の間に非常に薄い絶縁体もしくは伝導体(電子を流す物質)を挟んだ接合のことで、超伝導電流が電極間に流れる。(d)デバイスの挿入損失の測定結果。本増幅器は4~12GHz帯域において損失が1dB未満に抑えられており、ほぼ完全な透過特性を持つ。

研究手法と成果

本研究は、(1)新規コプレーナ線路アーキテクチャ、(2)高歩留まり・高均一性接合、(3)窓関数変調革新の三つの重要な新技術により達成されました。

共同研究グループは、既存のJTWPAで問題であった挿入損失の低減に取り組みました。既存のJTWPAの多くは、並列容量に使用される誘電体材料内での損失が原因で3~6dBの挿入損失を持っていました。そこで、低損失シリコン基板と真空のみを主要な誘電体媒質とする開放スタブ型の容量素子を利用することで、損失を極限まで抑えた、新規伝送線路アーキテクチャを開発しました(図1(a)(b)(c))。新しいJTWPAアーキテクチャは12GHzの帯域幅にわたって1dB未満の挿入損失を実現し、JTWPAにおけるこの長年の課題を克服できることを実証しました(図1(d))。

JTWPAは通常数百から数千のジョセフソン接合を含んでいます。最適な性能は、単一デバイス内の全ての接合が設計通りに精密に製造され、非常に厳しい許容範囲内で均一な抵抗値が維持された場合にのみ達成可能です。共同研究グループは、JTWPA動作に必要な高臨界電流を実現するため、拡張面積マンハッタン型接合プロセス[12]を開発しました。この新しいアプローチにより、1平方マイクロメートル(μm2、1μm3は1兆分の1平方メートル)を超える面積とマイクロアンペア範囲の臨界電流を持つ接合を可能にしながら、JTWPA全体にわたって標準偏差(観測値の散らばり:小さいほど散らばりが少ない)2%未満の接合抵抗均一性を達成しました。この技術進歩により、高性能JTWPAの信頼性の高い製造が可能になりました。

高増幅率かつ広帯域幅を実現するため、位相整合増幅[13]が重要です。従来の均一周期インピーダンス変調[14]手法は位相整合を可能にする一方で、よく知られた副作用に悩まされていました。これは広い周波数範囲にわたる望ましくない増幅率の変動で、ゲインリップル(変動)として広く知られています。共同研究グループは、滑らかな窓関数を適用してインピーダンス変調の穏やかな遷移を実現し、ゲインリップルを引き起こすJTWPA境界での反射を回避する「窓関数変調」と呼ばれる新手法を開発しました。窓関数変調の「あり」と「なし」のJTWPAを比較することでこの手法を系統的に検証し、新手法がゲインリップル問題を解消することを確認しました(図2)。

図2 従来型と改良型JTWPAの設計比較

- (a、b)信号経路に沿ったインピーダンス変調パターン:(a)従来の「矩形(長方形)窓」は急峻なオン/オフ変調を使用するのに対し、(b)新しい「ハン窓」は境界において滑らかな遷移を使用する。

- (c、d)二つの増幅器の(アンプ単体の)増幅特性の測定結果。窓関数変調手法が周波数全体にわたって望ましくないゲインリップル(変動)を劇的に減少させることを示している。従来設計(c)は性能を劣化させる顕著なゲインリップルを示すのに対し、提案の窓関数を用いた手法(d)は滑らかで一貫した増幅を達成している。

これら三つの新技術により、共同研究グループは最適化した窓関数のJTWPAを用い、5GHz帯域幅にわたって20~23dBのゲインを達成し、付加雑音は量子限界に対して+0.18量子(理想増幅器の量子効率84%に相当)に抑制できることを実証しました(図3)。このデバイスは-99dBmの飽和電力を示し、量子コンピュータ応用に必要な広帯域幅、高増幅率、および準量子限界雑音性能の組み合わせを実現しました。

図3 開発したJTWPAの増幅特性

理論(シミュレーション)と実験(実測)で優れた一致を示し、広い周波数範囲にわたって20dB以上のゲインを達成している。

今後の期待

本研究では、高増幅率、広帯域幅、および量子限界に迫る低雑音性能を持つ増幅器を実現することで、大規模量子コンピュータに不可欠な複数量子ビットの高精度同時読み出しを可能にしました。本研究で開発したJTWPAは、量子コンピュータによる実用的な問題の解決に必要な数百から数千の量子ビットを持つデバイスにおいて、量子ビットの読み出し性能を大幅に向上させることが期待されます。新しい製造プロセスは、特別なプロセス技術を必要としないため、世界中の量子関連研究室における幅広い普及を可能にすることが期待されます。共同研究グループでは、3~5年以内にこれらの増幅器を商用量子コンピュータシステムに組み込んで実用化することを目指しており、その他の応用としても、医療画像用量子センシングネットワーク、および安全な量子通信インフラストラクチャの標準構成要素となることが期待されます。現在、量子ビットの読み出し性能は多くの量子応用においてボトルネックとなっているため、今回開発したマイクロ波増幅器の普及は、量子技術の実験室における実証研究から社会に利益をもたらす実用的応用研究への移行を加速します。

補足説明

- 1.進行波型ジョセフソンパラメトリック増幅器(JTWPA)超伝導回路を用いた低雑音の増幅器。ジョセフソン接合とよばれるトンネル効果を利用した非線形インダクタ(コイル)を伝送線路に埋め込むことで、伝送線路上を伝搬するマイクロ波を進行波のまま増幅する。特定の周波数を共振器内に閉じ込めて増幅する通常のジョセフソンパラメトリック増幅器と異なり、広帯域のマイクロ波を増幅することができる。一方、伝送線路内に多数のジョセフソン接合を必要とするため、設計通りに安定して製造することが比較的困難である。JTWPA はJosephson Traveling-Wave Parametric Amplifierの略。

- 2.読み出し量子ビットに蓄えられた情報を抽出し測定するプロセス。量子コンピュータにおいて、読み出し信号は極めて微弱であり、量子状態を乱したり測定を破損させたりする雑音を付加することなく、これらの信号を検出できる専用増幅器を必要とする。

- 3.量子限界量子力学に基づく線形増幅器が付加しなければならない雑音の理論的最小量。この限界に近い性能を達成することは量子コンピュータにとって重要であり、増幅が測定される繊細な量子情報を破壊するような過度の雑音を付加しないことを保証する。量子限界に近い雑音量は「量子」を単位として表記される。

- 4.コプレーナ線路マイクロ波を基板上で伝送するための伝送線路。信号線とグラウンド線が基板上の同一平面内に配置されるため、基板上の金属膜をエッチングすることで容易に作製することができる。

- 5.スタブ型の容量素子スタブとは、伝送線路から枝分かれする形で作製された短い電極のこと。スタブとグラウンド電極(回路パターンを取り囲む電位が一定の広範囲の金属領域)の間には電荷を蓄えることができ、容量素子として利用することができる。

- 6.挿入損失デバイスを信号の伝送路に挿入したことにより生じる信号の損失。

- 7.窓関数変調窓関数と呼ばれる矩形(長方形)に近い関数を用いて、伝送線路上でインピーダンス変調([8]参照)を行う領域と度合いを同時に指定する変調方式。伝送線路の各地点での窓関数の大きさがインピーダンス変調の度合いを表すため、「矩形窓」と呼ばれる完全に矩形の窓関数による変調では急激にインピーダンス変調が始まり、急激に変調が終わる。一方、窓関数として「ハン窓」などの滑らかな立ち上がりを持つ窓関数を用いることで、インピーダンス変調を徐々に導入することも可能である。

- 8.インピーダンス変調伝送線路のインピーダンス(伝搬するマイクロ波の電流・電圧比)を伝送線路に沿って周期的に変化させること。1周期の中での最大振幅と最小振幅の比を変調の度合いと呼ぶ。インピーダンス変調を行うことで、マイクロ波の伝搬速度に周波数依存性を持たせることができるため、進行波型の増幅器においては、ポンプマイクロ波と呼ばれる増幅のためのエネルギーを供給するためのマイクロ波と、増幅したい信号のマイクロ波の伝搬速度を調整するために利用される。

- 9.ゲインリップル増幅器の増幅率が周波数に依存して波打ってしまう現象のこと。周波数多重化など、異なる周波数成分を持つマイクロ波信号を増幅する際に障害となる。ゲインリップルは多くの場合、インピーダンスの急激な変化によりマイクロ波が反射されることで生じる。

- 10.飽和電力増幅器のへの入力信号が一定の電力を超えると、増幅器の増幅率が低下し、本来の性能を発揮できなくなる。この増幅器が本来の性能を発揮できなくなる閾値(いきち)となる入力電力の大きさを飽和電力と呼ぶ。飽和電力が大きい増幅器ほど、大きな入力信号を増幅することができる。

- 11.周波数多重読み出し各量子ビットに異なる周波数を割り当てることで、複数の量子ビットの同時測定を可能にする技術。ラジオ局が異なる周波数で放送する方法と類似している。これにより量子コンピュータは信号が互いに干渉することなく多数の量子ビットから一度に情報を読み出すことができ、数百から数千の量子ビットを持つ大規模量子コンピュータへのスケールアップに不可欠である。

- 12.マンハッタン型接合プロセス十字型にアルミ電極を重ねることで、十字の重なり部分でジョセフソン接合を作製するプロセスのこと。

- 13.位相整合増幅信号、ポンプ、および増幅波が増幅器線路を伝搬する際に適切な位相関係を維持する条件。位相整合なしでは、波は破壊的に干渉し効率的な増幅を妨げる。この条件を達成することは高増幅率、広帯域幅動作に不可欠である。

- 14.周期インピーダンス変調伝送線路の特性インピーダンスがその長さに沿って繰り返しパターンで変化させる技術。これは位相整合増幅に必要な特定条件を生成するが、従来手法は異なる周波数にわたって望ましくないゲインリップル引き起こす。

共同研究グループ

理化学研究所 量子コンピュータ研究センター 超伝導量子エレクトロニクス研究チーム チームディレクター 中村 泰信(ナカムラ・ヤスノブ) (東京大学 大学院工学系研究科 教授) 研究員 チャン・チュン・ワイ・サンボ(Chung Wai Sandbo Chang) 研究員 玉手 修平(タマテ・シュウヘイ) 特別研究員 フン・チーチャオ(Chih-Chiao Hung)

実習生(研究当時)クリスチャン・グナント(Christian Gnandt)