水深1万メートルで発見された微生物の神秘(&残念な人間のゴミ)

水深6,000~1万1000mの海は、超深海帯と呼ばれています。英語での名称「ヘイダルゾーン」が、ギリシャ神話の冥界の神ハデスに由来しているのは何も偶然ではなく、そこが海洋の最も深い地点、未だに探査の進んでいない海域の1つだからです。

この極端な環境、そしてそこを生息地とする生き物たちに光を当てた新たな研究論文が、今月発表されました。

海の最深部に新種の微生物

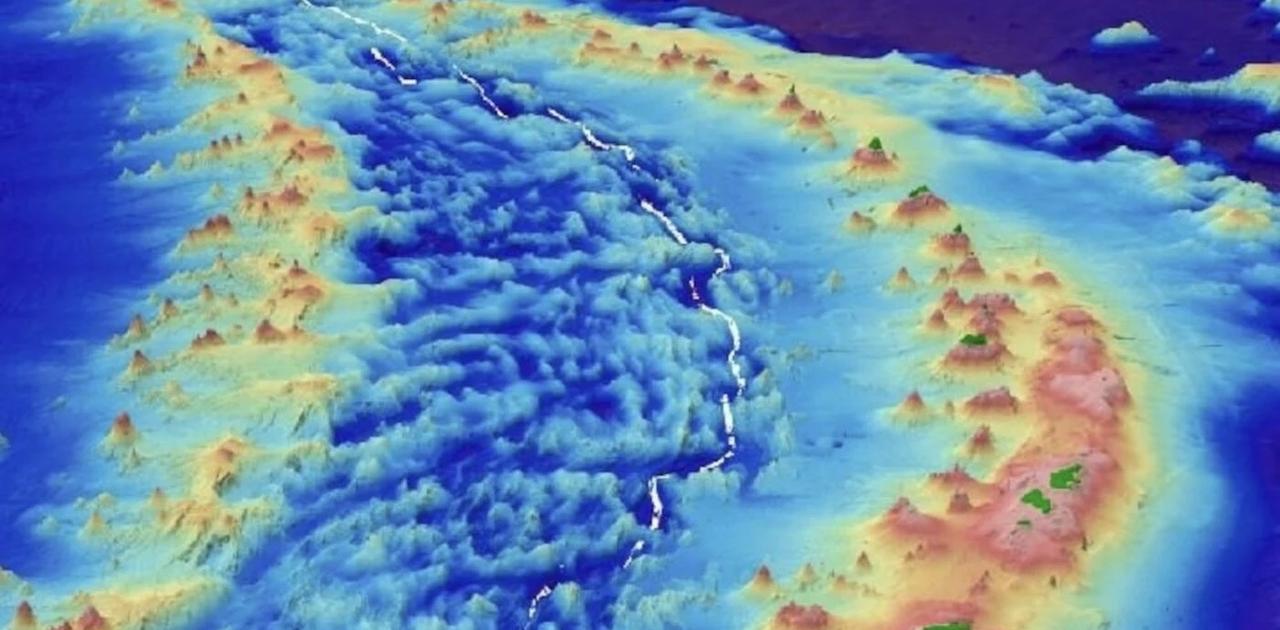

ヤップ海溝とフィリピン海盆、そして世界で最も深い海溝であるマリアナ海溝の超深海帯から生物サンプルを採集するため、研究チームは中国の最先端の潜水艇「奮闘者号」を使い、水深1万900m以深へと潜りました。研究者たちが集めたサンプルから確認した7,000種以上の微生物のうち、89%以上が未知の種だったのです。

科学ジャーナル『Cell』3月6日号に掲載された彼らの研究は、地上の最も過酷な環境の驚くべき生物多様性を浮き彫りにしています。

「超深海のマイクロバイオーム(微生物叢)、特に原核生物とウイルスにおいて非常に高い新規性、多様性、異質性が観測されました。

これらは超深海帯の広い範囲における過酷な環境条件と複雑な地形両方の影響を受けたものです」

と、研究者たちは論文のエディトリアルに書いています。

この研究は、彼らいわく「超深海帯における生態系の初の体系的な考察」をもたらすマリアナ海溝環境・生態系研究(MEER)プロジェクトの一環です。

超深海帯は超高圧で水温は氷点下に近く、低栄養で全くの暗闇に近いという特徴を持っています。研究者たちによれば、要するに「生命にとって途方もない環境面での課題」です。

そうであるにもかかわらず、超深海帯のサンプルからは7,564もの微生物種のうち89.4%が初めて記録されたものだと判明しました。サンプルの「驚異的な多様性」は、そんな微生物の遺伝子にも反映されており、さまざまな生存戦略が明らかになったのです。

深海探査の成果に関する論文は計3本

今回の論文は、同じ日に発表された超深海帯の生態系に関するMEERの研究論文3本のうちの1本。2本目の論文は、端脚類(小さなエビのような生き物)がバクテリアとの共生関係によって、超深海帯の極限環境で繁栄できていた可能性を詳述しています。3本目は、水深3km以深に生息している魚類は皆、低温・水圧・太陽光が届かないことの影響を軽減できる遺伝子変異を持っていると示唆する研究でした。

なお最後の研究では、特定の海洋生物が深海に初めて降りていった時期の推定もされています。

一例を挙げると、ウナギは1億年前ごろ深海に住み着いたため、恐竜たちをほぼ全滅させ浅海に生息していた海洋生物を大量絶滅させた隕石から生き延びることができたと、研究者たちは提唱しています。

どの論文も総じて、超深海帯に生息する微生物とより大きな生き物との間に似たような適応メカニズムが存在すると実証しています。論文3本のコメンタリーには、こう記されていました。

「これらの研究成果は、超深海環境への近似の適応戦略が存在し、それが種の境界線と生物のドメインを越えることを示唆するものです」

つまり、超深海帯の過酷な環境によって、類縁性のない種が似たような特性を進化させた可能性があるということ。

ゴミも沈んでいる

ただ良い発見ばかりではないようで、研究者たちは微生物や端脚類、魚類のみならずビニール袋、ソーダ缶、ビール瓶、さらには洗濯カゴといった人間のゴミも目にしたと、『Science』誌には書かれていました。

上海交通大学の極限環境微生物学の学者で微生物に関する論文の共著者Weishu Zhao氏は、「ひどくショックを受けました」と同誌にコメントを寄せています。

深海の微生物には、有機汚染物質をいくらか処理できる能力があるようだと彼女たちは記していましたが、人類の痕跡が海の最深部に達していることを前にしては、ささやかな気休めのような…。

かつて生物がいないと考えられた海域での並外れた多様性に関する貴重な洞察を与えてくれた今回の研究からは、生物のたくましさが垣間見えるような気がしますね。

Source: Cell(1, 2, 3, 4, ), Science, National Library of Medicine,