孫正義の「AI革命構想」と経営者へのメッセージ 日本企業に“最後のチャンス”

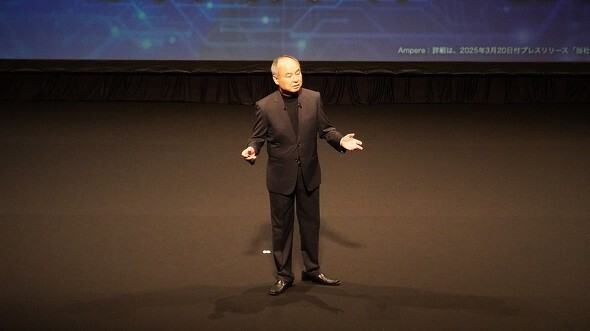

17歳のとき、マイクロコンピュータのチップ写真を目にした瞬間、「両手の指がジーンとしびれて、震えながら涙が止まらなくなった」「いずれ人間の知能を超えるものが現れたとき、何らかの形で関わっていたい」──。 【グラフで見る】ソフトバンクの株主価値の変遷 その強烈な原体験を起点に、50年にわたり走り続けてきたのが、ソフトバンクグループ(SBG)会長兼社長の孫正義氏である。 6月27日に開催されたSBGの第45回定時株主総会で、孫氏は「ASI(Artificial Superintelligence・人工超知能)で世界ナンバーワンのプラットフォーマーになる」という明確な決意を示した。米OpenAIへの最大4.8兆円の大型投資発表、米国での「Stargate Project」(スターゲート・プロジェクト)などを通じ、チップからインフラ、モデル、アプリケーションに至るまで、その戦略が動き始めている。 注目すべきは、この5年間でSBGのNAV(時価純資産)の構成比が大きく変化したことだ。2019年末時点で、NAVの半数を占めていたのは中国の電子商取引大手・アリババグループである。一方、2016年から保有していた英半導体大手Arm(アーム)の株式が2023年のIPO(新規株式公開)を経て、資産価値が顕在化し、2025年6月26日時点でNAVの51%をアームが占めるまでになった。 AI活用で先行する米国、続く中国──「日本は残念ながらだいぶ遅れている」 と口にした孫氏の危機感は、今まさに産業構造が転換しつつある中で、日本企業が世界の変化から取り残されかねないという現実への警鐘でもある。 こうした変化と投資の背景には、ASI時代に必要な経営の意思決定と、成長戦略が凝縮されている。株主総会での孫氏の発言と戦略から、ASI時代を勝ち抜くために企業に求められる判断力と実行力を読み解く。

孫氏は「今から10年後、SBGが何の会社として認識されたいか」との問いに、「ASIの世界ナンバーワンのプラットフォーマー」だと答えた。その背景には、創業時のパソコンソフトの流通事業からYahoo! JAPANに代表されるインターネット事業、ブロードバンド事業による通信事業への参入とモバイル事業への進出、そしてアーム買収以降のAI投資といったSBGの多様な事業展開における一貫した戦略があった。 その戦略を象徴するのが、NAV(時価純資産)構成の大幅な変化だ。かつてはアリババグループが資産の中心を占めていたが、現在ではアームが過半数を占める構成に変化した。 さらに注目すべきは、AIを活用したスタートアップへの投資を担うソフトバンク・ビジョン・ファンド(SVF)の構成比だ。2019年には11%だったのが、2025年6月26日時点で27%まで拡大している。 AIモデル分野では低コストのモデルも注目を集める中、SBGは最先端技術への投資に重点を置く戦略を採用している。孫氏はAIモデルの競争優位性について「この分野は成長が激しいので、最先端のモデルを使った企業が競争に勝つ」と考え、技術革新の源流として業界をリードするOpenAIへ最大4.8兆円という大規模投資を決断。コスト競争ではなく、最先端技術の開発を通じた技術的優位性の確保による差別化戦略を推進している。 「世界ナンバーワンのプラットフォーマー」というビジョンの背景には、孫氏が重視する"収穫逓増(ていぞう)型"のビジネスモデルがある。これは、時間の経過とともに競争力が高まり、利益率が逓増していくGAFA型の構造だ。孫氏は、収益性が徐々に低下する"収穫逓減型"の経営に依存し続けてきた日本企業の構造的問題を指摘する。 「日本経済が30年間、元気がなかった最大の原因は、多くの企業が収穫逓減型モデルにとどまっていたことだ」 孫氏のこうした指摘は、AIによって再編される世界経済において、日本企業が自らの構造をいかに変革できるかを問うものだ。