「VAIO P」発売から15年。Windows 11にできず、延命のためのOSを探した

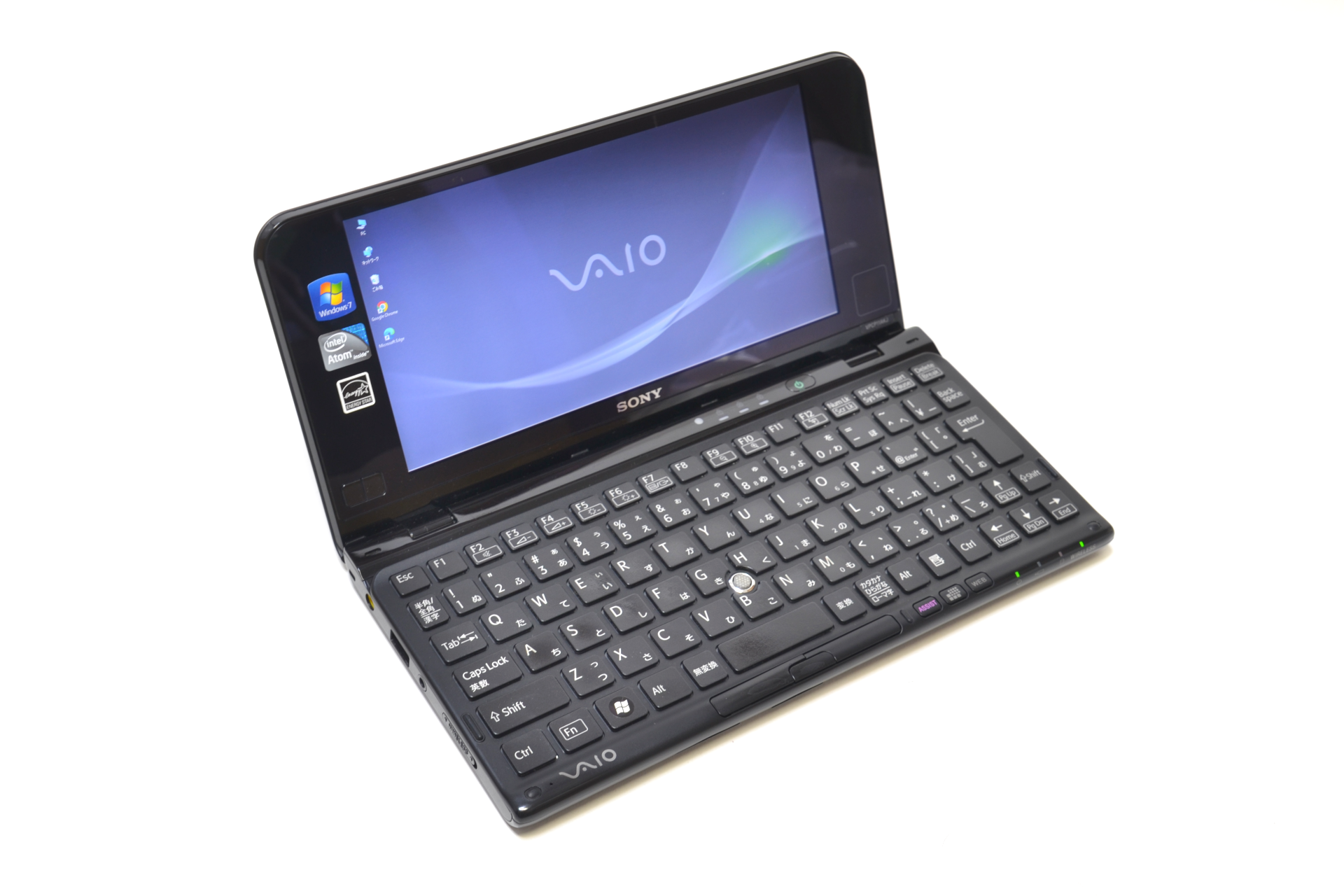

「VAIO P」というPCをご存知だろうか。弊誌の読者様であれば、「ポケットに入る(っていうけど半分しか入ってない)やつね」と即答されるに違いない。コンパクトな筐体に高解像度液晶を搭載し、SSDも選択できた先進的なウルトラモバイルPCだ。

印象的なプロモーションで話題を呼んだだけでなく、実用性も高く、今なお復刻を求める声が多い名機だ。しかしながら、筆者自身はそれほど復刻を求めてはいない。

なぜなら、筆者の「VAIO P」は立派に現役だからだ。

購入から15年、今でも取材の際に持ち込んでいる。これほど小型で優秀なテキスト入力マシンはほかになく、メモ用途に割り切って使えば、別段困ることもない。どこも故障することもなく、今まで使い込んできた。

しかしながら2025年、Windows 10のEoSがやってきてしまった。本機にとって致命的な出来事なのだが、「VAIO P」にいったい何があったのか、涙なしには語れないドラマをご覧いただきたい。

先に結果だけお伝えしておくと、「MX Linux 23.6 Xfce 32bit版」をインストールすることになった。

筆者は2010年に登場した第2世代モデル「VAIO P」を購入した。第1世代の名称は「VAIO type P」で、「type」が入るかどうかで世代の違いを表わせる。VAIOオーナーメードモデルで、CPUは最上位のAtom Z560、ストレージは2番目のサイズとなる128GB SSDを選択した。

初期のOSはWindows 7。こちらのサポートは2020年に終了しているが、Windows 10への無償アップグレードが提供されていた。

ただ、この時点で本機の発売から10年近くが経過している。当時、Windows 7のEoSに絡めて、本機をWindows 10にアップグレードした際の体験をInternet Watchで記事にしている。

この時点ですでに動作が重く、ディスプレイの明るさを調整できないなどの不具合も発生していた。たとえWindows 10へのアップグレードが可能だとしても、古いPCでは想定外のトラブルが発生することもあるので、PCの買い替えも選択肢に入れてほしい(アップグレードをせず放置する方が問題なので)とお伝えするものだ。

しかし筆者はいろいろな不満を抱えつつも、唯一無二の取材テキスト入力マシンを手放せなかった。Windows Updateが長時間かかるため、取材前日に起動してアップデートをかけておく必要があるくらいで、さほど苦はなかった。こうしてWindows 10への移行は果たした。

それから5年あまりが経過した2025年。ついにWindows 10のEoSがやってきた。幸いなことに、個人でもサポート期間を1年延長できる「拡張セキュリティ更新プログラム」が提供されたことで、2026年10月までは安全に使い続けられるようにはなった。

とはいえ、すでに残り1年足らず。次の一手を考えておかねばならない。もちろんPCを買い替えるのがベストなのは承知しているが、「VAIO P」に代わるマシンはまだ見つかっていない。

では本機を使い続けるために、OSをどうすべきか。ここが今回の難題である。

最も順当な選択肢は、Windows 11へのアップグレードだ。Windows 10から無償でアップグレードできるので、普通はこれを選ばない手はないのだが、本機はこの手が使えない。

本機に搭載されているAtom Z560は、32bit CPUである。Windows 10までは32bit版と64bit版が提供されていたのだが、Windows 11は64bit版のみの提供となった。このため、本機にはどう頑張ってもWindows 11をインストールできない。

これはWindows 11が登場した際に知っていたのだが、本機には「ChromeOS Flex」でも入れておけばいいか、と軽く考えていた。「ChromeOS Flex」は無料で使えるOSで、動作が軽いと評判だ。またGoogleとの連携も強く、サービスの使い勝手も良さそうで、「VAIO P」には最適な移行先だと思えた。

ところが、「ChromeOS Flex」にも32bit版はないという。前身の「Chromium OS」では存在していたと記憶しているが、すでにサポート外となったものを使うのでは本末転倒なので、この線は諦めた。

となると、ほかに手軽に入手できそうなのはLinuxだ。こちらも32bit版をサポートしているものはすでにほとんどないのだが、その中で最もサポート期間が長いのが「MX Linux」だった。

「MX Linux」の最新バージョンは25だが、32bit版は廃止されてしまった。しかし、1つ前のバージョンとなる23.6には32bit版があるので、こちらを使う。サポート期間はベースとなっている「Debian 12」に準拠し、2028年6月までの予定。今からまだ2年半ほどは延命できる。

2年半後にどうすべきかの問題は棚上げしておき、「MX Linux」を試してみよう。「MX Linux」は動作が軽く、初心者にも扱いやすいとの評判で、LinuxはCUIでしか使ったことがない筆者にも安心だ。また3つのデスクトップ環境を選択できるそうで、今回は標準とされるXfceを選択した。

まずは「MX Linux」のWebサイトから、バージョン23.6のXfce 32bit版をダウンロードする。トップページの「Download」をクリックし、リンク先のページの下の方にある「Previous releases」の「at this location」と書かれた部分のリンクをたどる。

すると旧バージョンが収められたフォルダが見えるので、「MX-23.6」「Xfce」と選択。複数のファイルがある中で、32bit版は386と書かれている。つまり「MX-23.6_386.iso」をダウンロードすればよい。

次はダウンロードしたISOファイルでインストールメディアを作成する。フリーソフトの「Rufus」を使い、USBメモリをインストールメディアにする。「MX-23.6_386.iso」のファイルサイズは約2.3GBなので、4GB以上のUSBメモリがあれば対応できるはずだ。筆者は手元にあった64GBのものを使用している。

「Rufus」の「ブートの種類」の右側にある「選択」をクリックし、ダウンロードした「MX-23.6_386.iso」のファイルを選択。そして「デバイス」の項目が挿入したUSBメモリになっているのを確認して、最下段の「スタート」をクリックする。

筆者の環境では、「無効なブートローダーが検出されました」という注意が表示された。セキュアブートに関わる通知のようだが、今回の環境では無関係なので、「OK」を選んで進む。

続いて「ISOHybridイメージの検出」というインフォメーションが表示された。こちらは推奨される「ISOイメージモードで書き込む」でよい。

これらのチェックが済んだら、USBメモリへの書き込みに移行する。その際、USBメモリに入っているデータはすべて消去されるので、あらかじめ中身を確認し、必要なものはバックアップしておこう。筆者はもしもの時にWindows 10に戻せるよう、Windowsのシステムイメージを作成しておいた。

あとはしばらく待てば、ファイルのコピーが終わるはずだ。下段の緑色のバーが進んで「準備完了」と表示されたら、作業は完了だ。「準備完了」という文字を見て、もう1回「スタート」を押すと、同じコピー作業を最初からやり直しになるので注意。

次はUSBメモリを「VAIO P」に挿入し、電源を入れつつF11キーを連打する。これでUSBから起動する。インストールのメニューはWindowsとは全然違うので戸惑ってしまったが、まずはF2キーで言語を日本語に変更し、メニュー最上段の「MX-23.6 386(April 13, 2025)」を選択。これでUSBメモリから「MX Linux」が起動する。

しばらく待つと「MX Linux」のGUIが展開され、「MX ウェルカム」というウィンドウが自動で立ち上がる。この際上段に「MX Linuxをインストール」という項目があるのでクリックする。インストールメディアの確認が始まるのでしばらく待つ。

インストーラが起動し、利用規約が表示されたら、キーボード設定を行なう。キーボードは日本語と英語の2つが選ばれているので、「キーボードの設定を変更」をクリックし、「us English(US)」を選択した後、「-」ボタンをクリックすると、日本語キーボードのみを残せる。これが済んだら「次へ」をクリック。

「インストールタイプの選択」では、今回は「ディスク全体を利用して通常のインストール」を選んだ。既存のディスク領域をすべて使用してクリーンインストールすることになる。また「ハイバネーションサポートの有効化」は必要に応じてチェックする。

次に進むと、「インストールの確認」の画面となる。「開始」をクリックすれば、インストールが開始される。

インストール作業中にも設定作業が続く。コンピューター名やドメイン、ワークグループなどを必要に応じて設定する。

続いて言語や時刻の設定。これも必要に応じて変更してもいいが、そのまま進んでも問題はない。

次はユーザーアカウントの設定。今回は個人で使用するものなので、Rootアカウントは使用せず、既定のユーザーのみ作成する。ユーザー名とパスワードを入力する。

作業はこれで終了。あとはインストールが終わるのを待つだけだ。もとが2GB少々のファイルならすぐ終わるかと思ったが、「VAIO P」では10分以上はかかったと思う。

インストールが完了したら、「完了」ボタンをクリック。PCが再起動し、PCのSSDから「MX Linux」が起動する。

さきほど設定したユーザー名を選び、パスワードを入力してログインする。

「MX ウェルカム」のウィンドウが表示されれば、「MX Linux」を使用できる状態だ。インストール作業で特に問題は起こらず、とてもスムーズに「MX Linux」の環境を整えられた。

「VAIO P」にインストールされた「MX Linux」を使ってみた。左側にタスクバーがあるのはWindowsと異なるが、基本的なUIはそう大きくは変わらない。アイコンの上にマウスカーソルを持っていくと説明が出るので、それぞれの項目が何かもすぐ分かる。

Windows 10環境に比べて動作が劇的に軽くなったかというと、それほどでもない。何かを実行してから反応するまでには若干のタイムラグがある。たとえばWebブラウザで弊誌を表示する際には、Webブラウザの「Firefox」が開くまでに数秒かかり、弊誌のトップページが広告を含めて完全に開くまでには1分程度かかる。それでもWindows 10と比べれば、全体的にいくぶん改善はしている。

Windows 10で使えなくなった機能の1つであるディスプレイの明るさ調整は、「MX Linux」環境では普通にできてしまった。Fn+F5/F6キーのショートカットによる明るさ調整もしっかり機能した。なぜWindows 10ではできなかったのかと憤る。

初めてのLinux GUI環境だったが、Alt+F4でウィンドウを閉じられるし、Windowsの時と使用感はそれほど大きくは変わらない。もちろんまったく同じではないが、やりたいことはちょっと調べれば対応できる。そもそも、テキスト入力ができさえすればいいのだから、多くは求めていない。

使い慣れたWindowsの方が良いとは思うのだが、来年10月以降もセキュリティ的に問題を抱えたまま使い続けるわけにはいかない。ほとんど選択肢がない中で選んだ「MX Linux」だったが、「VAIO P」での動作も軽くて安定している。延命作戦としては大成功といっていいだろう。

「MX Linux」は、32bit PCで取れる最良の選択肢の1つであることは確かだ。こんな作業を必要とするPCを使い続けている方は稀だとは思うが、Linuxを触ってみるという体験としても面白いので試す価値はあると思う。もちろん64bit版もあるので、古いPCの再活用などでお気軽にお試しいただきたい。