“彗星の巣”である「太陽系外彗星帯」の知られざる74の姿

太陽系の第8惑星である海王星の外側の領域には、氷と岩石を主成分とする数十万の小天体がドーナツ状に密集する領域が広がっている。この領域を「カイパーベルト」と呼ぶ。準惑星に区分される冥王星なども、このカイパーベルトに属している。

ところで、太陽系以外の恒星系にも、このようなカイパーベルトによく似た領域が存在することをご存知だろうか。このような領域は“彗星の巣”であることから、「太陽系外彗星帯」と呼ばれている。

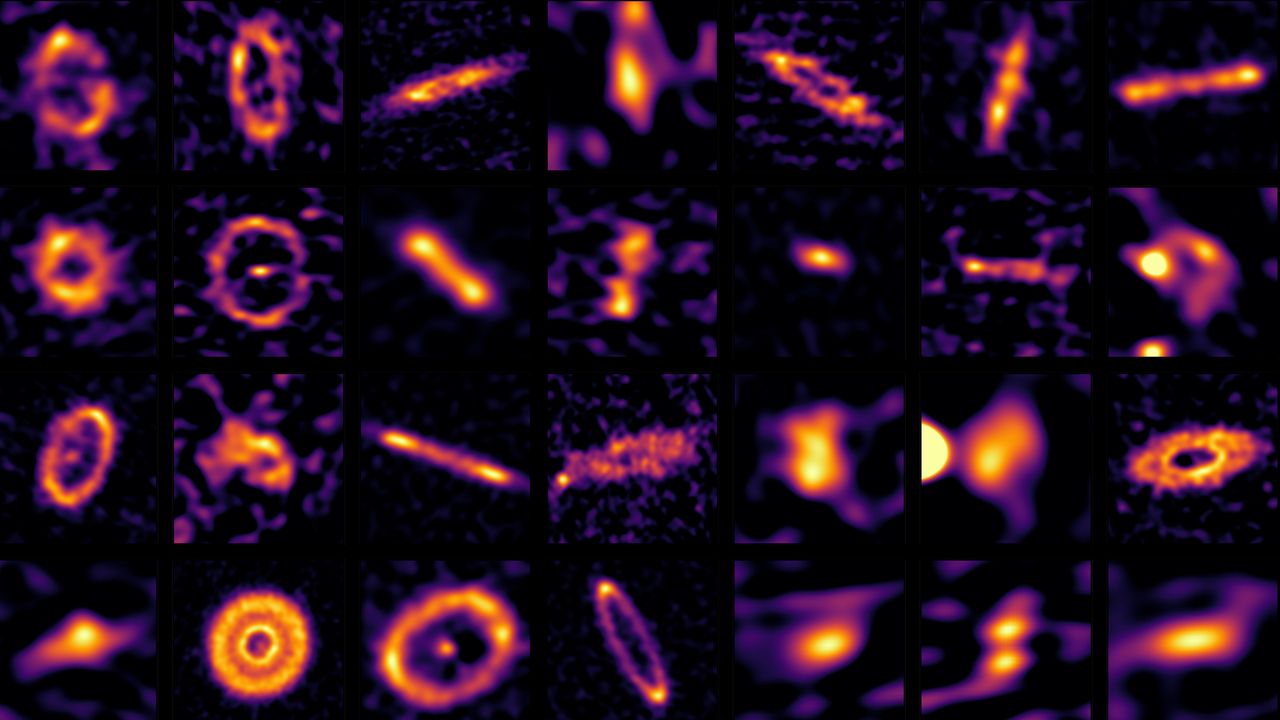

このような太陽系外彗星帯について、このほど合計74個の太陽系外彗星帯を撮影した画像が公開された。アイルランドにあるダブリン大学などの研究チームが、日本の国立天文台やヨーロッパ南天天文台(ESO)が運営するチリ北部のアルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計=ALMA)などの観測データを使って実施した研究結果だ。

この太陽系外彗星帯について、米航空宇宙局(NASA)の太陽系外縁天体探査機「ニュー・ホライズンズ」が撮影した画像などを交えながら解説していこう。

カイパーベルトを探査する米航空宇宙局(NASA)の太陽系外縁天体探査機「ニュー・ホライズンズ」のイラスト。ニュー・ホライズンズは冥王星などの太陽系外縁天体の探査を目的として2006年1月に打ち上げられ、15年7月に冥王星を、19年1月に太陽系外縁天体「アロコス(別名は2014 MU69、旧称ウルティマ・トゥーレ)」を探査した。太陽系外縁天体の探査に成功したのは、これが人類初となる。

カイパーベルトとは?

海王星の外側には、氷と岩石を主成分とする数十万の小天体が密集する領域が広がっている。この太陽から30~50AU(天文単位。1AUは約1億5,000万km)ほどの距離にドーナツ状に広がった領域が「カイパーベルト」だ。なお、1AUは太陽から地球までの平均距離を意味する。

カイパーベルト全体のイラスト。いちばん外側にドーナツ状に広がっているのがカイパーベルトだ。

太陽系が誕生する以前、太陽の周りにはガスとちりからなる円盤が存在していた。この円盤を「原始太陽系円盤」と呼ぶ。

やがて、ちり同士が衝突・合体を繰り返して直径数キロメートルほどの微惑星が形成され、さらにこれらの微惑星同士が衝突・合体を繰り返して原始惑星になり、さらには惑星へと成長していった。

恒星系が形成される以前に恒星の周りに形成される円盤を「原始惑星系円盤」と呼ぶ。なかでも太陽系が形成される以前に太陽の周りに形成された円盤は、「原始太陽系円盤」と呼ばれている。この動画は全天の画像からアルマ望遠鏡が観測した「おうし座HL星」へとズームアップしていくもの。おうし座HL星の周りには原始惑星系円盤が存在している。

ところが巨大な惑星が存在すると、その引力によってこのような惑星形成の過程が妨げられることがある。カイパーベルトの小天体は、海王星によって惑星になることを妨げられた微惑星の名残であると考えられている。

2006年に惑星から準惑星に格下げされた冥王星も、このようなカイパーベルトに属する太陽系外縁天体のひとつだ。冥王星は2015年7月にニュー・ホライズンズによって探査されている。

2015年7月にニュー・ホライズンズが撮影した冥王星の画像。冥王星の直径は2,377kmほどで、地球のおよそ5分の1の大きさしかない。しかも、直径3,470kmほどの月よりも小さい。特徴的なハート型の地形は、冥王星の発見者であるクライド・トンボーにちなんで「トンボー地域」と呼ばれている。その西側の半分(向かって左側)は「スプートニク平原」と呼ばれ、窒素の氷などに覆われた広大な低地だ。東側の半分(向かって右側)は窒素の氷に覆われた高地になっている。このトンボー地域は赤道付近に存在していることから、冥王星の厚い氷殻の下には内部海が存在する可能性があると指摘されている。

公転周期が200年以内の短周期彗星、例えばハレー彗星などの起源はカイパーベルトにあると考えられている。カイパーベルトに属する小天体が、惑星の引力など何らかの原因によって軌道が変えられることで、彗星になるという。カイパーベルトは、いわば“彗星の巣”なのだ。

2019年1月にニュー・ホライズンズが撮影した太陽系外縁天体「アロコス(別名は2014 MU69、旧称ウルティマ・トゥーレ)」の画像。大きさは36kmほどで、ふたつの微惑星が穏やかに合体してこのような形になったと考えられている。

公開された74個の太陽系外彗星帯の画像

このようなカイパーベルトによく似た領域は、実は太陽系以外の恒星系にも存在することが確認されている。通常、このような領域も同様に“彗星の巣”であることから、太陽系外彗星帯と呼ばれる。

ただし、この太陽系外彗星帯を観測して画像化することは難しい。太陽系外彗星帯は規模としては大きいものの、主星から遠く離れていることで属している小天体の温度が非常に低い。このため波長が長い光しか出さず、ほとんどの望遠鏡では観測することが難しいからだ。例えば太陽系のカイパーベルトでは、属している小天体の温度はマイナス250~マイナス150℃ほどしかない。

そこで研究チームは、極低温の天体が出す波長が長い光を観測可能な数少ない望遠鏡のひとつであるアルマ望遠鏡を使って、観測を実施した。

天の川銀河とアルマ望遠鏡。アルマ望遠鏡は光の波としての性質を利用して光を合成することで、口径12mのパラボラアンテナ54台と口径7mのパラボラアンテナ12台の計66台をひとつの巨大な電波望遠鏡として機能させることができる。波長が長い光である電波で観測することで、極低温の天体の観測が可能だ。

こうして研究チームは、太陽系から500光年以内にある恒星系の観測を実施し、太陽系外彗星帯74個を画像化した。太陽系外彗星帯のあらゆる形、サイズ、年齢を網羅しているという。

研究チームが発表した太陽系外彗星帯74個の画像。研究チームによると、太陽系外彗星帯のあらゆる形、サイズ、年齢を網羅しているという。

この観測を通じて研究チームは、太陽系外彗星帯にいくつかの傾向があることを発見した。

理論的には、主星に近くて小さい太陽系外彗星帯のほうが温度が高く、明るく輝いているので本来なら発見されやすい。しかし、このような小さな太陽系外彗星帯は珍しく、予想に反して主星から遠く離れた大きな太陽系外彗星帯のほうが多く見つかったという。

その理由について研究チームは、そもそもほとんどの太陽系外彗星帯は主星から遠く離れた位置に形成されるか、あるいは小さな太陽系外彗星帯は規模が小さいことで実際には発見されにくいからではないかとしている。

また、太陽系外彗星帯は多くの恒星系で予想よりも大きく広がっていることもわかった。研究チームはこれを「オニオンリング」というより、むしろ「ドーナツ」であると表現している。

その理由についてはまだよくわかっていないが、ひとつの可能性としては、太陽系外彗星帯は時間の経過とともに大きく広がっていく可能性が挙げられている。ただし、今回の研究結果からは、必ずしも古い太陽系外彗星帯がより大きく広がっているとは言えないという。

研究チームは、これから登場する未来の望遠鏡によって、太陽系外彗星帯内部の細かな構造、例えばリングや隙間、さらには冥王星のような準惑星などが発見される可能性があるとして期待を膨らませている。

2015年7月にニュー・ホライズンズが冥王星を離れる際に撮影した画像。青いもやは冥王星の大気に含まれるメタンなどに太陽光線が作用することでつくられた光化学スモッグだという。思わず息をのむような美しさだ。

(Edited by Daisuke Takimoto)

※『WIRED』による宇宙の関連記事はこちら。彗星の関連記事はこちら。

Related Articles

雑誌『WIRED』日本版 VOL.55「THE WIRED WORLD IN 2025」 発売中!

『WIRED』の「THE WIRED WORLD IN 20XX」シリーズは、未来の可能性を拡張するアイデアやイノベーションのエッセンスが凝縮された毎年恒例の大好評企画だ。ユヴァル・ノア・ハラリやオードリー・タン、安野貴博、九段理江をはじめとする40名以上のビジョナリーが、テクノロジーやビジネス、カルチャーなど全10分野において、2025年を見通す最重要キーワードを掲げている。本特集は、未来を実装する者たちにとって必携の手引きとなるだろう。 詳細はこちら。