10兆×1兆年かかる計算を4日で、NTTとOptQCが描く「光量子コンピューター」が実現する世界

NTTとOptQCは、光量子コンピューターの実現に向けて連携協定を結んだ。2030年までに100万量子ビット数の実現を目指す。

NTTの光通信技術とOptQCの光量子コンピューター技術をかけあわせて、拡張性のある信頼性が高い量子コンピューターの実現を目指す。現在、量子コンピューターの量子ビット数は数百~数千。両社は、2027年までに国内トップとなる1万量子ビット、2030年までに世界トップとなる100万量子ビットの実現を目指す。

100万量子ビットを達成できれば、従来型のコンピューターで10兆×1兆年かかる、空気中の窒素から肥料を低エネルギーで生成するための計算が4日で完了する。1億量子ビットを達成できれば、無限に近い年数がかかる地球人口80億人に対して新薬をパーソナライズする計算が、12日間に短縮できる。

量子コンピューターは低温下での作動を前提としていることが多いが、NTTとOptQCの仕組みでは、常温で動作することが特徴。冷却装置や消費電力の高い制御装置が必要なく、一般的なパソコンと同程度の電力消費で動作する。

OptQC 代表取締役CEOの高瀬寛氏は「社会実装を狙うのが今回の協定の意義」と説明。100万量子ビットのラック型光量子コンピューターの開発も進める。連携は5年間に渡るもので、初年度は技術検討の着手などを進め、2年目には開発環境を構築、3年目にはユースケースの検証を実施する。

NTTが量子コンピューターの実用化に挑む背景には、現在のコンピューター(古典計算機)の性能の限界が見えてきたという実情がある。

現在普及しているコンピューターでは、多数の可能性を検証する必要がある計算では、扱える問題の複雑さに限界がある。NTT代表取締役社長の島田明氏は、迷路にたとえて「脱出ルートを一つひとつ探して出口を見つけるまで続けるのが、従来のコンピューター、全ての脱出ルートを同時に探索して、出口につながる道のみを残すのが量子コンピューター」と説明する。

量子コンピューターには「超電導方式」や「中性原子方式」「イオントラップ方式」など複数の仕組みがある。いずれも低温を保つための冷却装置や大規模な制御装置などが必要で、消費電力が高い。量子ビット数を増やそうとするとそれに応じた冷却装置の規模拡張も必要で、広大な空間が必要になり拡張性に課題があった。

NTTが主として研究を進めている「光量子方式」は常温・常圧で動作するため、ほかの方式に比べ、量子ビット数の拡大へのハードルが低い。同社では、特に光量子コンピューターが計算するために必要な「量子光源」と測定器で読み取り処理を行う「測定」に注目している。独自の技術を駆使して「光パラメトリック増幅器」を開発し、高品質な量子光の生成と高速な量子の観測ができるという。

NTTがこれまで培ってきた、光通信技術とも高い親和性を持つ。光量子コンピューターの部品構成は、光通信装置のそれとよく似ており、NTTの光源技術、波長変換技術、低損失なファイバー、高速な検出器、光増幅技術などをそのまま活用できるメリットがある。

ほかの方式は量子ビット数を拡張する際、空間多重方式をとることから、その分冷却装置が拡大してしまう。しかし、光量子方式の場合は時間的に連続的な量子もつれ状態を作ることで、空間を広げることなく性能を向上できる。さらに、時間多重を100GHzまで高速化して、光の特性を活かした波長多重方式も併用することで、さらに性能を高められる。

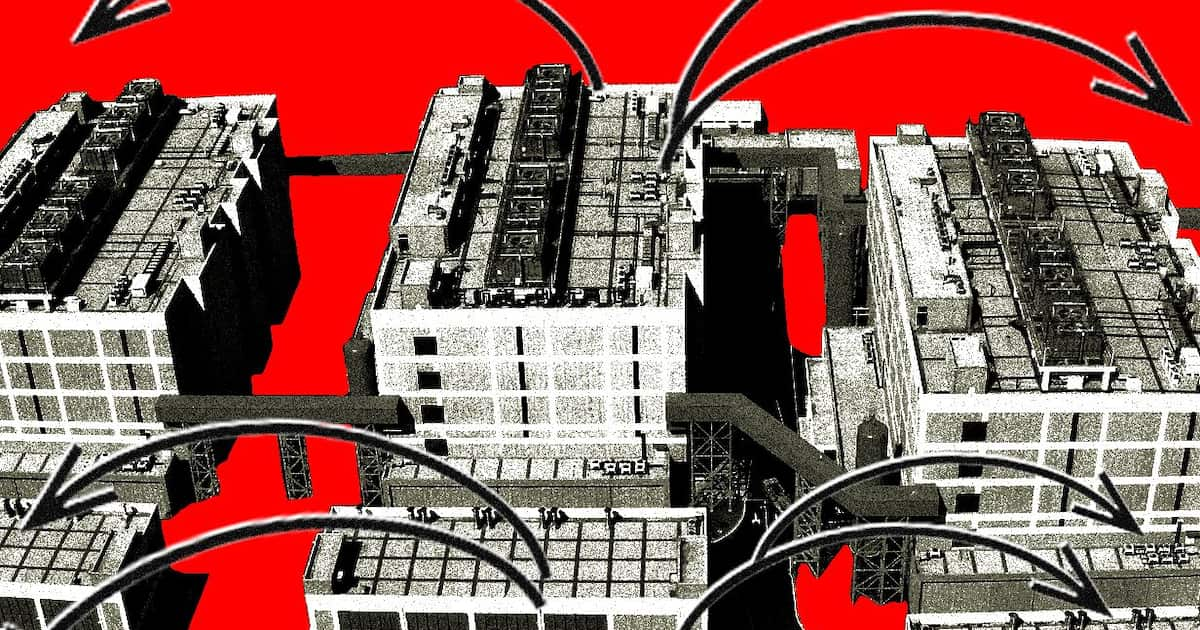

NTT執行役員研究企画部門長の木下真吾氏によると、将来的には量子コンピューターを単体で使うのではなく、IOWNで量子コンピューター間を量子通信で接続。世界規模の光量子通信ネットワークを実現することを目指す。

AIが爆発的な普及を見せている。ChatGPTは5日で100万ユーザー、2カ月で1億ユーザーの獲得に成功した。世界のAI市場規模は2030年におよそ270兆円に成長するという予測もある。

ユーザー規模が拡大するにつれて、AIの開発や運用に用いるコンピューターの規模の拡大も激しい。2020年、ChatGPTの「GPT-3」の運用には1万枚のGPUが用いられていた。ところが「GPT-4」ではそれが2万5000枚に、xAIの最新のコンピューターでは20万枚ほどのGPUが搭載されていると考えられている。

多数のGPUによる処理では、GPU間で大量のデータ通信が絶え間なく発生する。最新型ではBlu-ray72枚分のデータを1秒で転送できる性能があるという。しかし、こうした性能向上の陰で問題になっているのが、コンピューターの電力消費だ。

電気通信は、伝送距離が伸びれば伸びるほど、消費電力が増加する。一方で、光通信の場合は伝送距離が伸びても、消費電力にはほとんど変化がなくコンピューターの電力消費問題を解決できる可能性を持つ。

NTTが進める光通信の技術こそ「IOWN」で、すでに「IOWN 1.0」として中継装置やデータセンター間などを接続する「APN 1.0」を商用化している。しかし、データが大容量化するに従い、コンピューター内部の短い伝送路であっても通信に必要な電力量は増大しており、IOWNのような光通信技術が求められている。

2028年ごろに商用化が見込まれる「IOWN 3.0」では、パッケージ間を光で接続する。パッケージから直接光で伝送することで、消費電力を低減する。これまでの光デバイスの構造を根本から見直し、パッケージに直付けできる小型化の実現を目指す。2032年ごろを目途に実現を目指す「IOWN 4.0」では、パッケージ内部も光化して電力効率を現行の1/100とすることを掲げる。

NTTは、「IOWN」と「光量子コンピューター」の2つの光の技術で社会課題解決を図る。島田氏は「光の技術でエネルギー・従来の計算処理の限界を打ち破りコンピューティングを革新する」と熱意を示す。さらに「AI時代を支えるインフラだけではなく、量子時代のコンピューティングの革新を通じて、サステナブルな未来への実現に貢献する」と語った。