TSMCに勝てる、光技術の「隠し玉」 NTT副社長明かす

- 記事を印刷する

- メールで送る

- リンクをコピーする

- note

- X(旧Twitter)

- はてなブックマーク

- Bluesky

NTTが総力を挙げて世界展開を進める次世代情報通信基盤「IOWN(アイオン)」。エネルギー効率に優れた光技術を、ネットワークからサーバー、最終的にはスマートフォンのようなデバイスにまで活用し、世界の情報通信基盤を根こそぎ変えていこうという壮大な構想だ。

IOWNの鍵を握るのが「光電融合デバイス」と呼ばれる部品である。光信号と電気信号を変換する部品であり、このデバイスを活用することで微細化が難しい部分において、直前で光信号から電気信号に変換し、光技術の省エネルギーの利点を徐々に広げていけるようになる。

世の中に存在するあらゆる情報通信機器を一気に光信号に変えていくことは難しい。微細化技術が進む電子回路と比べて、光技術を用いたデバイスはまだまだ相対的にサイズが大きいからだ。IOWNでは、光電融合デバイスの小型化に伴って、サーバーのボード間からチップ間、最終的にはチップ内へと段階的に光技術を浸透させていく計画を示す。それぞれIOWN2.0、3.0、4.0と名付け、最終的には現在と比べて100倍のエネルギー効率実現を目指している。

もっともエネルギー効率に優れた光技術に着目しているのはNTTだけではない。ここに来て、台湾積体電路製造(TSMC)や米IBMといった企業も、光電融合デバイスの開発を進めている。NTTはこうしたプレーヤーに勝てるのか。

「実はこれまであまり明かせなかった強みをNTTは持っている。それがメンブレンと呼ばれる技術だ。かなりの知財・特許を押さえている。同じことは他社ではできないだろう」

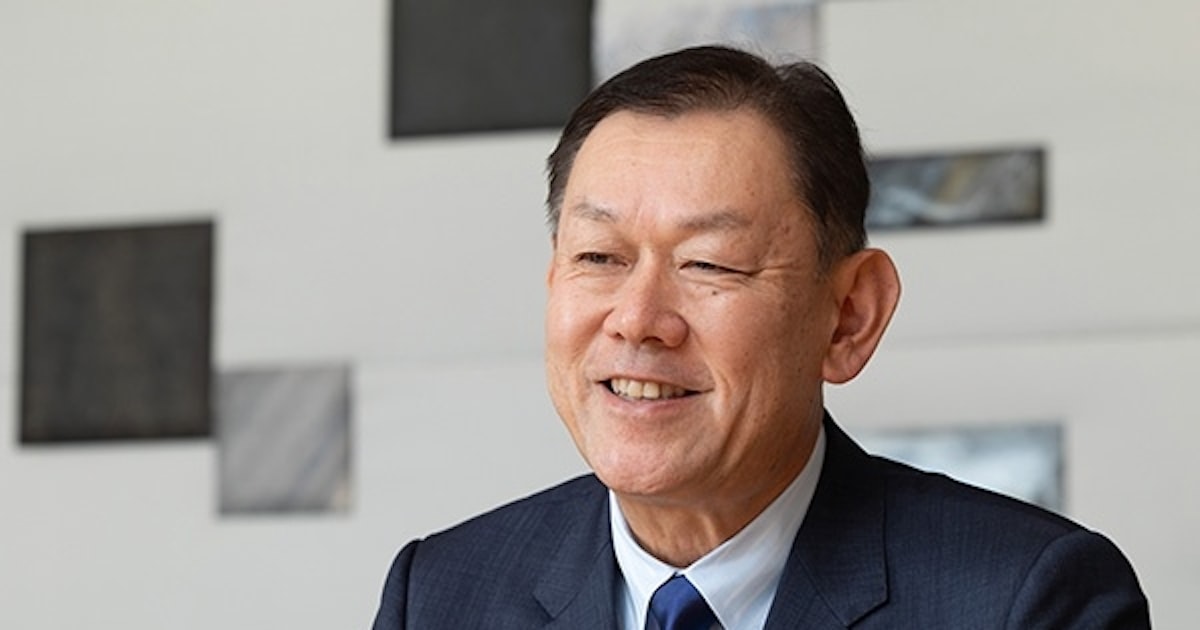

IOWNの生みの親の1人であるNTT副社長の川添雄彦氏はこう胸を張る。

メンブレンとは、光電融合デバイスを極力薄く製造するためにNTTが開発した独自技術である。

現在の光電融合デバイスは、大量生産に向くシリコン素材上に、光回路などを組み上げる「シリコンフォトニクス」によって製造する。川添氏は、2025年度の実用化を目指すIOWN2.0世代、サーバーのボード間接続を実現する光電融合デバイスについては、このシリコンフォトニクスで製造すると話す。

たださらに小型化した28年度の実用化を目指すIOWN3.0の世代では、シリコンフォトニクスの次の製造技術が求められるという。それがリン化インジウム(InP)など化合物半導体上に組成する光電融合デバイスだ。

従来の化合物半導体の製造方法は、縦方向に組成を変えながら積み上げていく方式が一般的だった。ただこのアプローチでは、光技術を使った回路がどうしても大きくなってしまう。「縦に積み上げるアプローチでは、なかなか低消費電力の光電融合デバイスを実現できず、光技術を活用する意味が見いだせなかった」と川添氏は続ける。

そこでNTTが独自に開発した製造技術がメンブレンである。化合物半導体において、縦に積層するのではなく平たんに作成する方式を独自に考案した。厚さは0.3マイクロメートル(マイクロは100万分の1)と従来の10分の1程度まで薄くできるようになったという。「このメンブレンの技術を使うことで初めて、100倍の電力効率実現が見えてきた」と川添氏は語る。

NTTは10年ごろからメンブレン技術の研究開発を進め、現在、100件近い特許を申請。その半分近くが成立しているという。「NTTにしかない知財や技術を強みにして、設計やアーキテクチャーなど、光技術のバリューチェーンにおいて大きな役割を果たしていける」と川添氏は力を込める。

実はNTTは、これまでメンブレンの強みを持っていることを、外部に積極的に明らかにしてこなかった。これは23年から24年にかけて通信業界を騒がせたNTT法が影響している。

24年4月に改正される前のNTT法では、NTTに対し「研究の推進及び成果の普及」という責務を課していた。他社から要望があれば、NTTは原則として適正な対価を前提に研究成果を開示しなければならなかった。

「メンブレンのような技術をIOWNにひも付けて説明すると、どうしても個別の技術だけを開示してほしいという要望が発生する。そのためIOWNとの関係性を説明できていなかった」と川添氏は明かす。

研究成果の開示義務は、NTTが持つ強みを毀損することに加えて、日本の国際競争力向上にも寄与しない。NTTはもちろん、KDDIなど競合する事業者も時代に即していないと指摘し、24年4月の改正NTT法の成立・施行によって撤廃された。晴れてNTTは、普通の企業と同じように、知財や特許の強みを生かした技術戦略を推進できるようになったわけだ。

NTTは、光電融合デバイスの開発・製造・販売を担う子会社、NTTイノベーティブデバイス(横浜市)も立ち上げている。川添氏は「自ら実証して製品化を進める他、将来的にはライセンス提供なども考えている」と話す。メンブレンの強みも生かし、光電融合デバイスのバリューチェーンの中で鍵を握るポジションを占めていきたい考えを示す。

(日経ビジネスLIVE編集長 堀越功)

[日経ビジネス電子版 2024年12月26日付の記事を再構成]

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。

詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/- 記事を印刷する

- メールで送る

- リンクをコピーする

- note

- X(旧Twitter)

- はてなブックマーク

- Bluesky

こちらもおすすめ(自動検索)

操作を実行できませんでした。時間を空けて再度お試しください。

権限不足のため、フォローできません

日本経済新聞の編集者が選んだ押さえておきたい「ニュース5本」をお届けします。(週5回配信)

ご登録いただいたメールアドレス宛てにニュースレターの配信と日経電子版のキャンペーン情報などをお送りします(登録後の配信解除も可能です)。これらメール配信の目的に限りメールアドレスを利用します。日経IDなどその他のサービスに自動で登録されることはありません。

入力いただいたメールアドレスにメールを送付しました。メールのリンクをクリックすると記事全文をお読みいただけます。

ニュースレターの登録に失敗しました。ご覧頂いている記事は、対象外になっています。

入力いただきましたメールアドレスは既に登録済みとなっております。ニュースレターの配信をお待ち下さい。