ポケモンを“生き物”として見つめ直すーー『ポケモン生態図鑑』が描く、フィクションと自然科学の交差点

「もしもポケットモンスターが現実に存在していたら?」という妄想が、ここまで緻密に形になるとは——。

1996年に誕生した『ポケットモンスター 赤・緑』以降、「ポケットモンスター」(以下、ポケモン)は国内だけでなく、今や国際的な人気キャラクターとして親しまれている。

その30年近い歴史の中で登場してきた「ポケモン図鑑」(ゲーム中に登場するアイテム)のテキストは、シリーズ累計7500件以上にも及ぶというのだから驚きだ。

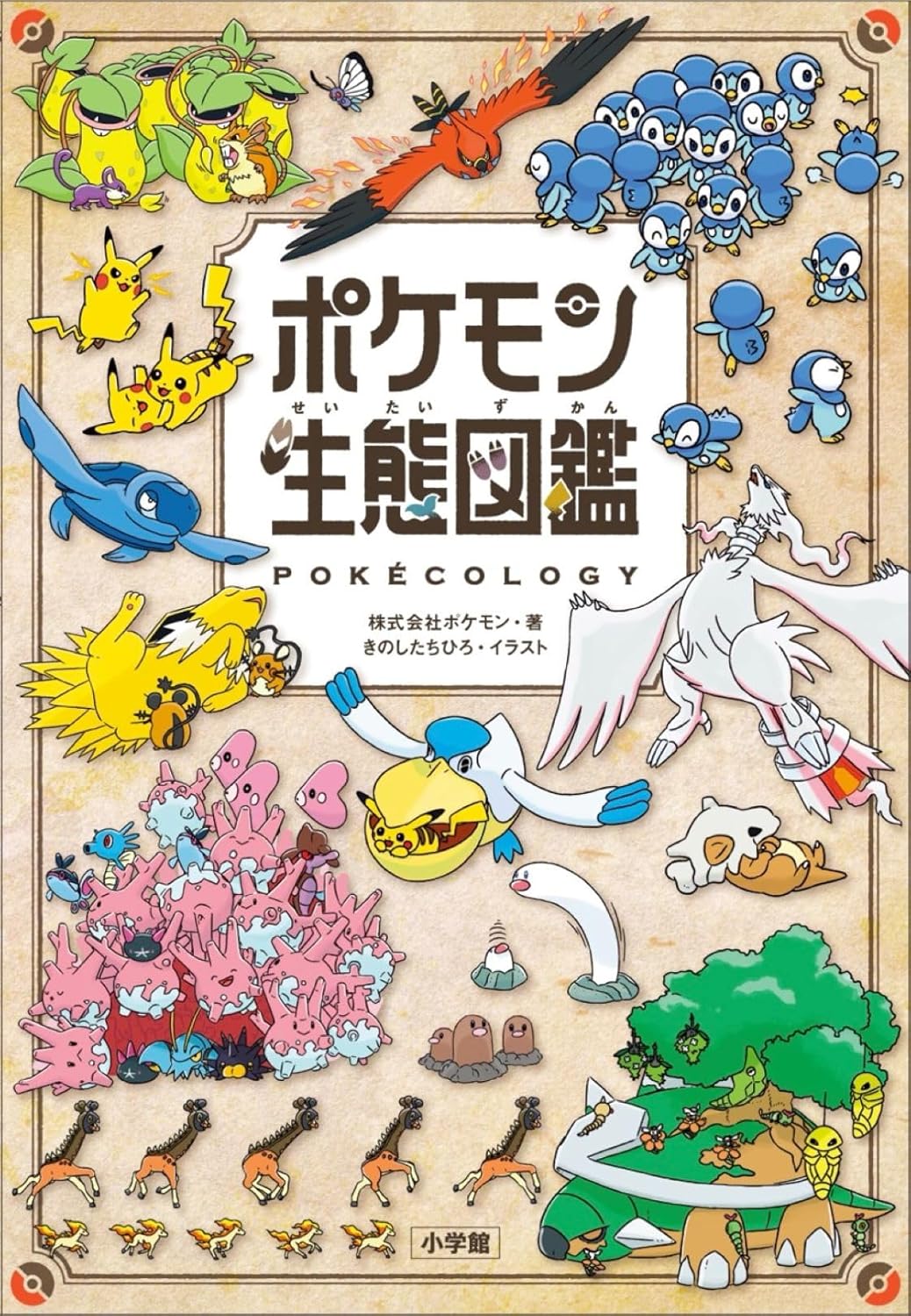

そんなポケモン図鑑のテキストを見つめ直し、新規イラストと共に読み物として再構成したのが、『ポケモン生態図鑑』(小学館)である。

本書の真価は、空想を形にしたことだけではない。ポケモンを通して”世界を観察する目”を育てる、教育的な1冊と言えるだろう。

ポケモン×生物学が斬新に映える知的ファンタジー

過去のゲーム作品で収録されたポケモン図鑑のデータをもとに、最新の行動生態学・動物行動学の知見も取り入れた『ポケモン生態図鑑』。本書は、各作品ごとのポケモン図鑑に見られる記述の差異や特徴を丁寧に分析している。

例えばシリーズ最初期から登場している「ピカチュウ」は、頬袋に電気を溜める特性が解説されており、TVアニメでの活躍も有名な「ニャース」もまた、生息する地方によって姿が変わる点にスポットライトが当てられている。加えてゲーム内でのモーションや戦闘演出など、”プレイヤーが目で確認できる行動”も観察対象に含めることで、ポケモンたちをよりリアルな生き物として描いている点も特筆すべきポイントだ。

続けて本書は、他のポケモンや自然環境との関係性——たとえば共存・捕食・縄張り等に注目し、生態系の中でどのような役割を担っているのかを探る。そして最後に、特定のポケモンを取り上げ、その個体をさまざまな観点から掘り下げていくことで、より立体的な理解へとつなげている。

このような構成によって、読者はポケモン同士の比較や、生態系全体のつながりを意識しながら読み進めることができる。図解やレイアウトも巧みに設計されており、子どもにも直感的に理解しやすく、大人にとっては思わぬ発見や知的刺激をもたらす仕掛けとなっている。

こうした記述を監修したのは、東京大学大学院で博士号を取得し、現在は株式会社ポケモンに勤めている米原善成氏。ページをめくるたび、ポケモン世界を“もうひとつの自然界”としてとらえる想像力が自然と刺激される。

描き下ろしイラストがもたらすポケモンのリアリティー

本書の300点を超える描き下ろしイラストは、米原氏と同じく博士号を取得し、イラストレーターとして活動中のきのしたちひろ氏によるもの。ゲームやアニメのビジュアルとは異なり、収録イラストは“自然界に存在する動物”としてのリアリティが示されている。

なかにはこれまであまり見られなかったポケモン同士の「捕食を想像させるシーン」もあり、生態と行動がどのように連動しているのか、視覚的にも腑に落ちるよう描かれている。「この生き物はどんな生活を送っているのか?」。誰しも一度は抱く知的好奇心が、きのした氏によるイラストの力で呼び起こされることだろう。