太陽系の新たな天体「アンモナイト」、すばる望遠鏡が発見 今わかっているすべて

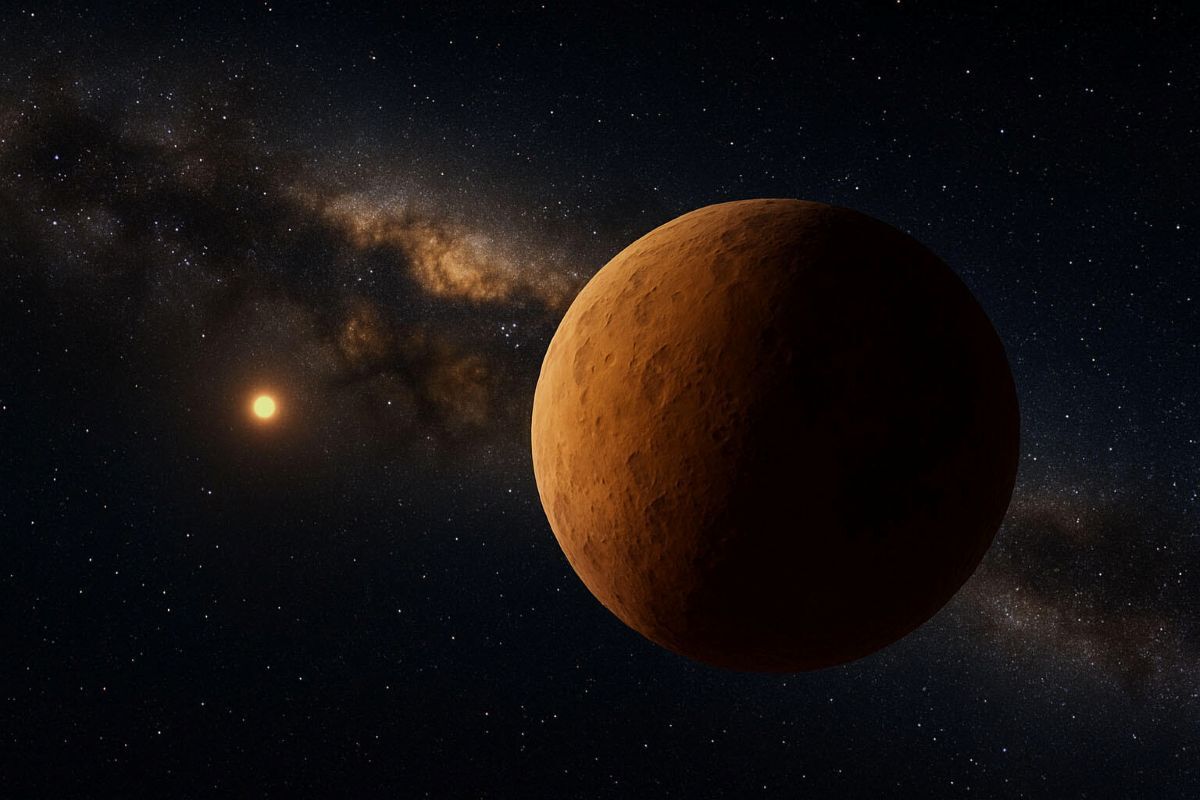

このほど太陽系に新しい天体が加わった。海王星や冥王星の軌道のさらに外側で見つかった新天体は、太陽系の歴史の再考を天文学者たちに迫っている。 【画像】すばる望遠鏡が撮影したアンモナイト新天体「アンモナイト」 このユニークな太陽系外縁天体には「2023 KQ14」という仮符号が付けられ、「アンモナイト」の愛称で呼ばれている。その発見は予想外であり、太陽系史に関するこれまでの認識を覆す可能性がある。 新天体アンモナイトについて、今わかっていることをまとめた。 ■惑星でも準惑星でもない アンモナイトは惑星ではない。また、冥王星やケレス、ハウメア、マケマケ、エリスといった準惑星の仲間でもない。「セドノイド」と呼ばれる小天体群に分類されている。これは、2003年に発見された準惑星候補の太陽系外縁天体セドナ(90377 Sedna)に類似した天体のグループだ。 セドナと同様に、アンモナイトは海王星の公転軌道よりも外側を、大きく偏心した楕円軌道で公転している。セドノイドとしては、セドナ、2012 VP113(愛称「バイデン」)、レレアークーホヌア(541132 Leleākūhonua)に続き、4番目に見つかった天体となる。 ■アンモナイト、大きさはどれくらい? 英科学誌ネイチャー・アストロノミーに2025年7月14日付で掲載された発見報告論文によると、天体表面が太陽光を反射する割合に基づいて想定されるアンモナイトの大きさは、直径220~380kmだという。太陽系外縁天体の中では比較的大きいほうだが、冥王星(直径約2377km)や地球(直径約1万2756km)に比べれば、はるかに小さい。

■どれくらい遠くにある? 天文学では、太陽と地球の間の平均距離を1天文単位(au)として天体間の距離を測定する。アンモナイトは太陽から71auの位置で発見された。これは海王星(30au)や冥王星(40au)の約2倍に相当する遠さだ。 ただし、アンモナイトの公転軌道は非常に偏った楕円形で、太陽から最も遠ざかる位置(遠日点)では432auにもなる。太陽を1周するには約4000年かかる。 アンモナイトを発見した探査プロジェクト「FOSSIL(Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy)」を率いる吉田二美博士(産業医科大学・千葉工業大学)は、「アンモナイトがいる領域は海王星の重力もほとんど影響しない遠方だ」と指摘。これは「アンモナイトが形成された太古の時代に、何か特異な出来事があったことを意味する」と述べている。 ■「第9惑星」仮説への影響は? アンモナイトの発見は、太陽系に9番目の未知の惑星「プラネット・ナイン」が存在する可能性を低下させるようだ。太陽系外縁部にはセドノイドを含む6つの小天体が奇妙に集まって分布している。いずれも非常に細長い楕円軌道を描いており、未知の惑星の重力の影響によって「群れ」をなしているのではないかと考えられている。 しかし、アンモナイトの軌道は他の3つのセドノイドと逆方向を向いており、軌道のクラスター構造が成立しない。したがって「第9惑星」仮説の理論に反する。 「現在の軌道が他の3つのセドノイドと一致していないことは、プラネット・ナイン仮説の可能性を低くしている」と、アンモナイトの軌道シミュレーションを行った国立天文台天文シミュレーションプロジェクト(CfCA)の黄宇坤(ホワン・ユウクン)研究員は説明している。「かつて太陽系に存在したものの、ある時点で太陽系外に放出された惑星が、アンモナイトと他のセドノイドの軌道が分離する原因になったのかもしれない」 第9惑星が存在する可能性はまだ残っているが、存在するとしたら、その軌道はこれまでの予測よりもさらに外側にあることになる。また、はるか昔に太陽系から放出され、過去の重力の影響だけが残っている「幽霊惑星」の可能性もある。そして、アンモナイトと他のセドノイドの軌道の違いについても説明できる必要がある。