マイナ保有率79.5%なのに…なぜ?690億円かけた『国勢調査』の調査員が家を回るのか?(神田敏晶)

KNNポール神田です。

5年に一度の『国勢調査』の締め切り(2025年10月8日水曜日)が迫ってきた…。この『国勢調査』は回答義務があり、『統計法』によって最大50万円の罰金が課せられている代物だ。今から105年前の1920年(大正9年)から開始され、5年ごとに実施されており、2025年は22回目の調査にあたる。しかし、1920年以来、統計法第61条で定められた50万円以下の罰金の起訴事例は、事実上ゼロに限りなく近い。あくまでも罰金は、回答義務の訴求要素に近いと思われる…であれば、時代は大きく変わり、インターネット全盛時代から、スマホ全盛時代、さらに『マイナンバーカード保有率79.5%時代』となった。…にもかかわず、国勢調査には約690億円の予算がかけておこなわれる。マイナンバーカードを利用して、国勢調査を行えば5年に一度と言わず、毎年だってもっと簡単に調査できるのではないだろうか?

5年も前のデータに基づいて日本全体が動いていることのほうが恐ろしく感じる。

■国勢調査は、2025年10月8日(水曜)が締め切り!

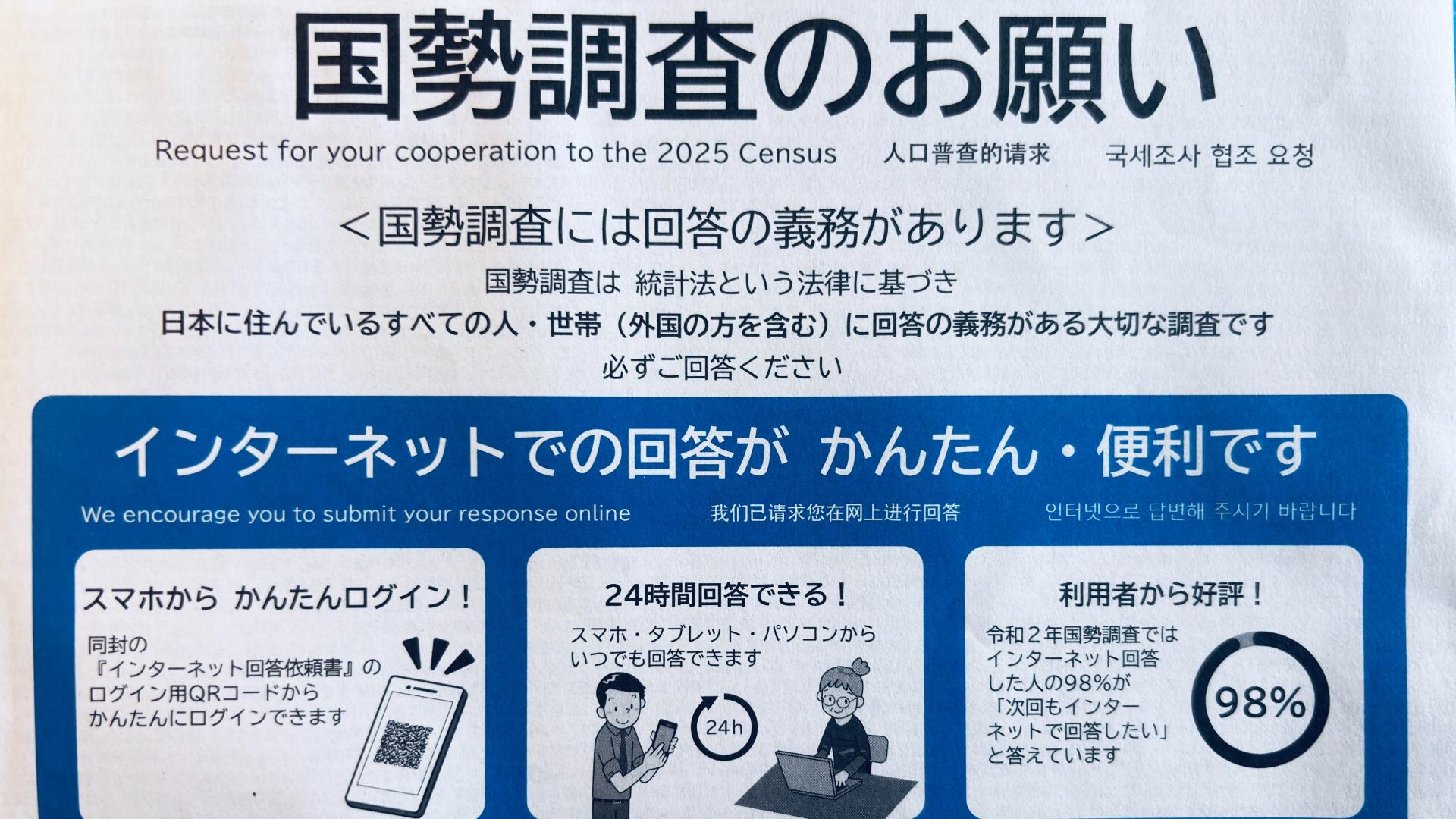

調査員が届けてくれた回答票にはマークシートや回答用の封筒やらいろいろ混入されているが、個別のIDが記された個別の『QRコード』があり、それをスマートフォンで読み取り、ログインして回答すれば約20分あれば簡単に回答ができる。

しかし、この20分間の消費時間は、『選挙』と同じく、国民の義務を果たした感がもっと感じられるように設計すべきかと感じる。国民の時間は『無料・無償』ではなく『義務』という限りは『ベネフィット』をもっと会得できるようにすべきではなだろうか?

■『国勢調査』でしかわからないこともたくさんある…

出典:総務省統計局https://www.kokusei2025.go.jp/about/

『国勢調査』には『住民基本台帳ベースのマイナンバー』では、得られない独特の価値がある。

1.実態に即した居住状況

2025年10月1日現在の居住地

2.産業別・職業別の就業者数

- 昼間人口と夜間人口の違い

- 従業地・通学地の詳細

- 世帯構成の実態

- 就業形態などの詳細な統計項目

- 外国人等の把握:

3.統計データの基礎データになる全数調査による高精度データhttps://www.e-stat.go.jp/

:標本調査では避けられない標本誤差がなく、地域を細かく区分した分析や詳細な産業・職業分類による統計が作成が可能となる。

■なぜ?マイナンバーをベースに調査をしない?1世帯800円の原価で約690億円のコスト!

今回の『国勢調査』で気になるのは自分専用のQRコードが発行されて読み込んで回答するところだ。これは、一軒一軒の対面で確認しながらの手渡しを行うことによって、確実に担保されるが、昼間に在宅し、インターフォンではなく対面で手渡しという、『詐欺リスク』が高すぎる案件としても警戒されるだろう。

令和7年(2025年)国勢調査の実施費用は、総額約1,073.7億円となっている 。このうち、国勢調査経費が946.6億円を占めており、残りは関連する事務経費などが含まれています。

訂正:令和7年国勢調査の実施:689.4億円https://www.soumu.go.jp/main_content/001002109.pdf出典:総務省 令和7年度予算の概要なによりも調査員が基本的に『ピンポーン』で配布するコストが、1調査区あたり約4万円、2調査区で約9万円、3調査区で約12万円、つまり報酬原価ベースで、『1調査区約50~70世帯)4万円程度(2020年度)』となっていたので、最大1世帯あたり800円の原価が発生していることとなる。

そして、調査票の印刷・配布、システム開発・運用、広報活動、集計・分析作業、事務局運営費などが含まれる。特に今回の2025年調査では、オンライン回答システムのQRコードの充実やデジタル化推進のためのIT関連費用も相当額が計上されている。予算の約690億円を、日本の世帯数5,570万世帯(2020年国勢調査実績)で割ると、一世帯あたりのコストは、1,238円かけて国勢調査していることとなる。

しかし、このようなデータも5年前のデータで分析していることとなっている、からDXを促進して、低コストで毎年、変化だけの差分を調査したほうがより正確なデータが驟雨週できるように考えられる。

国の統計関係歳出予算を調べてみると…

出典:総務省□各府省における統計調査計画等に係る令和7年度予算額は、表1のとおり、総計約1,037億円であり、令和6年度予算額(当初)と比較して約559億円の増(対前年度比216.9%)□国勢調査関連経費を除く合計 478億円

もちろん、マツケンサンバー!ならぬ、コクセイチョウサー!にも広報予算がかかる。

住民票ベースの『マイナンバー』の限界を超えるハイブリッド調査は?

『マイナンバー』はあくまでも『住民基本台帳(住民票)』に基づいているため、実際の居住実態を正確に反映できていない 。大学生の一人暮らしや単身赴任、外国人の短期滞在者などは住民票の届出場所と実際の居住地が異なる場合が多く、国勢調査が把握する「10月1日現在の実際の居住地」とは差が生まれる。

行政データと調査データのハイブリッド化が必須!

『マイナンバーカード』のあくまでも任意のオプションで、本籍やら、世帯関係、居住状態などを打ち込んでおけば、毎年調査せずとも実態はいつでも把握できる。極端にいえば、雇用統計同様、毎月でも国勢調査データを発表できるのである。それらで得られる企業などのビジネス機会は投資機運などは絶大だろう。また、引っ越しなども一度マイナンバーカードで手続きすると、それを照合してもらえれば、金融機関やライフラインなどはスムーズに転居処理ができるなどと利点が多いはずだ。自治体に出向かなくても、個々の機関がマイナンバーのAPI経由でアクセスすればよいだけだ。そう、そしてそれらは、強制ではなく任意にしておき、情報公開すればするほど、マイナポイントが溜まるような設計にすれば、いいのでは?

そこで実装すべき社会的アイデアを列挙してみると…

■提言:AI時代のDXによる国勢調査のあるべき姿!

1. APIエコノミー時代の逆行現象

マイナンバーカードには既に『公的個人認証』機能があり、デジタル庁が推進する『ガバメントクラウド』とAPI連携すれば、リアルタイムで正確な居住実態を把握できる。

『OAuth 2.0』や『SAML』などの認証プロトコルを活用すれば、プライバシーを保護しながら必要な統計データを収集できる。

2. ブロックチェーン技術の活用可能性

『分散型台帳技術(DLT)』を活用すれば、住民の移動履歴を改ざん不可能な形で記録でき、5年に1度ではなく、常時最新の人口動態を把握できます。エストニアの『X-Road』のような政府プラットフォームを参考にすべきだろう。

3. AI・機械学習による補完調査

住民基本台帳と実態の『ズレ』は、携帯電話の基地局データ、クレジットカードの利用履歴、SNSの位置情報などのビッグデータを『機械学習アルゴリズム』で分析すれば、高精度で推定可能です。プライバシー保護技術『差分プライバシー』を活用すれば、個人を特定せずに統計処理が可能。

4. デジタルIDの統合管理システム

シンガポールの『SingPass(シンパス)』やインドの『Aadhaar(アドハー)』のように、マイナンバーをベースとした統合デジタルIDシステムを構築すれば、以下が実現できる。

- ワンストップサービス:引っ越し手続きを一度行えば、自動的に全ての行政サービス、金融機関、ライフラインに反映

- リアルタイム人口統計:常時最新の居住実態を把握

- コスト削減:調査員人件費の大幅削減

5. スマートコントラクトによるインセンティブ設計 『イーサリアム』などのスマートコントラクト技術を活用し、個人情報の更新に応じて自動的にマイナポイントが付与される仕組みを構築。『ゲーミフィケーション』の要素を取り入れ、データ提供のモチベーションを向上させる。

セキュリティリスクとその対策

現在の対面調査は『ソーシャルエンジニアリング攻撃』の格好の標的調査員を装った詐欺リスクを技術的に解決する方法:

- デジタル認証システム:調査員のスマートフォンに『PKI(公開鍵基盤)』ベースのデジタル証明書を発行

- ゼロ知識証明:個人情報を開示せずに本人確認を行う暗号技術の活用

- 生体認証連携:マイナンバーカードの生体認証機能との連携

2030年:ハイブリッド型次世代『国勢調査システム』

2030年の次回調査に向けて、以下のような段階的移行を提案:

フェーズ1(2025-2027):マイナンバーカードの機能拡張

- 任意で詳細情報を登録できるオプション機能の追加

- API連携による自動データ更新機能の実装

フェーズ2(2027-2029):パイロットテストの実施

- 特定地域でのデジタル完全移行テスト

- AIによる補完調査の精度検証

フェーズ3(2030):ハイブリッド実施

- デジタル回答率80%以上を目標

- 残り20%に対してのみ従来型調査を実施

このような移行により、コスト削減、精度向上、リアルタイム性の確保が可能となり、真の『デジタル・ガバメント』実現への大きな一歩となるはずなのでは?新たな総理が誕生した時、まずは、国税の無駄を省き、論理的な意思決定で、合理化されたデジタル施策で税金の行方だけではなく、義務化された国民の時間を奪わない施策を講じてほしいと説に願いたい。

1961年神戸市生まれ。ワインのマーケティング業を経て、コンピュータ雑誌の出版とDTP普及に携わる。1995年よりビデオストリーミングによる個人放送「KandaNewsNetwork」を運営開始。世界全体を取材対象に駆け回る。ITに関わるSNS、経済、ファイナンスなども取材対象。早稲田大学大学院、関西大学総合情報学部、サイバー大学で非常勤講師を歴任、iU大学客員教授。著書に『YouTube革命』『Twiter革命』『Web3.0型社会』等。2020年よりクアラルンプールから沖縄県やんばるへ移住。メディア出演、コンサル、取材、執筆、書評の依頼などは070-5589-3604まで