歴史と “AI塗り絵” を区別できない学者の正体:渡邉英徳氏の場合

先月にご紹介した、作家の上田岳弘さんとの対談の最後に、ぼくはこんな話題を出している。

與那覇 戦後80年の今年、歴史はむしろ「ネガティブさとつきあう術」だということを、改めて感じました。

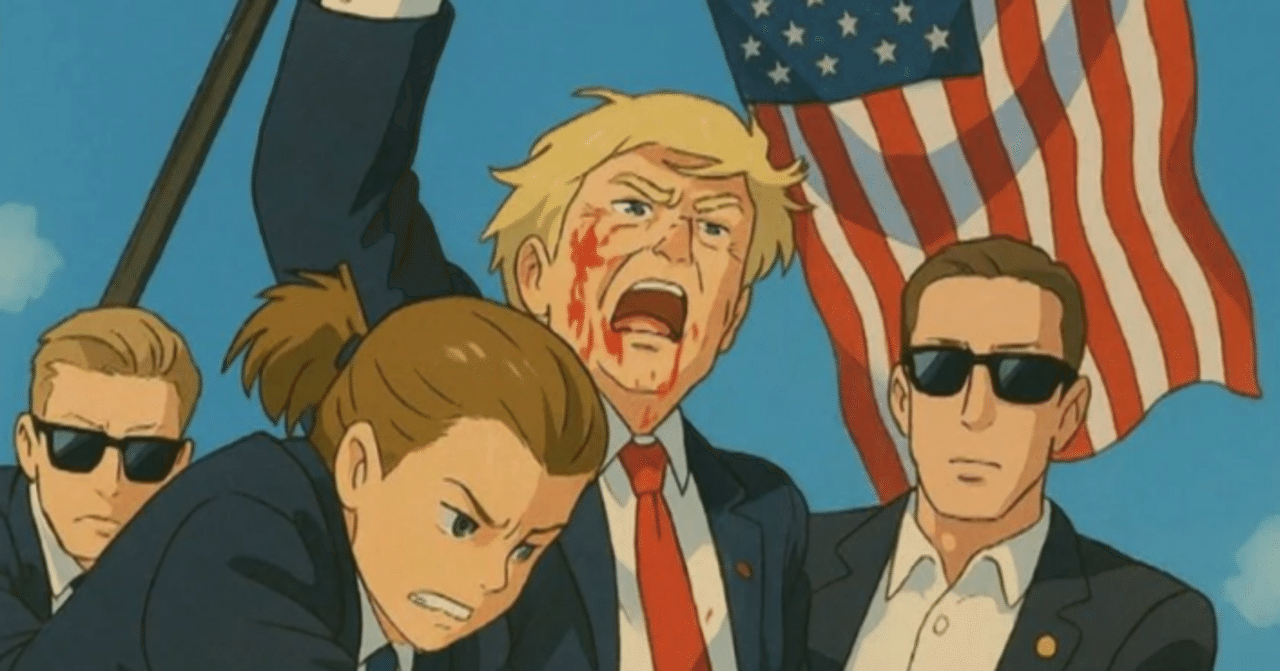

顔写真をAIでジブリ風のアニメキャラに加工するのが人気で、往年の報道写真さえ誰でも「ジブリ化」できちゃういま、歴史や過去を親しみやすいものにすることは、かつてなく容易です。

改行と強調を付与 (ヘッダーは今年3月のFNN)

ChatGPTに機能が実装されて “AIジブリ” が流行る前から、歴史上の写真の “AI塗り絵” は盛んだった。雑誌とかによく載るでしょ、戦前の写真なのにフルカラーで、小さく「色はAIで再現しました」って添えてあるやつ。

それを “悪い” とまで言えるかの判断には、慎重でありたい。ただし、新しい試みであるかのように “推す” 態度は、明白にまちがっていると思う。

まず、白黒に色を塗る試み自体は、別に新しくない。ぼくが趣味で映画を見始めたのは1995年ごろで、当時はまだVHSの時代だけど、その頃はモノクロの「往年の名画」の彩色版みたいなソフトが、よく出ていた。

こんな項目をよくぞ作ったなぁと感心したが、Wikipediaにも一覧がある。

で、当時から賛否両論と言うか、ほんとうに映画が好きな人ほど “否” の方が多かった。 出来映えの良し悪しもあるけど、当事者以外が後から勝手に色を塗ること自体が、「オリジナルへの冒涜では?」と批判されていた。

実際、例外的に「出来のいい着色版を買ったよ!」という人のブログを見ても、やっぱりパーフェクトにはならないらしい。

一時、白黒映画のカラーライズというのが流行ったことがありますが、やはり色彩に違和感を感じざるを得ませんでした。

しかし、この『史上最大の作戦』につきましては、相当、カネと時間をかけたようで、それまでのカラーライズ作品と比べると自然に近い彩色になっております。ただ、「カラー化のスペシャリスト・チーム」が「無限のパレットから選び出した何色かのカラーを割り振った」という割には、ちょっと荒が目立ちます。

2019.12.22(リンクを追加)

そもそも劇映画の場合、製作会社に残る資料から、ある程度は「何色の服をほんとうに着ていたか」を復元できる。それでもやっぱり、”勝手にカラー化” は失礼じゃね? とためらう感覚が、とりわけ20世紀の内にはあった。

そうした過去へのリスペクト(敬意)があってこそ、戦争責任を問うとか、失敗を語り継ぐみたいな営みもリアリティを持ちえた。歴史が生きている社会とは、そうやって維持されてきた。

ところがいま、「AIでなんでもできる」のブームに乗って、映画作品どころか現実の過去の写真に色を塗っちゃう試みを、”最先端の学問” みたいに囃す風潮がある。

もう誰も注目しないレキシガクなる分野では、”旬のトピック” であるAIに絡むレアなチャンスな上に、珍しさで売れたりしてビジネスメディアの声がかかればウッヒョー! なわけだ。こうまで来るとアテンション乞食である。

で、実際に話題になり、ベストセラー(2020年)も出たりしてるのだが…

『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』(光文社新書)

同書の(共)著者である渡邉英徳氏について、この夏に見落とせないニュースがあった。渡邉氏は東京大学教授(情報学環)で、日本新聞協会賞ほかの受賞も多数。履歴上は、決して無視できる「イロモノ」ではない。

が、今年の8月に報じられた彼の行いは、衝撃的なものだった。共同通信のリンクが切れているので、アーカイブからスクショを貼る。

教え子装いSNSで元同僚を中傷 東大教授に22万円賠償命令

これまたAI絡みの研究者を(少なくとも)名乗っていた、大澤昇平氏がTwitterで中国人差別を公言して解雇されたのは有名な事件で、擁護の余地はないだろう。しかし、だからといって①他人の発言を捏造し、②精神疾患への差別言説で中傷することが、許されるはずはない。

あくまで個人の意見論評だが、①仮に大澤氏の人格上の問題が “ファクト” だったとしても、②じゃあ「勝手にその被害者を名乗って叩いていいじゃん、事実なんだから」と考えるには、非常識なまでの論理の飛躍がある。

その飛躍はたぶん、AIで色を塗ったほうが「歴史を “リアル” に感じられて良いんじゃね? 売れるんじゃね?」な感性とも、表裏一体で、それをちやほやする歴史学者もいたわけだ――というのが、私の受けた印象だ。

ところで、なんでこんなマイナーな民事訴訟を、私が知ってるのか。もちろん理由がある。

2025.8.8(下線は引用者)

オープンレターズとの関係は投稿者の誤解で、検索ツールで確認するかぎり渡邉氏は署名者ではないが、業界で稀少な “AIに絡めて稼げる仲間” には甘々で行こう、なノリのレキシガクシャは山といるだろう(苦笑)。

なおこのページからは渡邉氏が、前に話題にしたROLESのメンバーであることもわかる。こちらは歴史学でなく社会科学の研究事業だが、やることが反社まがいのSNSゴロが複数紛れていると、運営する側も大変だと思う。

個人で行うのが原則の文系の研究を、国策で無理やり “巨大プロジェクト” に仕立てようとするから、そうした無理が出るのである。「選択と集中」の発想から来る、平成以来のそんな悪習は、この際なくしたらいい。

とはいえビジネスが絡むと、やめられないのは世の常だ。渡邉氏もROLESを経由してなのか、同プロジェクトで(人柄もよく)最も著名な小泉悠氏を、次の “AI塗り絵” のPRに引っ張り出している。そんな「歴史産業」がとうにもう、成立しているわけである(以下の記事は今年7月)。

……いつまで続けるんですかね、そういうの。

上田岳弘さんとの対談での、私の発言の結びは以下のとおり。いま必要なのは、アニメ化も彩色もできない目に見えない次元で、私たちと過去との結びつきを捉える、ホンモノの歴史の感覚を措いて他にない。

與那覇 でも、じゃあアウシュヴィッツや原爆投下後の広島・長崎の写真を「ジブリ風に加工して広めよう」と言われたら、多くの人は立ち止まると思う。それはやっちゃいけない、悲劇に遭った人の個別性を剥奪し、もてあそぶ行為だからという感覚がストップをかける。

その感覚を継承してゆくことが、AI時代における歴史の本当の意義だと感じます。

2025.10.17、5頁

参考記事:

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年11月17日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。