ある物理実験が教えてくれる、「役に立たない」科学に投資すべき理由

よくある話だ。政治家は、政府が資金を出している“くだらない科学プロジェクト”に文句をつけ、納税者の不満をあおる。そうしたくなる気持ちもわからないでもない。非常に高価な粒子加速器も、ペチュニアの色についての安価な実験も、金の無駄に思えるのだろう。

ビジネスの観点から見た場合、そう思うのも無理はない。とはいえ、仮に収支だけを重視したとしても、誰にも予測できない「波及効果」まで含めて考えれば、こうしたプロジェクトは結果的に大きな利益をもたらすことが多い(ペチュニアの話もぜひ読んでほしい! )。ここで、一見大したことのようには見えないが、実は驚くほど高い費用対効果を発揮した小さな実験を紹介しよう。

ジェームズ・クラーク・マクスウェルが、後に「マクスウェルの方程式」として知られる電磁気学の基礎となる一連の方程式を発表したのは1862年のことだ。 このころ、人類はようやく電池や電流の性質を研究し始めた。マクスウェルが提唱した4つの方程式の最初の2つは、静止した電荷の周囲に存在する電場と磁場を表している。

次の方程式は、ある興味深い現象を表している。磁石をコイルの中に出し入れすると、電流が生まれる。その様子がこちらだ。

この電流は、コイル内部に生じた電場によって発生している。つまり、磁場の変化が電場を生み出しているということだ。では、磁場はどうやって発生させるのだろう? 方法はふたつある。ひとつは、導線に電流を流すと磁場が発生する。これは導線を電池につなぎ、それを磁気コンパスの上に置くことで確認できる。これが電磁石の基本原理だ。

もうひとつは、変化する電場によっても磁場が生じる。マクスウェルはこの仕組みも方程式に組み込んだのである。電場と磁場は相互に作用することを表したのだ。磁場の変化により電場が生まれ、電場の変化により磁場が生まれるのである。

これがなぜ重要だったかというと、電場と磁場の変化が相互に作用し合い、空間を伝播する振動、すなわち電磁波を生み出す可能性を示したからである。とはいえ、これはあくまで理論に過ぎず、長年にわたり実証されなかった。

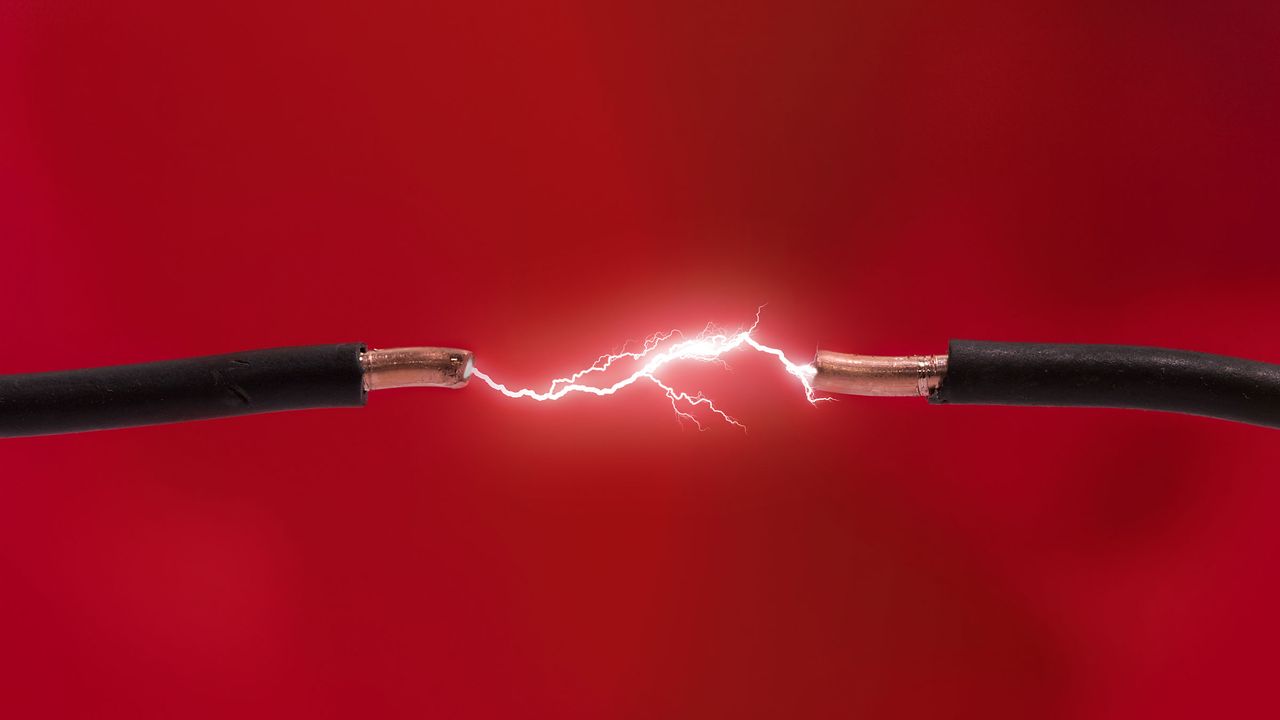

ハインリッヒ・ヘルツがこれを証明する小さな実験を実施したのは1888年になってからだ。ヘルツは振動する電流を使って導線の間に火花を飛ばした。理論上、この火花は変化する電場と磁場を生み出し、それが空間を伝わるはずである。

ヘルツはこれとは別に、隙間のある導線の輪を用意した。こちらには電源はつながれていない。だが、よく見るとその輪の隙間にも火花が飛んでいた。なんて不思議なんだ! これは、電磁波が実在し、空間を通って伝わることをはっきりと示していた(マルコーニの装置をはじめ、初期の無線送信機も火花ギャップにより電波を発生させる仕組みを用いている)。

電磁波を発生させる装置

この実験は自分で試すことができる。なにせ、この実験が実施されてから150年近くも経っているのだ。ヘルツが当時は手に入れられなかったもの、例えばレゴなどを使うことだってできる。必要なのは、導線と古い点火用ライター、電球だ(わたしは小さなネオン管を使ったが、LEDでも問題ない)。

ライターの内部には、圧力を加えると高電圧を発生させる圧電素子が入っている。引き金を引くとこの電圧によって火花が生じ、それが燃料に点火する仕組みだ。古いライターから燃料容器を取り外し、その圧電素子に2本の導線をつなごう。

奥にもう一対の導線を設置し、その間に電球を取り付ける。ここで重要なのは、ヘルツの導線の輪と同様、こちらの導線には電源をつながれていないという点だ。組み立て方は以下写真の通りである。

ライターを使い、手前の2本の導線の間に小さな火花を飛ばす。この火花が電磁波を生み出す。2本の導線は送信用アンテナとして電磁波を増幅する。奥の2本の導線は受信用アンテナで、ヘルツの導線の輪と同様に電流が発生する仕組みだ。ただし、この装置では受信側の導線で火花が飛ぶ代わりに電球が点灯する。ネオン管は高電圧でありながら低電流であるので、この用途にぴったりなのだ。

さあ、部屋を暗くしよう! 実際に火花を飛ばすとこのようになる。

大したことないようには思うかもしれないが、そんなことはない。この装置は、実際に電磁波を送受信しているのだ。

“役に立たない実験”の意義

マクスウェルの方程式を実証したヘルツの実験に科学界は感心し、一般の人々も関心を寄せた。そして実用主義的なジャーナリストたちは当然ながら、「これは何の役に立つのか」と質問した。ヘルツはこう答えている。

「まったく役には立ちません……これは、マクスウェル先生が正しかったことを証明するための、ただの実験にすぎないのです。肉眼では見えない不思議な電磁波が存在しているというだけです。しかし、実際に存在しています」

役に立たない実験に、なぜお金を使うのか? はっきり言うと、役に立つものを見つけることが人類が科学を追求する理由ではない。人間というのは本質的に探究者なのだ。疑問をもち、答えを求める。これが人間らしさのひとつなのである。ときにはその答えが間違っていることもある(太陽は白馬の馬車に引かれて空を横切っているわけではなかった)。それでもわたしたちは、いつだってよりよい答えを求め続けている。

科学が思いがけず実用的な成果をもたらすこともある。実のところ、あなたはいままさに、ヘルツの実験の恩恵を受けている。ヘルツはマクスウェルの方程式が正しいことを示しただけでなく、事実上、世界初の無線送信機を発明したのだ(電波は電磁スペクトルの一部にすぎない)。

この技術は、陸の拠点と洋上の船とのモールス信号を使った無線通信に応用された。やがて人々は音楽やドラマ番組、CMを電波で送信する方法を編み出した。これは、いまでは単に「ラジオ」と呼ばれている。そして、空間を超えて映像を届けられる「テレビ」というものも登場した。

それだけではない! 装置から放たれた電磁波は物体にぶつかると反射する。従って、電磁波が戻ってくるまでの時間を測れば、その物体までの距離を割り出すことができる。これがレーダーや、自律走行車に使われているLiDARの原理だ。そしてもちろん、携帯端末の通信やWi-Fi、Bluetoothも、すべて電磁波によって成り立っている。電磁波はあらゆる場所に使われており、わたしたちはまさに電磁波の海のなかを泳いでいるのだ。

米国が科学にお金を投じれば、利益を得られたり経済成長につながったりするのだろうか? そうなることもあれば、ならないこともある。実用化には向かないが、魅力的な発見はたくさんある。例えば、衝突するブラックホールから検出される重力波。これで新しいタイプのインターネットをつくれるだろうか? おそらく、無理だろう。けれど、それを知ることで、わたしたちの世界は確実に豊かになるのだ。

(Originally published on wired.com, translated by Nozomi Okuma)

※『WIRED』による科学の関連記事はこちら。

Related Articles

原子よりも小さな「粒子の世界」の「不思議なルール」(=量子力学)を活用することで、無数の可能性を同時に考え、“正しい答え”をすばやく「浮かび上がらせる」ことに長けた計算機──。ごくシンプルに量子コンピューターを表現するならば、おおよそこうなるだろうか。とはいえ「量子力学ワカラナイ」「どんな原理で動くのか想像もつかない」という声はまだまだ聞こえてくる。なので、本記事ではそのあたりはすっ飛ばし、それでも「量子コンピューターとは何なのか?」をつかんでもらうべく、解説を試みる!

機内で空席が目立つのに、客室乗務員はなぜか席の移動を許してくれない。重量バランスが崩れると説明されても、ひとりの移動でそれほど大きな影響があるのだろうか? 『WIRED』のコントリビューターである物理学者が解説する。

雑誌『WIRED』日本版 VOL.56「Quantumpedia:その先の量子コンピューター」

従来の古典コンピューターが、「人間が設計した論理と回路」によって【計算を定義する】ものだとすれば、量子コンピューターは、「自然そのものがもつ情報処理のリズム」──複数の可能性がゆらぐように共存し、それらが干渉し、もつれ合いながら、最適な解へと収束していく流れ──に乗ることで、【計算を引き出す】アプローチと捉えることができる。言い換えるなら、自然の深層に刻まれた無数の可能態と、われら人類との“結び目”になりうる存在。それが、量子コンピューターだ。そんな量子コンピューターは、これからの社会に、文化に、産業に、いかなる変革をもたらすのだろうか? 来たるべき「2030年代(クオンタム・エイジ)」に向けた必読の「量子技術百科(クオンタムペディア)」!詳細はこちら。