「のんと橋本愛に難度の高い役を頼んだ」『あまちゃん』演出・井上剛が村上春樹作品で「震災の物語」を描いた理由(田幸 和歌子)

1995年に発生した阪神・淡路大震災の後、村上春樹が著した短編集『神の子どもたちはみな踊る』の中の4作を、震災から30年を迎える2025年の節目に連続ドラマ化した作品『地震のあとで』(NHK総合 22時〜)が4月5日(土)から放送される。

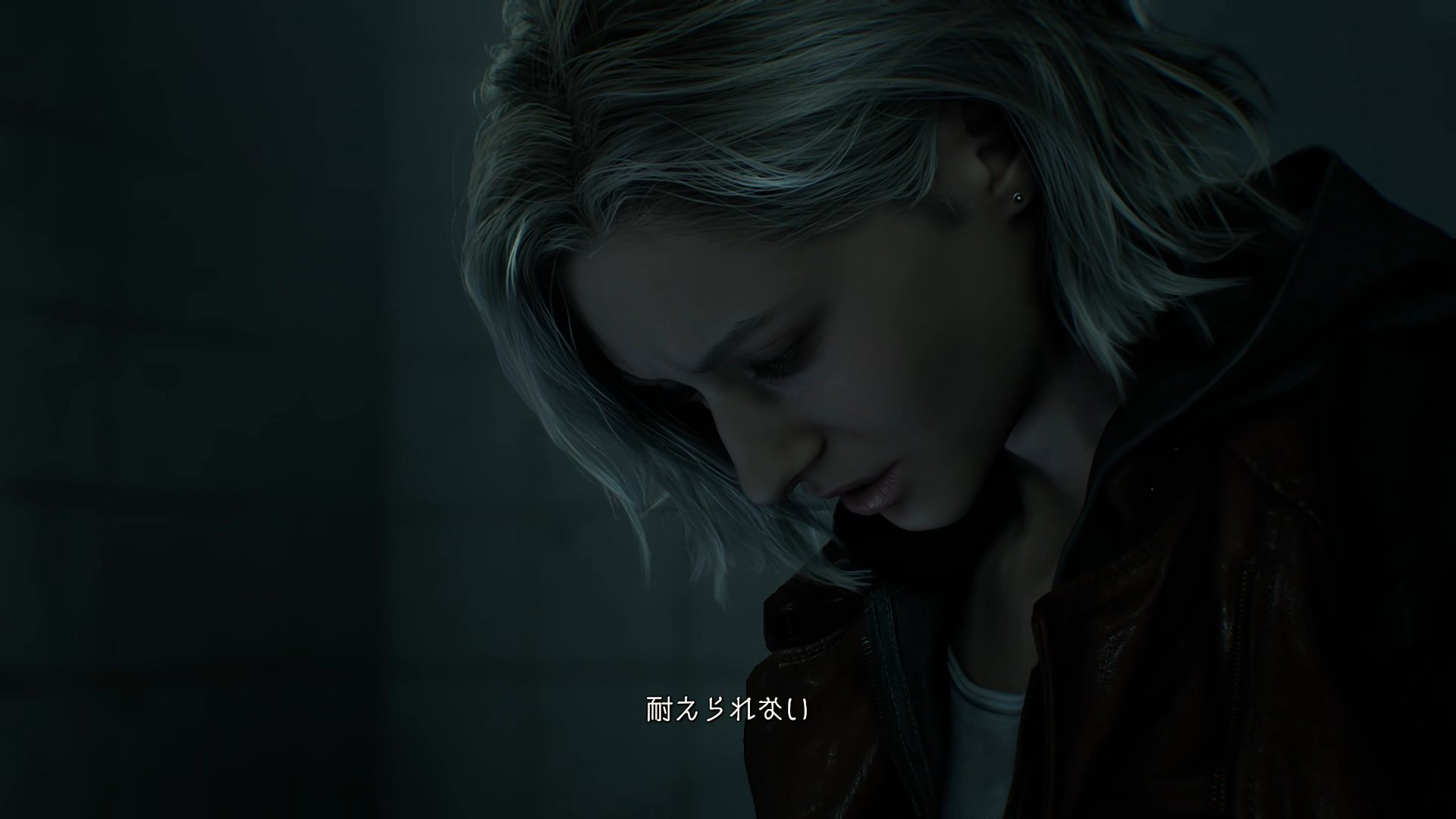

(C)NHK『ドライブ・マイ・カー』脚本の大江崇允によって紡がれる物語に通底するのは、「人間社会を襲う圧倒的な暴力とその影響」であり、原作と同じく「天災」「災厄」などを、現地ではなく遠い場所で受けた人間たちの喪失を描く作品でもある。

本作では、原作の舞台である1995年に加え、2011年、2020年、2025年現在の4つの時間の中で今に続く“地震のあと”の30年を描いているが、なぜ寓話的なムラカミワールドを題材としたのか。なぜ連作ドラマのスタイルにしたのか。

本作の他、ドラマ化・映画化された『その街のこども』(2010年、2011年)、朝ドラ『あまちゃん』(2013年度上半期)、映画『LIVE!LOVE!SING!生きて愛して歌うこと劇場版』(2016年)など、“震災”を描く作品を数多く演出してきた井上剛さんに聞いた。

震災の物語を描くうえでの「教科書」だった

――地震後の世界を描く上で、1995年の阪神・淡路大震災とその後の地下鉄サリン事件という現実にあった出来事を踏まえた、かなり寓話的でもある村上春樹さんの短編集『神の子どもたちはみな踊る』を原作に選んだのはなぜだったのでしょう。

井上:きっかけは2010年頃、僕がNHK時代に大阪放送局で、渡辺あやさん脚本の『その街のこども』というドラマと劇場版を作ったころに遡ります。当時、上層部から「大阪放送局は阪神地区にあるのに、震災を扱った番組はNHKスペシャルや地元で放送される災害報道番組しかない。たとえばドラマの手法で、これまで描かれてこなかった震災の伝え方はできないのか? 多くの人に広く届くような表現はできないか?」と言われ、震災をドラマで描くことになったんです。でも、震災そのものの経験が当時、僕にはなかったし、ドラマの題材にするなんて不謹慎すぎると思って、踏み込むことが少し怖かったんです。

――井上さんは阪神・淡路大震災当時、東京でホームドラマを作っていらっしゃって、ニュース映像で都市がこんなふうに一瞬で壊れるのかと衝撃を受けたとインタビューでおっしゃっていましたね。

井上:そうなんです。それで、ドラマを作ることそのものの難しさに四苦八苦しながら、一方で、脚本の渡辺あやさんも主演の森山未來くんも神戸出身で、佐藤江梨子さんも小学生の頃から中1まで神戸に住んでいて、僕だけ震災を体験していなかったので、感覚を共有するのが非常に難しいなとも感じていたんですね。そんなときに一番心のよりどころになったのが、この『地震のあとで』の原作『神の子どもたちはみな踊る』だったんです。