スパコンで飛躍「第3の天文学」 証拠生む 宇宙シミュレーション研究

今月は、宇宙のシミュレーション研究がテーマです。天文学研究の伝統的手法といえば、観測的研究と理論的研究の2つですが、最近発展めざましいのがスーパーコンピューター(スパコン)を駆使したシミュレーション研究です。これは理論研究の一部といえなくもないのですが、近年は独自の発展をとげているので分けて考えることが多いです。

すなわち、理論研究の伝統的手法(紙と鉛筆で行う理論計算)は適用範囲が限られていて、いつも答えが出せるとは限りません。答えが出ないと、あとは臆測するしかありません。しかしいくら「こうなるはずだ」と偉い先生が主張しても、それは個人的意見(主観)であって、皆が納得する確かな証拠(客観)ではありません。しかし、スパコンを使えば多くのケースで計算が可能になります。科学研究で一番大切な「確かな証拠を生み出すこと」が、スパコンの登場と計算テクニックの向上により、広範囲でできるようになりました。

天気予報よりも難解

実際、どのようなシミュレーションがなされているのでしょうか。宇宙の研究では、主としてガス(物質)の状態や運動、それに重力の働きを扱います。そのガスは光を出しますし、磁場が強いと磁場の力、光が強いと光の力がガスにかかります。これらは伝統的な研究手法ではなかなか扱いにくい課題です。そこでスパコンの登場です。スパコンにより天文学は大きく進展したのです。

しかし、話はそう簡単ではありません。スパコンにも限界があります。たとえば天気予報を考えてみましょう。これは、日頃よく耳にする、スパコンによるシミュレーション結果でしょう。天気予報は昔に比べると格段に精度があがりましたが、なかなか予報が難しいケースもあることは、みなさんおわかりですね。

たとえば、線状降水帯の起こる場所と時刻の予測、台風の正確な進路予報です。その理由は、狭い場所でのちょっとした動きが、広範囲に影響を及ぼすからです。これは「バタフライ効果」とよばれ、蝶(バタフライ)の羽ばたきが引き起こす、ほんのわずかな空気の流れの変化が、広い領域の激しい変化を引き起こすことをいいます。細かいところから広大なところまで、観測データを集めて、精度よく計算することは、今でもなかなか難しい課題なのです。

天気予報と同様に、いや、空気(ガス)の流れだけでなく、磁場や光の力、そして強い重力の効果など、さらに多くの要素を組み合わせて計算しないといけないところに、宇宙のシミュレーション研究の難しさがあります。と同時に、ここに研究のおもしろさがあるともいえます。山を目にすると登ってみたくなる登山家と同様、困難があるとそれによじ登ってみたくなるのが天文学者です。すぐに解ける問題はすでに誰かが解いていて、おもしろくないからです。

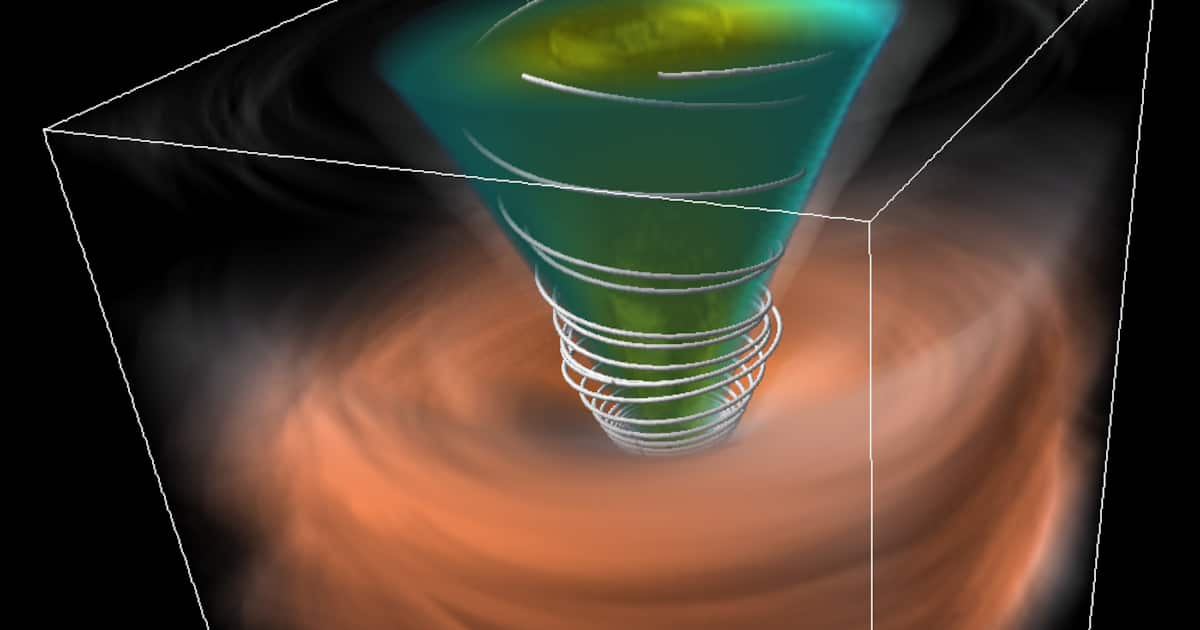

さて、私の学生(当時)が計算した結果の1つを示しておきます。これはブラックホールに落ち込むガスの流れ(茶色)と、その近傍から飛び出すガスの流れ(緑色)のシミュレーション画像です。国立天文台のスパコンを使って計算されました。

問われるアイデア力

ところで、私の研究仲間に柴田一成氏(現在は京大名誉教授)がおられます。氏は宇宙における磁気流体(磁場を帯びたガス)のシミュレーション研究における世界の第一人者ですが、その柴田氏がよく口にしている言葉が、「明日の自分は他人と思え!」です。どういうことでしょうか。それは「今、自分が考えていることを、明日の自分が覚えていると思うな!」です。

計算プログラムをつくる際には、変数の名前や細かい計算手順を、その場の思いつきで決めることがよくあります。そのとき、何のコメント文も残していないと次の日、「この変数は何だろう?」「昨日の自分はいったい、何を考えていたのだろう?」と思い悩んで、一歩も先に進まないことがよく起こります。信じられないような話ですが、前日、何を考えていたのか、まったく思い出せないのです。そういう経験を私も何度も、いや何百回も何千回も繰り返してきました。そういうことがないように「明日の自分は他人と思え」と注意喚起したのです。

疑うのは「自分の記憶力」だけではありません。「自分の知力」も疑うことがあります。プログラムを作り始めた学生のころ、「おかしい」「なんでこんな変な答えがでるのだろう」「あり得ない!」と、自問自答することが何度あったことか。「計算機が悪いんだ」と計算機(端末)に八つ当たりする人(?)もいたかもしれません。そのとき学ぶのです。「人間、謙虚にならないといけない」と。自ら反省し、どこで思い違いしていたかを丹念に探ることになります。「こう計算するはず」と自分は思っているのだが、そのロジックのどこに抜け穴があるのか、針の穴に糸を通すような作業をえんえんと続けるのでありました。シミュレーション研究は忍耐の連続なのです。だからこそ、うまくいったときの感動はひとしおです。

ところで時代は変わりました。すなわち、自分で計算プログラムを作るのではなく、他人が作ったプログラムを使うケースが増えてきました。よく使われる基本的プログラムが、世界の研究者が使えるように公開されているのです。「だったら、誰でもすぐシミュレーション研究ができるぞ!」。いえいえ、そうは問屋がおろしません。誰でも使えるということは、たいていのことは、もう計算されているということです。やはり自分の頭でいいアイデアを求めて考え続けることが大事なのです。

嶺重慎(みねしげ・しん) 昭和61年、東京大大学院理学系研究科(天文学・博士課程)修了、理学博士。海外の研究機関(マックス・プランク天体物理学研究所、テキサス大オースティン校、ケンブリッジ大)で研究員を歴任した後、茨城大理学部、京都大大学院理学研究科、基礎物理学研究所で研究・教育に携わる。令和5年3月、京大を定年後、京大名誉教授。専門のブラックホール研究に加え、一般書執筆、バリアフリー天文教材の制作やワークショップ活動も精力的に行っている。