【中国ウオッチ】ちぐはぐな中国外交◇「台湾」で謎の対応:時事ドットコム

中国の習近平国家主席は、台湾の民進党政権を敵視して圧力をかけ続けている状況下でトランプ米大統領と会談したのに、台湾問題に全く触れなかった。その一方で、米中国防相会談では中国側が「台独(台湾独立)」反対の姿勢を明確にするよう強く求めるなど、ちぐはぐで不可解な対応が目立っている。(時事通信解説委員 西村哲也)

中国共産党はもともと、「一つの中国」の原則を受け入れない民進党を台独勢力と決め付けていたが、頼清徳総統が今年3月、中国を「域外敵対勢力」と見なすと公式に宣言したこともあり、ますます威嚇を強めている。

10月24日には全国人民代表大会(全人代=国会)常務委員会が同25日を「台湾光復記念日」とすると決定。台湾光復記念80周年大会が25日に北京で開かれ、共産党指導部ナンバー4で、国政諮問機関の人民政治協商会議(政協)主席を務める王滬寧氏が演説で「さまざまな形の『台独』分裂活動には絶対にいかなる空間も残さない」と警告した。「光復」とは、滅びた国を再建したり、失った領土を取り戻したりすることである。

中国の国営テレビも最近、かつて台湾に潜入した共産党スパイを英雄として描く長編ドラマを放送して、「祖国統一」ムードを盛り上げている。

こうした状況の中、習氏は10月30日、アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に出席するため訪れた韓国でトランプ米大統領と会談し、貿易戦争での妥協が成立した。

米中首脳会談前に「中国が米側に台湾独立反対を宣言するよう求めている」との説が流れていたが、米中双方の説明によると、中国側が自国の「核心的利益の核心」とする台湾問題は首脳会談で取り上げられなかった。習氏は新たな要求を突き付けるどころか、この問題自体に言及しなかった。

米中首脳の対面会談ではこれまで、中国側が決まり事のように台湾問題に触れてきたので、今回の「台湾」抜きは極めて異例だ。トランプ氏自身も米メディアに対し、やや意外だったとした上で、あたかも習氏がトランプ氏を恐れて台湾問題を避けたかのような説明をしたが、中国側は反論しなかった。

「二つの司令部」

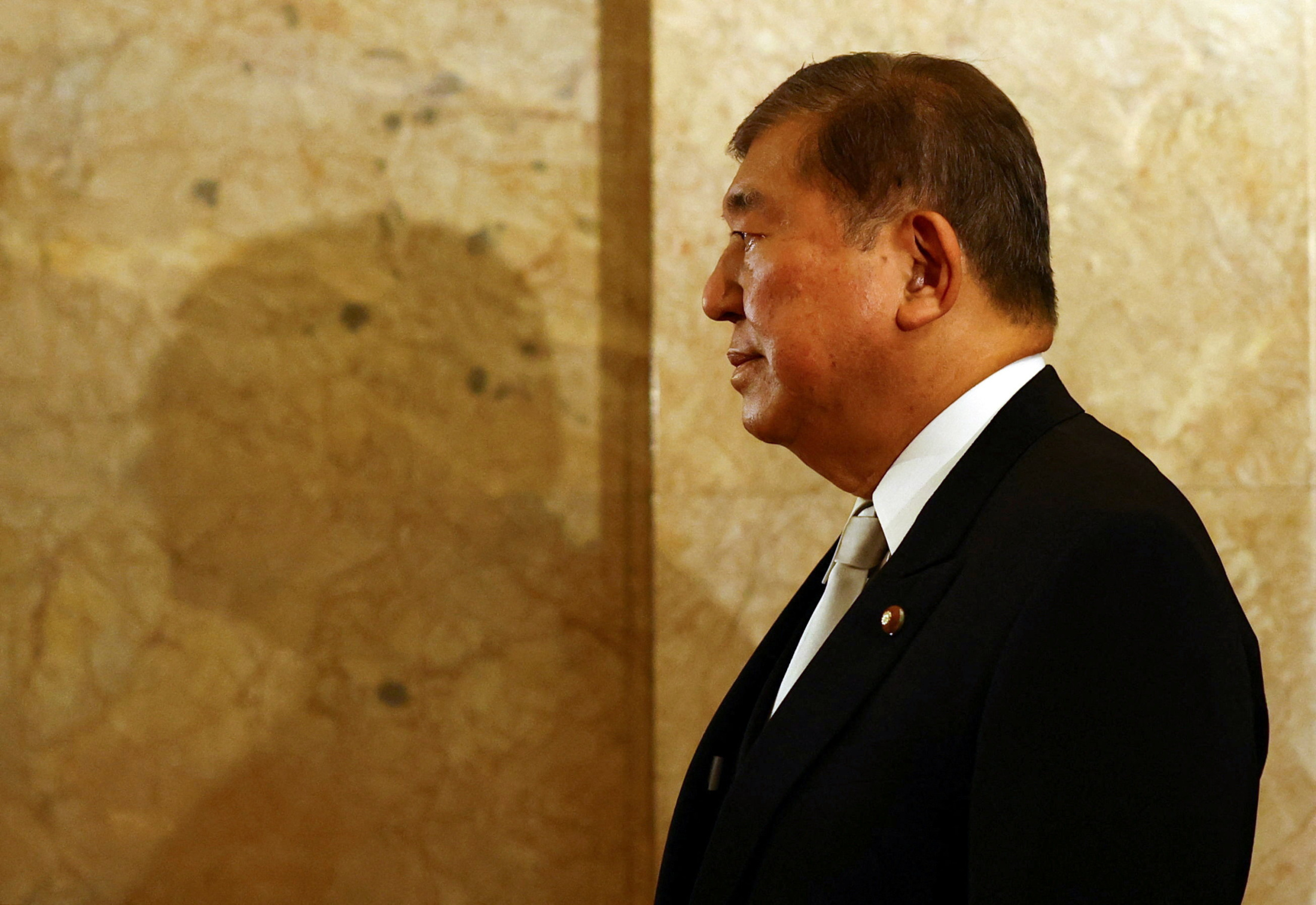

ところが、翌31日にマレーシアでヘグセス米国防長官に会った中国の董軍国防相は、台湾問題を持ち出した。中国国防省の発表によれば、董氏は「台湾海峡両岸統一は阻止することができない歴史の大勢だ」と強調。米側に対し、台湾問題で言動を慎重にして、「旗幟(きし)鮮明に台独に反対する」よう要求した。

政権トップが台湾問題を提起しなかったのに、政権指導部の一員でもない軍人が同じ問題でこのように強い主張を突き付けたのは、戦術的な分業と言うにはあまりに不自然で、まるで「二つの司令部」があるかのような印象を与えた。

米中首脳会談は貿易問題が主なテーマだったが、中国側の公式発表・報道によると、習氏は不法移民、特殊詐欺、マネーロンダリング(資金洗浄)、人工知能(AI)、感染症対策にも触れた。また、両首脳は「中米関係の戦略的、長期的問題および共に関心を持つ重大な問題」について話し合ったという。テーマが貿易に限定されていたわけではなかったのだ。

中国外務省の公式サイトは11月2日、習氏訪韓に関する王毅外相の説明を伝える長い記事を掲載したが、その中の米中関係詳報にも台湾問題は出てこなかった。

内部統制に緩み?

一方、日中間では台湾問題を巡る摩擦が表面化した。高市早苗首相が10月31日、SNSに「APEC首脳会議前に、控室で台湾の林信義総統府資政と挨拶を交わしました」と投稿したことについて、中国外務省報道官が11月1日、「一つの中国」の原則に違反するとして、断固たる反対を表明。日本側に強く抗議したことを明らかにした。

ただ、報道官が回答で、高市氏が総統府資政という中華民国元首の最高顧問に当たる公職の名称を使ったことを直接批判しなかったため、APECの台湾代表に会ったことに抗議したと受け取られた。「中国自身が台湾代表と共に国際会議に参加しているのに、他の代表が台湾代表に会うことに文句を言うとは理不尽だ」と多くの人が感じたことだろう。

3日になって、東京の中国大使館報道官が「いわゆる『総統』はおらず、『総統府資政』などいるわけがない」との文言を含むコメントを出したのは、外務省報道官コメントの不足を補うためだったと思われる。本来は、中国側が何を問題視しているかを外務省報道官が明確に説明すべきだった。

台湾問題では、さらに、高市首相が7日の国会答弁で、台湾有事は集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」に該当する可能性があると明言。これに対し、攻撃的な「戦狼外交官」の典型として知られる薛剣・駐大阪総領事が翌8日、高市首相の斬首を警告する文章をSNSに投稿して、物議を醸した。

習氏が10月31日の日中首脳会談で、珍しく日中間の「国民感情改善」の必要性を指摘したばかりだった。薛氏は在日大使館の公使参事官だった2018年、日本メディアとの懇談で「どうしたら、日本人の対中感情を改善できるだろうか」と聞いてきたことがあった。薛氏は今、日本の首相殺害を予告するかのような脅迫行為が習氏の言う国民感情改善に役立つと思っているのだろうか。

台湾有事に外国がどう対応するかは、中国にとって重大事であるにもかかわらず、中国外務省報道官がこの件でコメントしたのは11月10日になってからだった。8、9両日は土日で、定例記者会見はなかったが、公式サイトなどを通じてコメントを出すことはできたのに見送った。週明け10日の記者会見でようやく「日本指導者の台湾に関する誤った言論」を非難し、薛氏の投稿を擁護した。

本来、在外の総領事などにコメントを任せる問題ではなかろう。中国外務省の内部統制が緩んでいるのではないかと疑問を抱かざるを得ない。

人事の不安定が影響か

近年、中国が良好な関係を保ってきた欧州も、中心的存在であるドイツとの関係がぎくしゃくしている。ドイツ政府は10月24日、26日からのワーデフール外相訪中延期を発表。中国の台湾海峡や東・南シナ海での威嚇的行動、ウクライナを侵略しているロシアへの支援などを同外相が繰り返し批判したことが影響したとみられる。

しかし、それから半月もたたない11月3日、中独外相は電話で会談し、ワーデフール氏訪中の早期実現で合意した。非常に親中的だったメルケル独首相が退任して、関係を仕切り直している状態とはいえ、いかにもぎこちない。夏の時点では、メルツ首相が10月にも企業代表団を率いて中国を訪れるとの報道があったが、調整が大幅に遅れているようだ。

習政権は昨年後半から「米国第一」を掲げるトランプ氏の再登場を想定して、戦狼外交を修正し始めた。ただ、「闘争」を重視する習氏の外交路線自体を改めたわけではなく、薛氏の暴言から分かるように、皆に染み付いた戦狼体質を薄めるのは容易ではない。

加えて、習氏が王外相の後任として見込んだ高官は過去3年の左遷・粛清で次々と消えた。習氏は異例の3期目に入り、ワンマン体制を確立したはずだったのに、実際には新しい外相すら任命できない状態が続いている。

また、習氏の側近ポストから政党外交を担う党中央対外連絡部(中連部)の部長に転じた劉建超氏は、今夏に失脚した。軍事外交を担当する董国防相は就任から2年近くになるのに、慣例に反して、軍の指導部である中央軍事委員会にいまだに入れず、上級閣僚の国務委員を兼務できないので、政府指導部の一員にもなれないままだ。

中国の対外政策部門は全体的に人事面で不安定かつ変則的な状態になっており、これが中国外交のちぐはぐな動きの一因になっている可能性がある。

(2025年11月12日)