岡本行夫氏発案のアフガン地雷撤去案、外務省が一蹴 「えっ、もったいない」…知恵で復活 国際舞台駆けた外交官 岡村善文氏(25)

公に目にする記者会見の裏で、ときに一歩も譲れぬ駆け引きが繰り広げられる外交の世界。その舞台裏が語られる機会は少ない。戦後最年少(50歳)で大使に就任し、欧州・アフリカ大陸に知己が多い岡村善文・元経済協力開発機構(OECD)代表部大使に、40年以上に及ぶ外交官生活を振り返ってもらった。

小泉総理の〝目玉〟政策

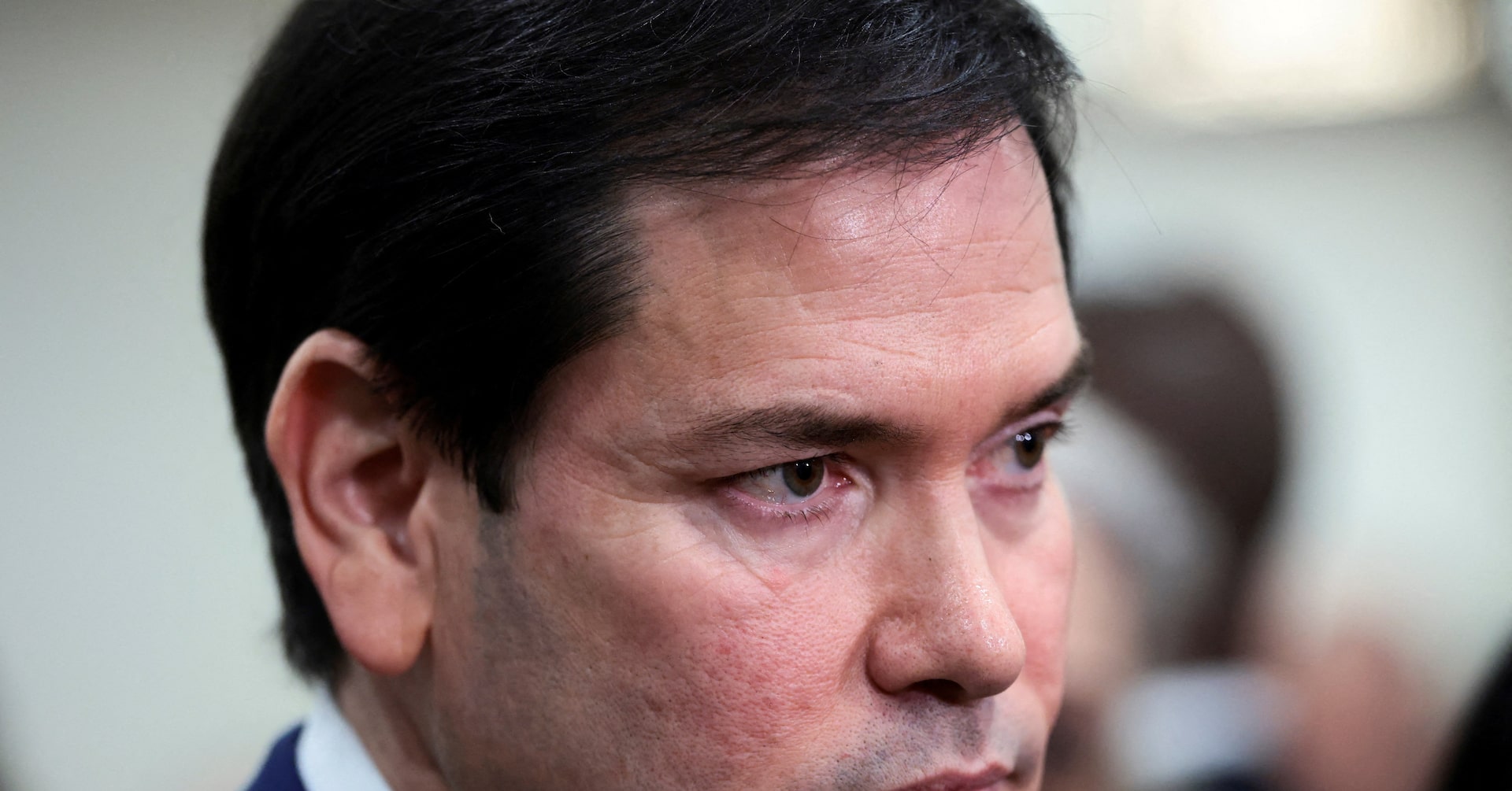

岡本行夫氏(飯田英男撮影)《外務省軍備管理軍縮課時代の2001年12月、省OBで総理補佐官だった岡本行夫さんから電話がかかってきた》

「岡村君、ちょっと手伝ってくんないかなあ」

用件を聞くと、「地雷除去の話だ」と言いました。

米国中枢同時テロ(01年9月)後、アフガニスタンでアルカイーダを庇護してきたとして、米国がタリバン政権を攻撃。11月には首都カブールが陥落しました。その後、新生アフガンを支える「アフガン復興支援会議」が翌年1月下旬に東京で開催されることになった。小泉純一郎総理が会議で発表するアフガン支援の〝目玉〟として、地雷除去策を打ち出したい、とのことでした。

岡本氏は「実施に向け、2000万ドル(当時約24億円)を予算化するよう財務省に掛け合う」と言いました。アフガン戦争後の復興に向け、地雷除去は重要です。地雷がある限り悲劇は続き、農業再開も困難でした。

「〝軍事〟だから駄目」

《岡本氏が外務省の他の部局に、地雷除去事業を企画してほしいと頼んだところ、断られていたという》

「地雷の被害者救済などの人道支援なら経済協力でできる。しかし、地雷除去は〝軍事〟だから駄目」と言われた、というのです。

私は「えっ、もったいない。(岡本さんがいる)総理官邸が予算を付けてくれるのに…」と思いました。

私は岡本さんに対し、「断られたのは、外務省経済協力局に相談したからです。彼らは、平和で安全な場所でなければ事業を行いません。しかも、軍事の色が少しでもあると嫌がる。私に知恵があります。任せてください」と言いました。

国際機関に頼み、日本の旗立てよ

知恵、というのは、次のようなものです。日本が自らの手で経済協力の形でやろうとするから、「平和」だの「軍事」だのという話になる。国際機関に頼み、日本の旗を立てて、彼らにやってもらえばいいのだ、と。

《さっそく、国連コソボ暫定行政ミッション(UNMIK)出向時代、関わりのあった国連開発計画(UNDP)に連絡した》

2000万ドルの事業といえば、UNDPにとっても魅力的な額。「よし、やろう」ということになりました。問題は、予算化のための事業計画です。

小泉純一郎氏(左)小泉総理の〝鶴の一声〟だからといって、財務省がすぐ予算を付けてくれるわけではない。UNDPが事業計画を作って外務省に提案し、外務省が財務省に予算要求をするという手順が必要です。普段なら数カ月を要する。

すでに12月半ば。国際機関はすぐクリスマス休暇に入り、日本は年末年始の休みに入る。アフガン復興会議は年明けの1月21日からスタート。とても時間がない。

《さっそくアフガンに隣接するパキスタン西部ペシャワルに飛んだ》

地雷探知機や防護服、処理機材、輸送用の車両などを大量に調達し、作業要員や地雷犬を動員するという事業計画作りを、現地の「国連地雷対策サービス部(UNMAS)」にお願いしました。UNMASのダン・ケリー氏は、アフガンで地雷除去を実施していた8団体のメンバーをペシャワルに招集。広大なアフガンで、どの団体がどの地域を地雷除去するかを割り振り、費用を算定して、事業計画書を完成させたのが、24日のクリスマスイブ。彼の事務所で、2人で祝杯を挙げました。

ダントツの日本

アフガニスタンで地雷除去をするため、現場に向かうスタッフ(2002年1月)《ただ、これで終わり、ではなかった》

UNMASが事業計画書をニューヨークのUNDPに送り、UNDPが国連内部の審査にかけ、形を整えた上で書簡にし、日本政府に資金拠出を求める手続きが必要でした。

冬休みと年末年始の時期です。国連職員が休暇を犠牲にしてまで、審査の決裁を迅速に進めてくれるか心配でした。しかし、年明けの1月6日、UNDPから日本の国連代表部に要請の書簡が提出されました。財務省はただちに内容を審査し承認、予算化に至りました。

多くの関係者が一丸となり、年末年始の休日返上で取り組んでくれたわけで、復興会議にギリギリ間に合ったわけです。

支援額の2000万ドルは、当時の地雷除去支援では各国と比べ、ダントツ。アフガン復興への日本の真摯な取り組みを示すことができました。

やっと一段落とはいえ、私にとっては、ここからが正念場です。事業を実施に移す必要があった。私が率いる軍備管理軍縮課の分室として、通常兵器室を新設。地雷除去の事業を進めるだけでなく、地域紛争で最も害を及ぼす小型武器についても、日本の国際貢献を進めていくことになりました。

猛将ハーン氏の豪邸

アフガニスタンで、地雷除去作業をする関係者たち(下)=2002年1月《3月になると、岡本氏が識者に地雷除去事業を見に行こうと呼び掛けた》

東京大学の北岡伸一、山内昌之両先生らとともに、内閣調査団として、アフガンに飛びました。現地では、UNMASのケリー氏が出迎えてくれ、カブールから国連機に乗って各地を回り、地雷除去の現場を視察しました。

雪をかぶった高山を遠くに仰ぐ、美しくて大きな国。米中枢同時テロ後、タリバン政権と戦った軍閥の長たちも、歓迎してくれました。西部ヘラートでは、猛将イスマイル・ハーン氏が豪邸で夕食会を主催してくれた。

ベランダに出てみると、広大な庭の向こうの暗がりに、閃光がチラチラ輝くのが見えた。目を凝らしてみると、ハーン氏の軍閥が擁する膨大な数の戦車が置かれており、修理の溶接が光っていたのでした。まだまだ戦争は終わっていないな、そう思いました。(聞き手 黒沢潤)

<おかむら・よしふみ> 1958年、大阪市生まれ。東大法学部卒。81年、外務省入省。軍備管理軍縮課長、ウィーン国際機関日本政府代表部公使などを経て、2008年にコートジボワール大使。12年に外務省アフリカ部長、14年に国連日本政府代表部次席大使、17年にTICAD(アフリカ開発会議)担当大使。19年に経済協力開発機構(OECD)代表部大使。24年から立命館アジア太平洋大学副学長を務める。