すでに中国による侵略は始まっている…国立大教授が危機感を覚えた中国人留学生による学会でのひと言 私が目の当たりにした「中国による国家侵略の進め方」

日本の大学に留学する中国人が増えている。南モンゴル出身で静岡大学教授の楊海英さんは「それ自体は問題ではない。ただ、彼らが多数派になった時に大きな問題がおきるだろう」という。ライターの山川徹さんが聞いた――。(後編/全2回)

(前編より続く)

――最近、中国人留学生は10万人を超え、東京大学の大学院生では5人に1人が中国人留学生になりました。

【楊】日本に中国人留学生が増えること自体が問題ではありません。ただし中国政府の公式見解を教育された中国人留学生は、国際的にスタンダードな歴史を決して受け入れようとはしません。教えると逆に反論されて、議論ができなくなってしまいます。

例えば、「チンギス・ハンは本当に野蛮だったのか」という議題に対し、漢文との史料だけでなく、モンゴル語やチベット語、ウイグル語の碑文など多種多様な史料をもとに、さまざまな学者の意見を踏まえるのが、一般的な研究のアプローチでした。

しかし、中国人留学生はそれができない。彼らは中国政府が認めた歴史とそれをもとにした漢文の史料しか信じないからです。漢文はいわば勝者の記録です。漢文だけでは記録の嘘は見抜けないのに、彼らは頑として新たな意見や別の考え方に耳を傾けようともしない。

そればかりか、留学生が増えた結果、ゼミや大学内の授業でも中国政府の公式見解を信じる学生の声が多数になりつつある。「あの教授が変なことを教えている」と、留学生が大学の執行部や事務方に苦情を訴えるケースもあります。

とある私立大学では、事務方から「大切な留学生の意向に沿うような授業にして欲しい」と指導された教員がいるという話も聞きました。

私が学会で目撃した中国人留学生の横暴

ある国立大学の大学院では、中国近代史学のゼミ生約20名のうち、2人が日本人学生で残りが中国人留学生だそうです。そこでは、教授も中国に批判的な意見を言いにくくなり、2人の日本人学生も出席しなくなったと困っていました。実際に多様な言論活動や、批判、思想が制限されてしまっているんです。

撮影=プレジデントオンライン編集部

楊教授の研究室にあるモンゴル語で書かれた史料。

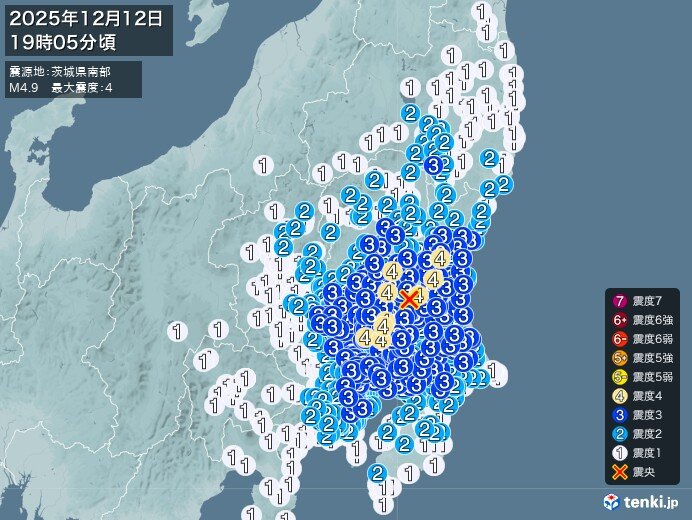

2024年末、私はある歴史学会に参加しました。当然ながら、日本で行われた歴史学会ですから発表は日本語で行われ、ディスカッションも当然日本語です。しかし参加者の大半の発表者が中国人留学生だったことから、ある留学生が「多くは日本語を話せないから中国語で発表する」と宣言。中国語で発表する学生が次々に登壇したのです。

私は中国語の発表を聞きながら、今後日本の大学では健全で建設的な議論が奪われるだけでなく、そのうち授業も中国語で行うようになるかもしれないと危惧を覚えました。

大学教育の現場では、「郷に入っては郷に従え」とは真逆のことが起きているのです。

Page 2

――先ほど、中国人留学生の影響力が増していく大学の様子がありましたが、同様の問題は日本以外でも起きているのでしょうか。

中国系アメリカ人で、カリフォルニア大学で教鞭を執る友人がいます。彼は、中国人留学生たちに「先生も中国人なんだから、中国語で授業をしてくれ」と要求されたそうです。「ここはアメリカの大学で、あなたたちは英語を学びにきたのでしょう?」と問うと「先生も生徒も中国人なんだからいいじゃないか」と。それはできないと断ったそうですが、他人事ではありません。

――今後の日中関係はどうなるのでしょうか。

数年前に、9割が中国人留学生という宮崎県の私立高校のニュースを見ました。校庭に中国国旗が掲げられ、入学式では中国国歌が斉唱されていました。

写真=iStock.com/bushton3

※写真はイメージです

私には、ニュースに映る肩身が狭そうな日本人学生の姿が印象に残りました。少子化のなかでの生き残り策としての留学生を受け入れだったのでしょうが、萎縮する日本人学生の姿が子どもの頃の私に重なったのです。

私が生まれた1964年の2年後に文化大革命がはじまり、南モンゴルの草原が中国人移民に占拠され、モンゴル人も弾圧の対象になりました。当時、南モンゴルに暮らしていた約150万人のモンゴル人のうち、2万7900人が殺害され、過酷な拷問の末に障害を負った人は12万人に達しました。5万人から10万人のモンゴル人が虐殺されたという説もあります。

母国を中国に浸食された私だからわかること

もともとはモンゴル人が通う民族学校と、漢人の学校は別々でしたが、私が小学校3年生だった頃、一時統合されました。

生徒の7割から8割ほどが漢人で、モンゴル人は2~3割程度。遊ぶときは中国語だし、ケンカしても数で負けてしまう。本当に肩身が狭かった。

一度、漢人の生徒とケンカをした経験があります。そうしたらモンゴル人の校長先生に呼ばれて「漢族は文明人で、我々こそが野蛮人なんだ。彼らがいないと我々は文明的な生活を送れないんだ」とみんなの前で怒られました。文化大革命のさなかでしたから、校長先生もそう言うしかなかったのかもしれませんが、承服はできませんでした。

だって、文化大革命の下方政策で南モンゴルにやってきた漢人移民たちは、子どもだった私の目にも貧しく、不衛生に映っていましたから。どうしても我々モンゴル人を文明化させてくれる人たちには思えなかった。

――中国に向ける楊先生の厳しい眼差しの背景にはそうした実体験をともなうリアリティがあったのですね。

草原が、中国に浸食されていくさまを実際に見ていますからね。

Page 3

――日本人は中国理解をずっと誤ってきたと先生はたびたび指摘しています。

日本には中国の歴史や文化に詳しい人が本当にたくさんいます。

中学や高校では中国の歴史や地理、漢文を学びますし、書店には中国関連の書籍が並んでいます。『論語』『大学』『中庸』『易経』『書経』『詩経』『史記』『春秋』……。昔から日本人は、漢籍をたくさん読んで、中国の歴史や文化から多くのことを学んできたことに間違いはありません。

言い方を変えれば、日本人は、漢籍や漢文を通して、中国を理解しようとしてきました。けれど、誤読――つまり読み間違いをしてきた。

それが、等身大の中国、もっと言えば、中国の本質を見極める妨げとなっています。南モンゴル(中国は内モンゴル自治区と呼称)出身の私から見て、日本人の中国史観、中国文化論は、中国人から見たそれとは完全に異なります。

――どういうことでしょう。

端的に言えば、漢籍に記録されたのは、中国社会の現実ではなく、理想です。日本人は、理想を現実として読んできました。

昔から日本人は、孔子の言葉を現実として受け止めています。しかし、実際の孔子は出自不明で、魯の国から追放された人物。当時の階級社会の中でたいへんな苦労をしたからこそ、理想の国家、正しい国家のありようを弟子たちに説いたのです。彼が遺したのは現実ではなく、あくまで理想論なのです。

司馬遼太郎も見誤った

こうしたバイアスにより、いまも日本人は、中国の真の姿を捉え切れていないと感じるのです。

古い話ですが、私の恩師である社会人類学者の松原正毅先生(国立民族学博物館名誉教授)からこんな話を聞いた経験があります。

1960年代、まだ学生だった松原先生たちは、冷房もない暑い京都帝国大(当時)の教室で半袖のシャツ姿でゼミを受けていました。そんな松原先生たちに、東洋史学者の桑原隲蔵教授はこう言ったそうです。

「あなたたちに比べて、中国人は立派だよ。礼儀を守るから、どんなに暑くても服を脱がないんだ」

松原先生たちは、襟を正して、中国人のようになりたいと感じたと言います。

――松原先生と親交のあった司馬遼太郎さんはペンネームを『史記』の著者である司馬遷から取っています。それだけ中国びいきだったんですね。

そうです。司馬遼太郎氏と松原先生たちは1978年に中国に旅行にいっています。当時は、中国が改革開放路線に舵を切り、共産主義経済から資本主義経済に移行していた真っただ中です。

そうした社会変化のなかで、無節操に金儲けに走る中国人の姿を目の当たりにした司馬遼太郎氏は、「自分の考えていた中国ではない」と松原先生たちに嘆いたそうです。

それも漢籍で知った中国に対する憧れが生んだ誤解です。一方で、中国で生まれ育った私にとっては、司馬遼太郎氏が語る「自分の考えていた中国ではない」中国こそが、本来の姿だと感じます。日本人は中国のありのままの姿をしっかりと見るべきです。

Page 4

中国の最大の武器は、人口です。

ある日を境に、住んでいた街に中国人がじわじわ増えていった。それがいつの間にかあちこちで中国語が話されるようになり、中国語で書かれた看板があふれ出し、やがて学校では中国語で授業が行われる。あげくには、行政サービスの案内も中国語で……と浸食されていく。

これが私が南モンゴルで見た侵略の歴史です。日本はどうでしょうか。近い将来ではなく、もうすぐそこにある日本の姿かもしれないのです。

侵略のあとには何が起こるか。いまの中国には海外在住の中国人も対象にした「国防動員法」や「国家情報法」があります。有事に祖国に協力しなければならないという「国防動員法」に対し、2017年に施行された「国家情報法」は、平時にも中国政府の情報工作活動への協力を義務づける法律です。協力しなければ、反逆罪に問われてしまいます。協力の方法も、情報収集、破壊工作、現地での乗っ取り工作……といろいろ考えられます。

「まさか、日本で」と思う人も多いでしょう。でも、実際に、香港で何が起きたか、ウイグルや南モンゴルがどうなったのか、思い出してください。それが、明日の日本で起こらないという保証はないのです。