従来のLEDを時代遅れにする超高輝度「量子ロッドLED」がついに登場 (2/3)

一体彼らはどのような方法で緑色発光の難問を解決したのか?

研究者たちがまず着目したのは、量子ロッドを作り上げる材料自体の構造です。

量子ロッドLEDは、中心にある「コア」と呼ばれる部分が光を発し、その周囲を「シェル」という保護層が取り囲む形で構成されています。

この問題の原因は、量子ロッドの「シェル(保護層)」の構造にありました。

量子ロッドの表面には安定した発光を維持するためにシェルと呼ばれる層を設けますが、この層が厚すぎると電子や正孔(ホール)といった電荷が内部に入りにくくなり、せっかくの電気エネルギーが十分に光に変換されません。

逆にシェルを薄くすると電荷の流入は容易になりますが、今度は発光が不安定になり劣化が進んでしまうというジレンマがありました。

そこで研究者たちは、シェルの組成を内側から外側に向かって徐々に変化させる「勾配合金構造」という新しいアイデアを導入しました。

この勾配合金構造を取り入れると、シェル層内部に生じやすい不整合や欠陥が大幅に抑えられ、電子や正孔がよりスムーズに量子ロッド内部に入ることが可能になったのです。

イメージとしては、滑らかで段差の少ない緩やかな坂道を作り、電気の流れを妨げる「障害物」を減らした状態を作り出したようなものです。

次に研究者たちが取り組んだのは、量子ロッドの「サイズと形状の均一性」を高めることでした。

量子ロッドは非常に小さなナノサイズの棒状粒子であるため、従来の方法では粒子ごとのサイズや形状にバラつきがありました。

こうした粒子を使ってデバイスを作ると、粒子同士がきれいに並ばず、どうしても隙間やムラができてしまいます。

これが光を均一に発することを妨げていました。

研究者たちは、量子ロッドの長さを従来よりも短く揃え、表面を滑らかに整えるという方法で、この問題を克服しました。

その結果、粒子同士がきれいに密集して整列し、光がデバイス内部で安定して均一に発光するようになったのです。

さらにもう一つ重要な改良は、量子ロッドの表面に付着する「リガンド」と呼ばれる有機分子の長さを短くすることでした。

このリガンドという分子は、もともとは粒子を液体の中で安定させる役割を持っています。

しかし、このリガンドが長すぎると、まるで茂みが道を塞ぐように電荷の流れを妨げ、内部まで電気が届きにくくなります。

そこで研究チームは、このリガンドの長さを短くすることで、粒子内部への電荷の通り道を確保し、量子ロッド内へスムーズに電荷が入るようにしたのです。

さらに研究者たちは、量子ロッドLEDのデバイス構造そのものにも工夫を凝らしました。

量子ロッドLEDでは、量子ロッド層に電子と正孔という2種類の電荷をうまくバランスよく送り込む必要があります。

これまでのデバイスでは、電子が正しい場所に届く前に漏れ出してしまう問題がありました。

そこで研究チームは、正孔を送り込む役割を持つ有機材料層を1種類ではなく2種類重ねて使用するという工夫をしました。

具体的には、PF8CzとPVKという異なる特性を持った有機材料を積層し、2重の防御壁を作ることで、電子が漏れ出すことを防ぎつつ、正孔をより確実に送り込むことに成功しました。

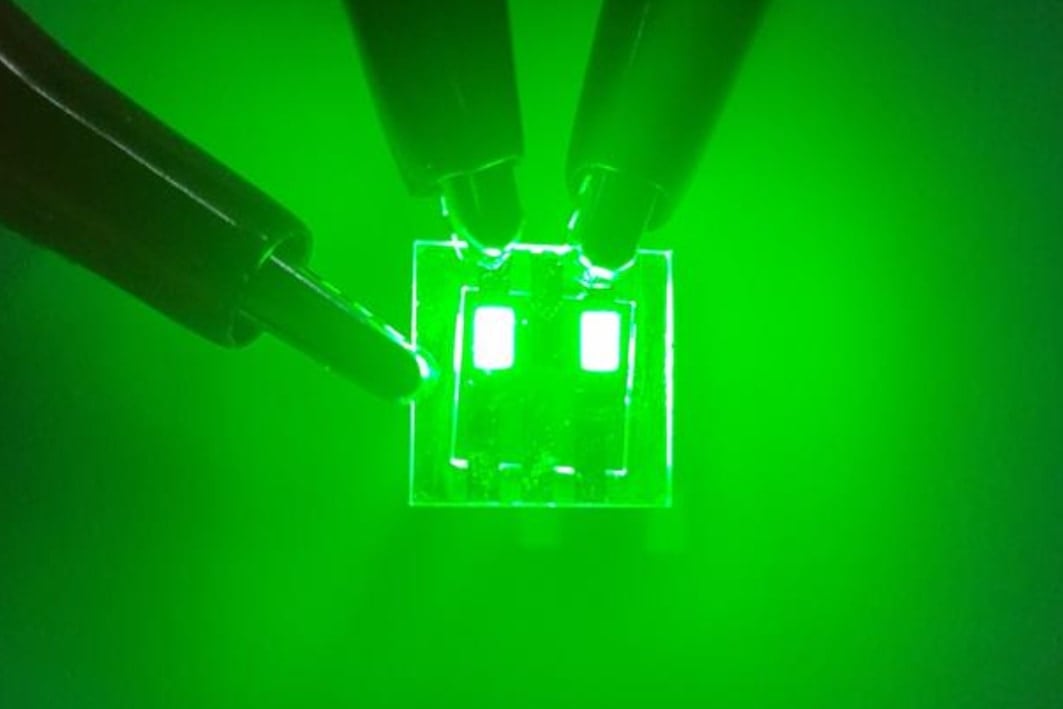

これらの革新的な工夫によって完成した新型の量子ロッドLEDは、驚くべき性能向上を実現しました。

まず、投入された電気エネルギーを効率よく光に変換する「外部量子効率(EQE)」が24%という、従来の最高値22%を上回る新記録を達成しました。

また、消費する電流に対して得られる明るさの指標では、1アンペアあたり89カンデラ(cd/A)という非常に優れた効率を記録しています。

そして特に目を引くのが、この新しい量子ロッドLEDが放つ光の明るさです。

輝度は51万 cd/m²を超え、従来の量子ロッドLEDに比べて約3倍という圧倒的な明るさを実現しています。

これがどれほど明るいかというと、一般的なスマートフォン画面(およそ500〜1000 cd/m²)の数百倍という桁違いのレベルで、直視が困難なほどの強烈な輝きです。

さらに、これほど高い輝度を発揮しながらも、性能の劣化が非常に遅く、輝度が初期値の半分になるまでの時間(寿命)は22000時間以上にも達しています。

つまり、一度点灯すれば、約2年半もの間、輝度が半減することなく安定して明るさを保てるのです。

これら一連の実験成果は、量子ロッドLEDの緑色発光が抱えていた長年の課題を完全に打ち破るものでした。

では、これほどまでに優れた性能を発揮できた本質的な理由はどこにあるのでしょうか?