歴史を書くとき、ひとは社会をカウンセリングしている。

臨床心理士の東畑開人さんが、6/22の読売新聞に『江藤淳と加藤典洋』の書評を書いてくれた。いまは同紙のサイトで、全文が読める。

遠かった昔々が、私とあなたの今の一部になる。そのために、昔と今のあいだを振り返るべく一緒に歩む人が必要である。

それこそが歴史家の仕事であると著者は考えているわけだが、思えばそれは心理療法家が日々の臨床でなしていることでもある。歴史は心を柔らかくし、他者と一緒に居られる強さをくれる。

強調と改行を追加

「遠かった昔々」とは、民俗学が扱う民話の語りを想定した表現だろう。『まんが日本昔ばなし』の世界とも言える。もちろんそこでも、「親孝行は大切だ」といった一般化された教訓は手に入る。

しかし「昔々」で語られるストーリーには日付がない。「おじいさんとおばあさん」以外に名前もない。これだと、物語に個別性が生まれず、一般論ではなく「この私が」なぜこう生きるのかという切実さが伴わない。

たとえばメンタルの相談ごとでは、「もう死にたい」みたいな発言はふつうに出る。そういうときに、一般論で応答しても意味がないことは、前に精神科医の斎藤環さんとも議論した。

與那覇 「親不孝だ」「周りの人が悲しむ」などと説得するのも良くないそうですね。

斎藤 一般論的な説得は全然ダメで、効果がないんです。ただ「私はあなたに死んでほしくない」と伝えるのは構いません。それは一般論ではなく、本人の心がこもった価値観ですから。 もっとも、いきなり「死んでほしくない」と言っても、そこに共感がなければやっぱり無意味なので、まずは相手の話をしっかり聞いて、共感することが必要です。

『心を病んだらいけないの?』33-4頁

次の本のためにいま勉強してるけど、「ナラティヴ・セラピー」という分野がある。メンタルの病気は外科手術のように、病巣を物理的に切り取る形では治せない。平成に注目された新薬も、当初の期待ほどには効かなかった。

むしろ「このせいで病気になったけど、でもそれを通じて得たものもあるな」のように、本人の物語の一部に病気を位置づけることができたときに、回復が起きる。治療者の側から言えば、最初は病気で「わけわからんことを言う」他者だった当事者を理解することとも、それは一体である。

歴史とは、こうした物語の主語を大きくしたものだ。ぼくたちは時に、「なんで私は」ではなく「なんで日本は」と問わないと、やってられない状況に直面する。その社会に穏当な歴史観があるか、とは、国民が過去に受けた傷と適切につきあえているか、と同義なわけである。

とはいえ物語を通じた回復には、時間がかかる。「このストーリーに乗せとけば、誰でもOK」みたいな万能のテンプレは、落ちてない。東畑さんのようなカウンセラーも、利用者から「私の話をわかってない!」と怒られたりして、大変らしい。

だからその時間を「一緒に過ごしてもいいな」と思えるには、沈黙し物語ゼロでも相手と尊重しあえる体験がいる――と、江藤淳の『妻と私』の解説に書いたら、若い批評家の人が参照してくれた。

この江藤論の読みどころは、①1962~64年の滞米体験を江藤が綴った『アメリカと私』を、②最晩年の『妻と私』と合わせ鏡のように位置づける点にある。②がいわば「沈黙への讃歌」なのに対して、①が描くアメリカとは、「語り続けないかぎり認められない社会」の象徴だからだ。

つまり、江藤が見たアメリカ社会において、アメリカ人とは皮膚や髪の色のような「属性」ではなく、あくまで「ふるまい」なのである。 したがって適者生存の論理/倫理とは、たんに自助努力を重視するということにとどまらない。 そもそもアメリカではそうした努力なしには生きていけず、そしてその選別の結果、生き残った人間たちを「アメリカ人」と言うのである。

強調も、砂糖まど氏の原文ママ

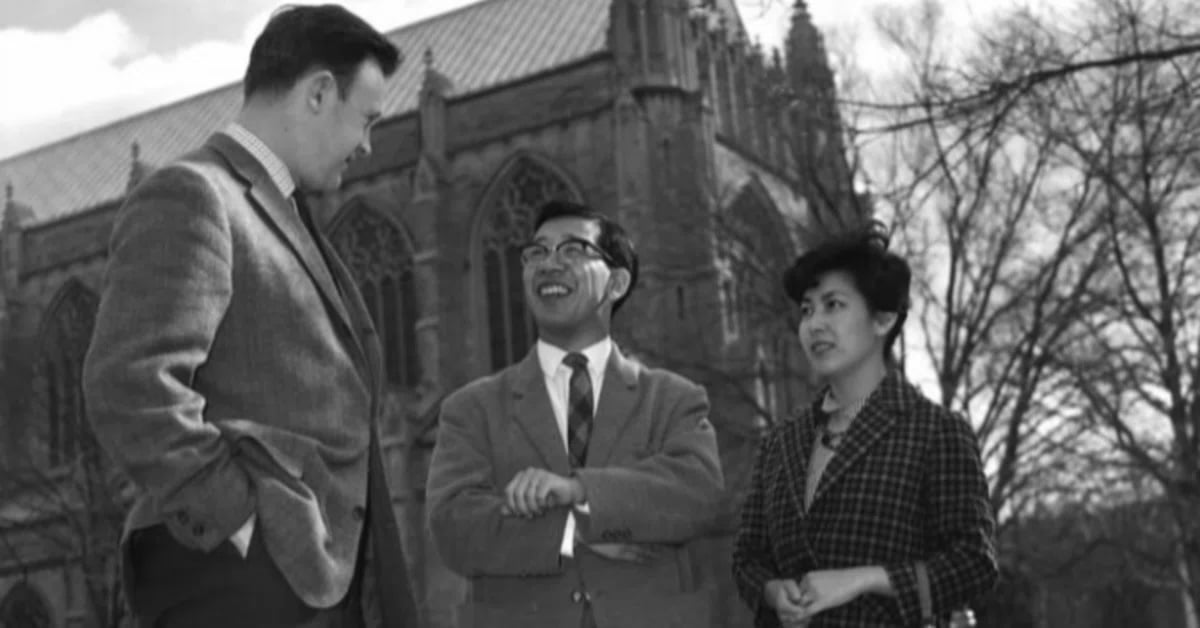

江藤にとってアメリカは、過酷な自助の国である裏面で、意外に居心地のいい場所だった。適切な物語を語れることがMembershipの条件で、「これこれの存在が ”日本人” です」と自己紹介すれば、そういう者として受け入れてくれる(実際に江藤は、プリンストン大で日本史の教鞭を執る)。

逆に日本に帰ってくると、拙著でも描いたとおり、江藤夫妻はうまくいかない。語らなくてもMembershipが自明な日本では、江藤のように口角泡を飛ばす批評家は浮いてしまうからだ。

物語を「語れること」というハードルを課すかわりに、参入自由で開かれた社会がアメリカなら、ネイティヴなら沈黙のままでOKな分、「余計なことは言うな」とされる国が日本である。どちらがマシかは、永遠の難題だ。

有名な東畑さんの主著の二分法でいうと、アメリカは「セラピーだけ社会」で、日本が「ケアだけ社会」みたいなものだ。患者が回復するには、人生のゴールに向かって語るセラピーが有効だが、しかしそれを始めるには、居るだけでいい安心の場所としてのケアが要る。

まずケアがあり、その後でセラピー、がいちばんいいのだが、なぜか両者は二者択一のように見られがちだ。セラピーには「語りきった=治った!」というAchievement(達成・実績)があるが、ケアにはなく、かつ求めないことが望ましい。

江藤ほど自意識が強く、名誉欲の塊だった著者もまず見ないが、そんな彼でも敗戦の傷を越えて語るためには、一緒に沈黙したままで居られるパートナーが必要だった。批評家ですらなにも書かないnon-Achievementな居場所があって初めて、競争社会に適応しうる。

カウンセリングの利用者が絶えないように、社会をナラティヴでセラピーする歴史は、いまも必要なのかもしれない。だがその手前で、「歴史なし」で沈黙する人とも、一緒に過ごすケアが要る。

過去を語らなくても・多様なままで・居られる場所があってこそ、他者と理解しあう方法としての歴史は甦える。SNSでジッショー! とマウントを取る歴史学者ほど、逆に歴史をダメにしてきた理由もそこにある。

参考記事:

(ヘッダーは、プリンストンでの江藤淳と慶子夫人。デイリー新潮より)

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年7月3日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。