台湾の核兵器開発、阻止の背後にCIAスパイ-英雄として再評価も

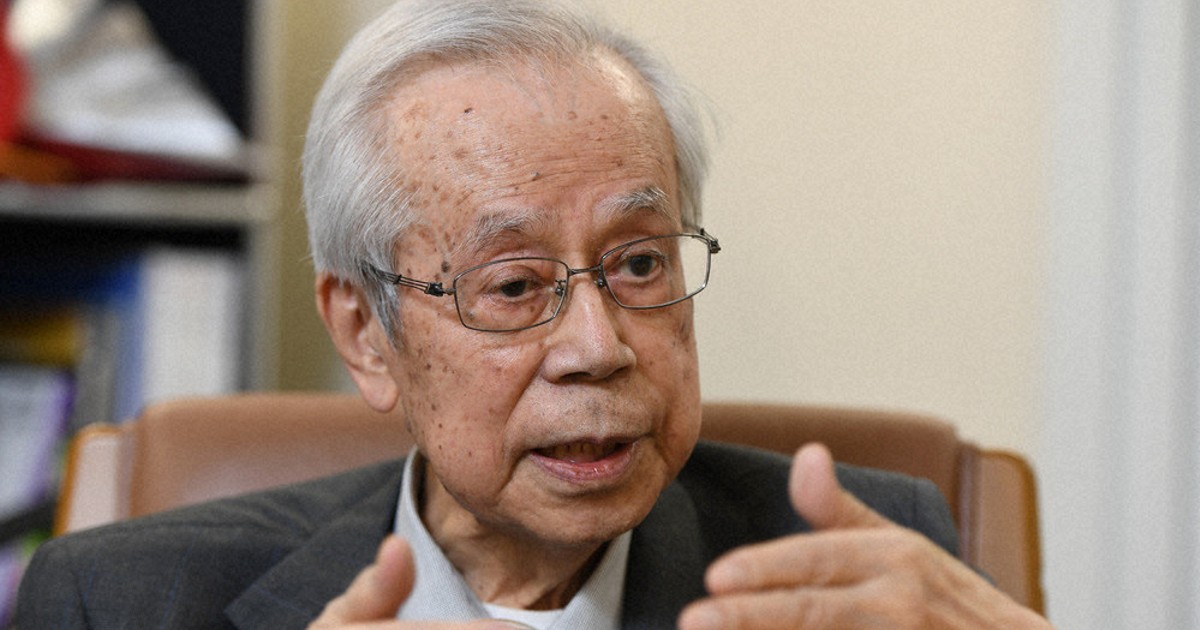

アイダホ州アイダホフォールズで暮らす張憲義氏は、風が強くない夏の日には自宅近くのゴルフ場に行くのが常だ。整えられた細い口ひげといたずらっぽい笑い声が印象的で、目立ちはしないが親しみやすい人物だ。

1990年にこの地に移り住んで以来、人目を引くこともなく、近くの研究所で安定した職に就いていた。3人の子どもを育て、仕事を引退して80代となった今は、週に2回のゴルフを日課にしようとしている。

この平凡な田舎暮らしは周囲に溶け込もうとするスパイにぴったりだが、張氏がまさにそのスパイだった。

数十年前、米国は中国の侵攻から台湾を守ると約束し、同地域に核兵器を配備していたが、台湾は自前の核こそが最も強力な防衛手段になると考えていた。

核兵器開発をひそかに進める台湾で最上位の原子力技術者の1人だった張氏。米中央情報局(CIA)は核拡散を防ぐための情報提供者として招き入れ、その情報で計画を放棄するよう台湾に圧力をかけたのだ。

当時の張氏の行動は今なお議論を巻き起こしている。中国に対抗する防衛力強化を妨害した裏切り者と見なす声がある一方で、核戦争という惨事から世界を救った英雄として評価する人もいる。

時に深刻に、時に冗談めかした口調で語る張氏は、当時はイデオロギーに基づいて自らの意思で行動していたという。スーツケースに詰まった現金や脅迫で動いたわけでなく、「ごく自然に」スパイとして活動したと語る。

米国が世界で初めて原子爆弾を日本の広島と長崎に投下してから80年。世界は今、予測困難な核の時代に入りつつある。ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルと米国によるイランへの攻撃、さらにはトランプ米大統領への不信感。核を保有するのはどの国か、冷戦後に国際社会がとりまとめた合意は揺らいでいる。

長年のタブーを破り、各国は核抑止力のメリットを公然と議論している。中国の核戦力が急速に拡大する中、特に日本と韓国で顕著な動きだ。一方で、米ロが交わした新戦略兵器削減条約(新START)の期限は来年。失効すれば約半世紀ぶりに核兵器の保有数に制限がなくなる。

カーネギー国際平和財団の核政策プログラム上級研究員、アンキット・パンダ氏は「私の見立てでは、状況は良くなる前に悪化する」と指摘。「冷戦後には見られなかったような軍拡競争が起きる可能性がある」とも語った。

こうした状況下であるからこそ、核兵器に楽観的な時代の雰囲気に流されず、命がけの任務を実行した張氏の行動は特筆すべきものにみえる。

現在、台湾を巡る情勢は不安定で中国はたびたび軍事演習を実施。一部の専門家は封鎖や侵攻の予行演習とみている。

しかし張氏は、台湾と中国が現在も共存しているという事実が自らの行動の正しさを証明していると話す。

台湾が核保有を急いだ背景には、中国の急速な核開発があった。1964年10月に新疆ウイグル自治区のタクラマカン砂漠で核実験を行い5番目の「核保有国」となった隣国に、台湾と米国は不安を増幅させていた。

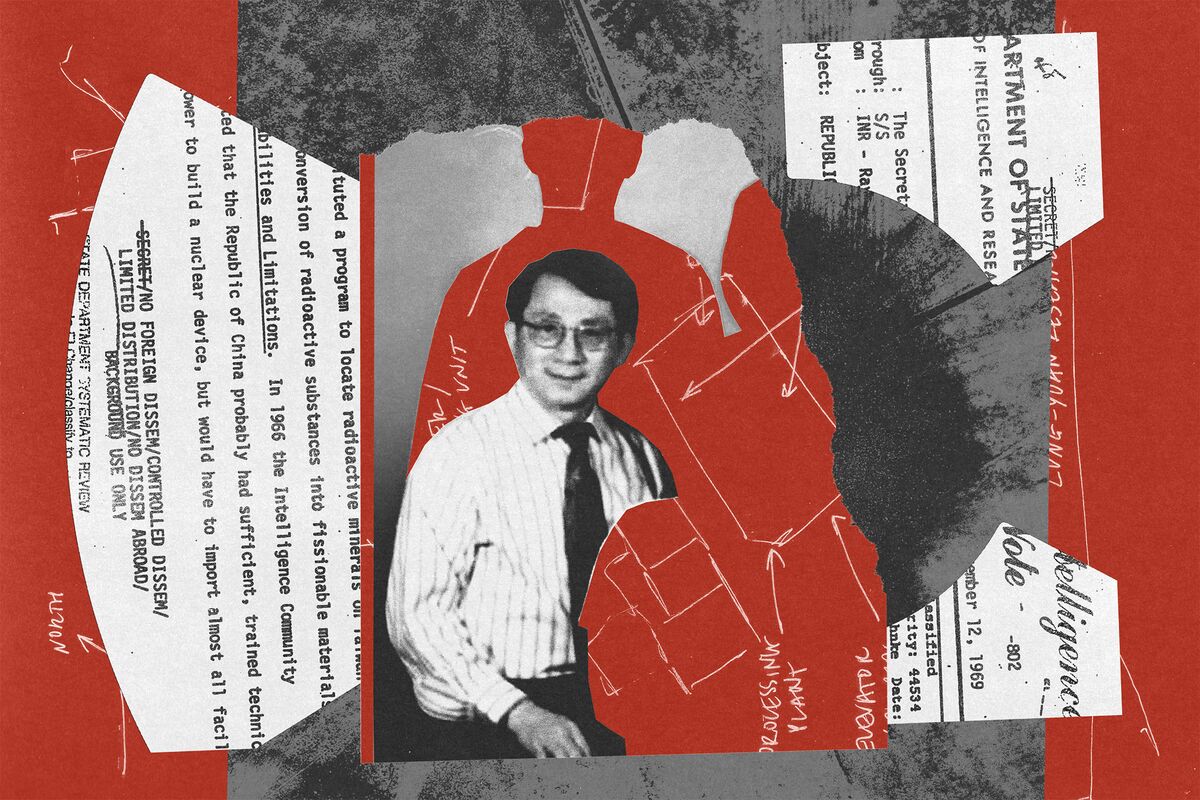

その2年後。当時の総統、蒋介石氏は側近に「新竹計画」の開始を指示。科学者たちは原子力発電所を隠れみのに、核兵器の開発を進めた。重要なのは米国に隠し通し続けることだった。

張氏は始動から約1年後に秘密計画に参加。69年には米テネシー州へ留学のため派遣された。このとき初めて、CIAが自身に関心を抱いたとみている。ただ当時は、台湾に核兵器が必要だという信念を強く持っていたため、CIA側の働きかけをはねつけたという。張氏は「台湾も核兵器を持つべきだと考えていた」と語った。

しかし、階級が上がるにつれて、考えは変わっていった。住民の大半がどちらも漢民族である台湾と中国の緊張関係は「政治的な内部闘争」にすぎないと思え、そうした中で台湾が核兵器を保有することは極めて危険と考えたのだ。

「殺し合うための大量破壊兵器を開発するのはおかしい」と当時を振り返った張氏は、後日電子メールで「私は共産主義者は好きではないが、中国人は大好きだ」とも述べている。

米国は79年、台湾との外交関係を断絶し中国と国交を結んだ。その5年後の84年、張氏は台湾の核能研究所(INER)の副所長に昇進し、CIAと正式な関係を結んだ。その2年前から断続的に情報を提供していたが、86年にチェルノブイリ原子力発電所で起きた事故で自身の行動が正しいという確信を深めたという。

88年までには、亡命の時期が来たとの判断で米国が動いた。張氏は研究所の職員会議に出席せず、失踪した。まずシアトルに渡ってからワシントン近郊に身を潜めた。その後は、亡命直前に東京のディズニーランドに向かっていた妻と3人の子どもたちも米国で合流した。

米国は張氏の提供した情報を使い、台湾に直接働きかけ、核兵器の開発計画は撤回された。

張氏はCIAの支援で最終的にアイダホフォールズに落ち着き、米エネルギー省の「アイダホ国立研究所」に職を得た。氏名は変更せず、「グレイ」というファーストネームを新たに名乗り、89年に米国市民となった。

台湾では研究所の同僚が張氏が辞職する旨を記したメモを確認。台湾メディアが失踪について数カ月後に報道すると大騒ぎとなり、張氏は指名手配リストの最上位に掲載された。

長く張氏の活動の実態は明らかにされていなかったが、97年にその詳細が公にされた。長年CIAスパイとして活動した後に外交官となったジェームズ・リリー氏が米紙ニューヨーク・タイムズのインタビューに答え、この作戦を諜報(ちょうほう)と外交の手本と称賛した。

張氏は直接会ったことはないとした上で、2009年に死去したリリー氏が作戦の背後にいた「ビッグボス」だったと考えている。

CIAは張氏の役割について公式には認めておらず、関連資料の多くはいまだ機密扱いとなっている。ブルームバーグはコメントを求めたが、CIAおよび台湾の与党・民主進歩党からはいずれも返信がなかった。

野党・国民党の国際部主任である黄介正氏は今なお、張氏を裏切り者と見なしている。「純粋に軍事・法的な観点から許すことはできず、法に基づいて罰せられるべきだ」と指摘する。

ただし黄氏は、核兵器を保有した方がよかったのかという問いに対しては否定的だ。制裁や国際的孤立を招くリスクがあり、ただでさえ外交関係を結ぶ国・地域に乏しい台湾にとって、大きな負担になりうると語った。

核兵器に詳しいデビッド・オルブライト氏は台湾の核開発について書いた本の中で、「核武装した中国が核武装した台湾と対峙(たいじ)する悪夢のシナリオが回避された」として、張氏とCIAの行動を評価した。

中国が台湾統一のためには武力行使も辞さない姿勢を強めている現在も、オルブライト氏は著書で示した見解は変わらないと答えた。たとえ台湾が中国の侵攻を招くことなく核兵器の開発に成功したとしても、米国が台湾への軍事的・経済的な支援を継続するのは極めて困難だっただろうと指摘した。

台湾ではその後、核兵器開発の議論はほとんど行われていない。民進党は長年にわたり核エネルギーに反対し、脱原発を目指してきた。一方で、エネルギー安全保障への懸念から、原発再稼働の是非を問う住民投票が今月後半に実施される予定となっている。

張氏は指名手配の解除後も、台湾に一度も帰っていない。ビデオ通話などの登場で郷愁の念が薄れたほか、両親の他界もあって戻ることへの関心がほとんどないと語る。一方で「いまでも牛肉麺のような台湾の食べ物を探している。また味わうために戻りたい気持ちはある」と話した。

「私は核兵器のない世界平和を追い求めるような大志を抱いていたわけではない」と語るが、その行動は間違いなく大きな結果をもたらした。

「公然と多くの人から裏切り者と非難された」と当時を振り返る張氏は、そうした批判をほとんど気にかけていないと言う。その理由は、台湾から米国への移住の理由を知った息子が記したメッセージにある。

「家族のためだけでなく台湾にとっても、あなたは正しい決断をしたと確信しています」