【大河ドラマ べらぼう】第39回「白河の清きに住みかね身上半減」回想 命がけで定信に立ち向かった蔦重 孔子の教えで夫を守った妻てい 栃木の地で心癒される歌麿、歴史的名作群への序奏 女性に優しい鬼平の事件処理 - 美術展ナビ

命を賭けても、言うべきは言う 蔦重の意地

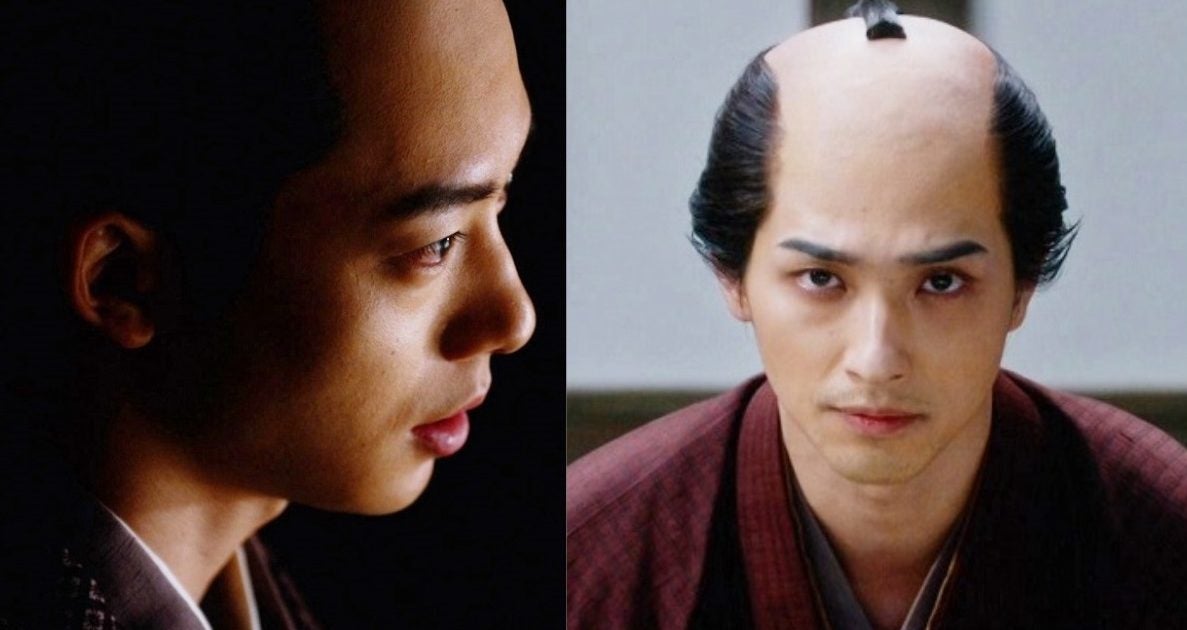

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」、第39回「白河の清きに住みかね身上半減」では、主役の蔦屋重三郎(蔦重、横浜流星さん)と、老中の松平定信(井上祐貴さん)の対決という大きな見せ場がやってきました。時の最高権力者に真っ向から論戦を挑むという、いつ命を取られても文句を言えない所業。蔦重、覚悟の大勝負でした。(ドラマの場面写真はすべてNHK提供)

「会ってみたい」気持ちも? お白州登場の定信

定信がお白州に登場した理由について、今回の事件が「御公儀を謀った非常に由々しきもの」だったからと説明していましたが、ベストセラーを次々と生み出す蔦重に対して、文芸を愛する者として強いリスペクトの気持ちを持っていた定信です。「直に会って、どんな人物が知りたい」という好奇心があったに違いありません。ただし、事実認定に斟酌を加えないのはさすが厳格な人物です。「どれもこれも女遊びの指南書。これのどこが好色でないと」。罪に問われた『娼妓絹籭しょうぎきぬぶるい』『仕懸文庫しかけぶんこ』『青楼昼之世界錦之裏せいろうひるのせかいにしきのうら』の3冊を手に、定信は好色本の出版を禁じたお触れに抵触したとして「有罪」と断定します。

これに対して蔦重、「跋文ばつぶん(あとがき)には遊びは身を滅ぼすと但し書きしております。ゆえにこの本は教訓読本です」と突っ張りますが、定信は相手にしません。「それを決めるのは私。かようなものは二度と出さぬと誓え」と蔦重に白旗を上げるよう迫ります。ここからの蔦重の度胸には恐れ入りました。

本人を前に「あなたの治世、魚も棲みたくないよ」

魚は濁りのある水の方を選ぶ、というたとえ話から、「人も魚もそう変わらないと思うんです。どうも濁りを求めるところがあります。うまい飯が食えて、おもしれえ遊びができて、怠けても怒られねえところに行きたがるもの」と訴え、あろうことか、当の本人を目の前にあの有名な狂歌をそらんじる蔦重。

「反省はしない」 蔦重の強烈なメッセージ

この歌について蔦重は「けしからんとは思うんですよ」と一応、否定的に評価はしてみせましたが、この時代に「前の老中のほうが良かった」という趣旨のことを町人風情が老中に直接伝えたなら、身上(財産)ではなく、その場で身体を二つにされても不思議はなかったではないでしょうか。「越中守(定信)さまは、良き世にするために、懸命に汚ねえドブをさらってくださっている訳でしょう。そこで私は本屋として何かできることがねえかと知恵を絞って…」と屁理屈を並べ立て、戯ける精神を忘れない蔦重。「おれは反省はしない。これからも自分が良いと信じる本を世に問う」という強い志ははっきり定信に伝わったことでしょう。

さて、定信は蔦重という人物をどう見定めたのでしょうか。

苦心の設定、問題の3冊

蔦重が財産を半分没収となる「身上半減」となり、作者の山東京伝(古川雄大さん)が手鎖50日の刑を受けるきっかけになった3冊。

いずれも洒落本というジャンルで、表向きは「教訓読本」という学びのための書物という体裁を取っていました。

山東京伝 著『仕懸文庫』,蔦唐丸,[寛政3 (1791) ]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2533925 『手段諫物娼妓絹籭』(大阪大学附属図書館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100080447いずれも遊郭の男女の人間模様を描いていますが、設定を大坂にしたり、鎌倉時代の大磯にしたり、藤原道長の時代にしたり、と苦心のあとが見られます。が、直前の寛政2年(1790)5月に出されたお触れに抵触したと判断されました。好色本を禁じ、かつ古代の事にたとえて不届きな内容を描くのも禁じているからです。体裁を整えて「教訓ものですから」という言い訳は、同業者の仲間には通じても、幕府には一顧だにされませんでした。

地本問屋仲間のチェックは通りましたが…むしろ開き直り?

むしろ確信犯では、という見方さえあります。ほぼ同じタイミングで蔦重&京伝のコンビで出版された黄表紙『箱入娘面屋人魚』では、蔦重本人が登場して「まじめなる口上」を述べています。

京傳 作『箱入娘面屋人魚 3巻』,蔦唐丸,寛政3 (1791) 序. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892706山東京伝が前年の『黒白水鏡』で罰を受けたことなどに触れて、京伝は戯作の執筆を辞めたのだが、今度だけは頼むと蔦重が懇願し、京伝も決意を曲げて何とか書いてくれた、という経緯を説明しています。法政大学名誉教授の田中優子先生(日本近世文学)は「蔦屋重三郎 江戸を編集した男」(文春新書)で、「京伝を守りつつ、自分の責任で『箱入娘面屋人魚』を刊行することの言い訳で、(罪に問われた)洒落本のことには触れていない。もちろん幕府からすれば、何の言い訳にもなっていない。そればかりか、むしろ開き直りや挑発と取られたかもしれない」と指摘しています。蔦重とすれば十分に警戒しなければならない状況だったにもかかわらず、わざわざ「まじめなる」と形容した口上の書きぶりからは、むしろ公儀を小バカにした態度すら感じます。

ていが救った蔦重の命、孔子の教えの重み

半ば自ら望んで、命すら奪われかねない状況に陥った蔦重。そのピンチを救ったのは妻のてい(橋本愛さん)でした。幼いころから学んだ漢籍の教養をフル活用したのです。

平蔵に口添えしてもらい、定信が信頼を寄せる儒学者の柴野栗山(嶋田久作さん)に面会。夫の減刑の嘆願をしました。

相手が儒学者である以上、頼りになるのは孔子の教えです。優れた為政者に相応しい判断をしてほしい、というのがていの主張の主眼でした。ていの訴えはまず『論語』から。「導之以政」で知られる孔子の教えの根幹部分を引用しました。

論語の「為政 第二」から。「先生は言われた。『人々を導くにあたって法制や禁令により、刑罰によって取り締まったならば、刑罰から逃れることばかりを考え、恥じる心がなくなる。人々を導くにあたって徳により、礼によって整えたならば、恥じる心が生まれ、正しい道に至る。』(「完訳 論語」井波律子訳 岩波書店)。井波先生は「こうした考えかたは、春秋の乱世のまっただなかを生きた孔子の揺るぎなき信念であり、見果てぬ夢であった」と孔子の意図を論じています。現代に至ってもなお、見果てぬ夢かもしれません。

栗山はこう応じます。「君子中庸」も広く知られました。

『中庸』から。「仲尼(孔子)はいわれた、『君子は中庸の徳を守るが、つまらない小人は中庸(の価値がわからないでそれ)にそむくものである。君子が中庸を守るというのは、いかにも君子らしい立派なふるまいでいて、そのうえどんな時でもその場に応じて中でおれるからだが、小人が中庸にそむくというのは、しかにも小人らしいつまらない行動をとって、しかも(慎みを知らない過激さで)何でもあたりかまわずやってのけるからだ』(「大学・中庸」金谷治訳注、岩波文庫)

蔦重は同じ過ちを繰り返す「小人」ではないのか、という栗山。「許しても改めぬ者を許し続ける意味がどこにある?」とていに問います。

それに対しててい、夫には高い志がある、と言います。「見義不為 無勇也」は最も人口に膾炙したフレーズのひとつ。

「論語」の「為政 第二」から。「先生は言われた。「自分の先祖の霊魂でもないのに祭るのは、へつらいである。人としてなすべきことを見ながらやらないのは、勇気のない人間である」(「完訳 論語」井波律子訳 岩波書店)

名高い一節です。「完訳 論語」によると、孔子の生きた当時は、自分の先祖の霊魂を祭ることがたいへんに重視されました。しかしこの風習がエスカレートし、有力者などの先祖の霊魂を祭る者まで現れました。孔子は、そうしたふるまいを、有力者に阿る卑屈で卑怯な行為だ、と厳しく批判。その上で、ある事態に直面しながら、逃げ腰になったり知らん顔をしたりして、人としてなすべきことをやらないのは卑怯きわまりない、というのが孔子の教えでした。

「孝行者の女郎を助けるのは正しいこと」

ていは「夫は、女郎が身を売る代金を客に倹約しろ、と言われていると嘆いておりました。遊里での礼儀や、女郎の身の上を伝えることで、女郎の身を案じ、礼儀を守る客を増やしたかったのです」と出版の意図を説明。その上で「女郎は親兄弟を助けるために売られてくる孝の者。不遇な孝の者を助くるは正しきこと。どうか、儒の道に損なわぬお裁きを願い出る次第です」。儒学者に対する説得としては100点満点でしょう。さすがの論理構成でした。

ていの説得に心を動かされた栗山。「過ぎたるは猶お及ばざるがごとし」の名高い一節で定信を説得しました。

「論語」の「先進 第十一」から。「子貢がたずねた。『師と商、とどちらがすぐれているでしょうか』。先生は言われた、『師はやりすぎであり、商は引っ込み思案だ』。子貢は言った。『ならば師のほうがすぐれていますか』。先生は言われた。『やりすぎと引っ込み思案は似たようなものだ』。(「完訳 論語」井波律子訳 岩波書店)

現在は「やり過ぎはよくない」というイメージで受け止められがちですが、孔子の思いは「過剰も不足も好ましくなく、中庸こそ望ましい」というもの。栗山はていの主張を認め、厳罰は回避するべきだ、と定信に助言したのでした。

「あなたはやり過ぎ」 夫に「中庸」を求めたてい

「身上半減」の裁きを受け、命は取られずに済んだ蔦重。

奉行から「以後は心を入れ替え、真に世のためとなる本を出すことを望んでの沙汰である」と伝えられると蔦重、また言わなくてもいいことをあえて口にします。「真に世のため。それが難しいんですよね。どうでしょう、真に世のためとは何かをお奉行様、いちど膝を詰めて。叶うなら越中守…」と言いかけたところで、ていの怒りが爆発しました。

「安宅の関」ばり、おていさんの機転と真情

「おのれの考えばかり…。べらぼう!」。ていの思いは言葉になりませんでした。夫を殴りつける姿に、あっけにとられる奉行たちでした。これ以上、蔦重を喋らせたら収拾がつかなくなる、と見たてい。咄嗟の行動だったでしょう。歌舞伎の「勧進帳」の安宅の関で、疑いを掛けられた義経を弁慶が殴りつけ、ピンチを凌いだ場面を思わせました。同時に、どれだけ周囲の人に心配をかけたのか、あなたは分かっているのか、という気持ちが溢れたゆえの行動でもあったでしょう。恐らく、栗山の指摘が心に刺さったであろうてい。「尖った主張も結構ですが、あなたこそ『中庸』をもっと重んじなさい」とも伝えたかったのではないでしょうか。

帰宅後、軽口を叩いて鶴屋(風間俊介さん)からも「そういうところですよ」と真顔で厳しくクギを刺されました。

厳しい経験を経て蔦重、いくらか大人しくなるのでしょうか。それとも……。

そうでもないようです。やはりへこたれないのが蔦重の魅力。

刑罰を受けたことが話題になり、店もかえって繁盛しました。蔦重の「やり過ぎ」は一生、治らないのでしょうか。

蔦重と定信、これからどうなる?

当代の最高権力者と対峙して、命を賭けて一歩も引かない蔦重の意地を、定信はどう見たのでしょうか。この時代の第一級の文化人であり、文芸の道にも通じた定信です。表現活動に関わる者としての蔦重のプライドや責任感には共感するものがあったかもしれません。この2人の関わり、これからも何かの形で続くのでしょうか。今後のドラマの展開が楽しみです。

失意の歌麿、江戸を離れる

最愛の妻、きよを失い悲嘆にくれる歌麿(染谷将太さん)でした。

栃木の豪商から肉筆画を依頼されていたことを理由に、江戸を離れて栃木に滞在することにしました。蔦重の母、つよ(高岡早紀さん)が同行しますが、蔦重に対しては「もう関わりない」と冷淡。あえて距離を取ることにしたようです。

素朴な味わい 栃木ゆかりの歌麿作品

歌麿が移った栃木は現在の栃木県栃木市。ちょうど現在、栃木市立美術館では展覧会「喜多川歌麿と栃木の狂歌」が開催されています。12月14日まで。

栃木市立美術館栃木の豪商、釜屋伊兵衛(大河ドラマでは益子卓郎さんが演じています)の依頼で歌麿が作ったとされる「雪月花」三部作の高精細複製画や、やはり栃木で制作したとみられる『女達磨図』などを鑑賞できます。

高精細複製画による歌麿の「雪月花」三部作(栃木市立美術館で) 喜多川歌麿《女達磨図》紙本墨画淡彩 寛政2-5年(1790-93)頃 栃木市立美術館蔵展示では、歌麿が栃木の狂歌師と組んで作った作品が目を引きます。

喜多川歌麿《狂歌入風俗十二月 七月》 寛政4‐5年(1792‐93) 公文教育研究会蔵 喜多川歌麿《狂歌入風俗十二月 十月》寛政4‐5年(1792‐93) 個人蔵回り燈籠を囲んで遊ぶ子供たちや酔っぱらった男性などが描かれており、素朴でユーモラスな味わいの歌麿作品に触れることができます。ちょうど大首絵の美人画で歌麿が一世を風靡している時期なのですが、ちょっと意外な画題です。形井杏奈学芸員は「なぜか栃木ゆかりの歌麿作品は美人画が少ないのです。依頼者との関係なのか、不思議なところです。今後、研究がすすめられるポイントだと思います」と話していました。

栃木市立美術館の展示風景ドラマと不思議な符合?

妻を失い、栃木に向かったというドラマの設定はもちろんフィクションですが、栃木という土地が歌麿にとって、江戸とは違って肩ひじ張らなくて済む場所だったのでは、という想像も働きます。ドラマと不思議な符合をみせる展示。アートファン、浮世絵ファン、「べらぼう」ファンはぜひ足をお運びください。

「大首絵」の美人画の前触れか

旅立った歌麿が残したスケッチを、まじまじと見つめる蔦重のシーンが印象的でした。多くは生前のきよをモデルに描いたものでしょう。これから登場するであろう、歴史的名作群への前触れということなのでしょう。

喜多川歌麿筆『姿見七人化粧・びん直し』 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵 喜多川歌麿筆『婦女人相十品・ポッピンを吹く娘』 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵制作に至る、歌麿の魂の歩みがこれからどのように描かれるのでしょうか。楽しみでなりません。

「鬼平」、女性の心情に配慮した事件処理

長谷川平蔵(中村隼人さん)は登場場面は多いものの、本務の「火付盗賊改方」としての捕物シーンは初めてかもしれません。鮮やかな「鬼平」の本格登場でした。

「江戸『捕物帳』の世界」(山本博文監修、祥伝社)によると、平蔵は寛政3年(1791)、「葵小僧」を名乗った盗賊の大松五郎を板橋で捕らえました。徳川の治世を冒とくする意図があったのか、葵の紋を付けた提灯と衣服を付けて犯行を重ねていました。

二か月ほどのうちに、50か所以上の商家に押し入り、押し込み先では必ず婦女に乱暴したという大松。平蔵の取り調べに、大松は被害者の女性たちのことを自慢気に口にしたそうです。言葉を失う所業でした。

通常なら被害者から調書をとり、被疑者の供述と突き合わせるのですが、平蔵は女性にとって苦痛となる調書は取らず、老中に伺いを出して早々と大松を斬首にしたそうです。こういうところにも、市井の人々に寄り添った平蔵の心情の一端が伺えます。

(美術展ナビ編集班 岡部匡志) <あわせて読みたい>

視聴に役立つ相関図↓はこちらから