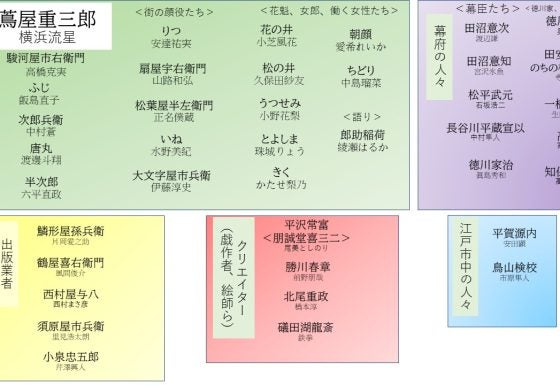

【大河べらぼう】充実の相関図! 横浜流星演じる蔦重をめぐる登場人物たち カテゴリー別に紹介 「吉原」「幕府」「出版業者」「クリエイター」など

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」は江戸中期が舞台。主人公の蔦屋重三郎(蔦重、横浜流星さん)が生まれ育った吉原をはじめ、江戸市中の人々や幕臣、出版業者、戯作者や絵師といったクリエイターら様々な人物が蔦重と関わり、ストーリーは重層的に展開されます。それぞれのカテゴリーごとにキャストを紹介します。視聴のお供にどうぞ。

1【吉原の人々】 2【幕府の人々】 3【出版業者】 4【江戸市中の人々】 5【クリエイター(戯作者、絵師ら)】

【吉原の人々】

◆蔦屋重三郎(蔦重、横浜流星さん) 吉原の人であった両親に幼くして捨てられ、駿河屋に拾われる。吉原に通じる五十間道にある茶屋・蔦屋を実質的に切り盛りしている。吉原の名もない若者から江戸のメディア王へと成りあがっていく。

<蔦重の身内> ◆駿河屋市右衛門(高橋克実さん) 吉原の引手茶屋(客に女郎を紹介する案内所)のひとつ、駿河屋の主。両親に捨てられた蔦重を養子にして育て上げた。蔦重に対して厳しいところはあるが、商売に対する姿勢と才覚には一目置いている。

◆ふじ(飯島直子さん)

駿河屋の妻。引手茶屋の女将。蔦重はじめ身寄りのない子どもたちを育て見守る。実子の次郎兵衛(中村蒼さん)を溺愛。◆次郎兵衛(中村蒼さん)

自由きままに生きる蔦重の義理の兄。駿河屋の跡取りとして五十間道にある茶屋・蔦屋の経営を任されているが、実質的な運営は蔦重に任せている。◆唐丸(渡邊斗翔さん)

明和の大火の際、蔦重に助け出され、蔦重の仕事を手伝うように。出自が分からない謎の少年。◆半次郎(六平直政さん)

蔦屋の向いにある「つるべ蕎麦」の主人。幼少期から蔦重たちを温かく見守ってきた。<街の顔役たち>

◆りつ(安達祐実さん) 女郎屋・大黒屋の女将として駿河屋、松葉屋、大文字屋、扇屋らとともに吉原をとりまとめ、蔦重の後見となる。のちに女郎屋を廃業し、芸妓の見番となった後も、蔦重に大きな影響を与える。◆扇屋宇右衛門(山路和弘さん)

女郎屋・扇屋の主。「墨河」という号を持ち、俳句、和歌、画などをたしなむ教養人で女郎たちにも和歌や書を習わせ、花扇、滝川といった名妓を育てた。◆松葉屋半左衛門(正名僕蔵さん)

代々名妓(めいぎ)としてその名を江戸中にとどろかす「瀬川」を輩出してきた老舗女郎屋・松葉屋の主。花の井(小芝風花さん)ら数多くの女郎を抱え、花魁(おいらん)から禿(かむろ)まで、その数は50人以上とも。吉原の顔役で町の決めごとを取り仕切る。◆いね(水野美紀さん)

松葉屋の女将。いねもかつて花魁であったが、主人(正名僕蔵さん)に見初められ女将として見世の経営に携わる。四代目・瀬川とは同年代であり、いつしか花の井(小芝風花さん)に瀬川の名跡の“或るいわく”について語る。◆大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)

新興勢力の女郎屋・大文字屋の主。最底辺の河岸見世の女郎屋の経営から始め、中見世(なかみせ)の女郎屋に店を拡大・成長させた経営手腕を持つ。経費削減のため、女郎に安いカボチャばかり食べさせたことからあだ名は「カボチャ」。<花魁、女郎、働く女性たち>

◆花の井(小芝風花さん) 吉原の老舗女郎屋・松葉屋を代表する花魁。幼いころに親に売られ、蔦重と共に吉原で育った幼なじみで、何でも話せる良き相談相手。蔦重を助け、時に助けられながら、共に育った吉原の再興に尽力する。やがて、伝説の花魁の名跡“瀬川”を継ぎ、その名を江戸市中にとどろかす。◆松の井(久保田紗友さん)

松葉屋の「呼出」。「呼出」は当時最高級の花魁であり、客からの指名を受けると禿(かむろ)や振袖新造(ふりそでしんぞう)を従えて引手茶屋まで客を迎えに行く。これを花魁道中と呼ぶ。松の井はトップの「呼出」であり、花の井の先を行く存在。◆うつせみ(小野花梨さん)

「座敷持ち」は「呼出」の下のランクで、自分の客を接待するための座敷を持っている中堅の女郎。花魁道中は行わないが、禿(かむろ)や振袖新造(ふりそでしんぞう)がついて身の回りの世話をする。うつせみは松の井、花の井に次ぐ女郎。とある出会いがきっかけで、人生が大きく変わる。◆とよしま(珠城りょうさん)

女郎屋・松葉屋(正名僕蔵さん)、いね(水野美紀さん)のもとで、禿(かむろ)や振袖新造(ふりそでしんぞう)の教育係である「番頭新造」を務める姉貴分。今は花の井(小芝風花さん)について、身の回りの世話も務めている。◆きく(かたせ梨乃さん)

ちどりたち河岸見世の女郎たちを抱える「二文字屋」の女将。きくもかつては吉原の女郎であり、年季があけて場末の女郎屋の経営を任されている。己の欲や利益だけを考えている忘八(引手茶屋や女郎屋の経営者)たちとは違い、最下層で生きる女たちに手を差し伸べようと腐心する蔦重(横浜流星さん)に心を動かされる。◆朝顔(愛希れいかさん)

幼少期の蔦重(横浜流星さん)と花の井(小芝風花さん)に赤本(子ども用の絵本)を読み聞かせ、蔦重が本の世界の楽しさ、面白さを知るきっかけとなった元・松葉屋の花魁。今は体を壊し、きく(かたせ梨乃)のもとに身を寄せている。明和の大火ののち、客足が遠のいた河岸見世では貧しさが増す中、朝顔は…。◆ちどり(中島瑠菜さん)

行き場を失い河岸見世に転落した女郎の一人。そこでひとりの女郎に命を救われる。<語り>

◆語り/九郎助稲荷(くろすけいなり)(綾瀬はるかさん) 明和の大火を無事逃れ、復興した吉原に戻ってきた九郎助稲荷。今回の語りはこの稲荷が、吉原を、江戸を、そして蔦重(横浜流星さん)を、天から見守り、時に蔦重に寄り添いながら、物語を案内する。【幕府の人々】

<幕臣たち> ◆田沼意次(渡辺謙さん) 自らの才能と実行力で、足軽出身の出自から遠江相良藩(いまの静岡県牧之原市)の五万七千石の大名に昇りつめた。米による幕府の財政運営に限界をおぼえ、商業重視の政策に方針を転換。商人を中心に江戸は好景気に沸く。また印旛沼の干拓、蝦夷地の開発、優秀な人材を幕政に積極的に登用する。

◆田沼意知(宮沢氷魚さん)

田沼意次(渡辺謙さん)の嫡男。田沼権勢の象徴として、若くして意知は若年寄に昇進、異例の出世をとげる。意次が着々と実行してきた改革を、より推進し、政治的手腕を発揮、蝦夷開発にも積極的に携わっていく。また、江戸の町を度々見聞するなど好奇心旺盛な一面も持つ。意次の後継者と思われていたが、江戸城内で予期せぬ事件に巻き込まる。◆松平武元(石坂浩二さん)

吉宗、家重、家治(眞島秀和さん)の将軍三代に仕え、家治からは「西の丸の爺」と呼ばれ信頼された「老中首座」。上野国館林藩主でもあり、その官位から「右近将監(うこんのしょうげん)」様と呼ばれ、敬愛を集める。◆長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)

青年時代は風来坊で「本所の銕(てつ)」と呼ばれ、遊里で放蕩(ほうとう)の限りを尽くしたという逸話も持つ。のちに老中・松平定信に登用され「火付盗賊改方」を務め、凶悪盗賊団の取り締まりに尽力する。その人柄も相まって庶民から「今大岡」「本所の平蔵様」と呼ばれて絶大な人気を誇った。<徳川家、御三卿、大奥>

◆徳川家治(眞島秀和さん) 九代将軍・家重が、言語不明瞭で体が弱かったため、八代将軍・吉宗の英才教育を幼いころから受けてきた。家重の遺言に従い田沼意次を側用人に重用し、松平武元らとともに政治に励んだ。将棋を趣味として、その腕前は高く、将棋を通じて意次との絆を深めたといわれる。◆徳川家基(奥智哉さん)

幼いころより聡明(そうめい)で成長するにつれて政治に関心を持ち、田沼意次の政策を批判。十一代将軍として将来を期待されるが、鷹狩(たかがり)に出かけた折に体調不良を訴え、謎の死を遂げる。徳川宗家の歴史の中で「家」の通字を授けられながらも唯一将軍位に就けなかった。◆田安賢丸、のちの松平定信(寺田 心さん)

幼少期より聡明で、兄たちが体が弱かったため、若くして田安家の後継者、また、十代将軍・家治の後継と目されていた。陸奥白河藩の養子にむかえられ、幕政の中心から遠のくも、田沼意次の失脚後は十一代将軍・家斉の命で老中となり、寛政の改革を行う。風紀の取り締まりで蔦屋重三郎に厳しい処分を科す。◆一橋治済(生田斗真さん)

八代将軍・吉宗の後継者対策に端を発して作られた「御三卿」のひとつ一橋徳川家の当主。吉宗の孫にあたり、十代将軍・家治とはいとこ。次々と将軍後継者が早世する中、最後に残った治済の息子・家斉が十一代将軍となり、治済は「将軍の父」としてすべての富と権力を得る。◆高岳(冨永愛さん)

田沼意次(渡辺謙さん)、松平武元(石坂浩二さん)と並び幕府の実権を握る大奥の最高権力者。賢丸(寺田心さん)の妹の種姫を十代将軍・家治(眞島秀和さん)の養女として迎え、家治の嫡男・家基(奥智哉さん)の正室とするよう画策する。◆知保の方(高梨臨さん)

十代将軍・家治の側室。家治は正室・五十宮との間に永らく子ができなかったが、側室を持つことを拒み続けていた。しかし意次の強い後押しで知保の方は家治の側室となり、家基を出産。長子出産の功労から「老女上座」の格式を賜った。【出版業者】

◆鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん) 大人向けの絵本・黄表紙『金々先生栄花夢』で黄表紙のパイオニアとなった江戸を代表する地本問屋の主。蔦重に初めて本格的な本づくりの仕事を任せるなど、商売の基礎を指南する。やがて蔦重が本格的に本屋業に乗り出すと一転、ライバル関係となり、激しい争いを繰り広げる。

◆鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)

鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)や西村屋与八(西村まさ彦さん)らをまとめる江戸市中の地本問屋のリーダー的存在で、新参者の蔦屋と対立。草双紙や錦絵で数多くのヒット作を出版するとともに、山東京伝など若い才能を見いだしプロデュースするなど、蔦重とともに一時代を築いた。◆西村屋与八(西村まさ彦さん)

「錦絵」の永寿堂の主。宝暦のころ(1750年代)から錦絵を手がけ、鈴木春信などの有名な絵師ともつながりを持ち、一代で江戸を代表する地本問屋となる。蔦屋と、現代の「ファッションカタログ」の先駆けとなる吉原の女郎をモデルに呉服屋とタイアップした錦絵のシリーズ『雛形若菜初模様』を共に手がけることになる。その後、鳥居清長らの「美人画」を数多く手がけ、二代目も含めて蔦重のライバルとして江戸の出版界を共にけん引する。◆須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)

日本橋の中心地に店を構え、漢籍や学術書、辞典などを扱う大手本屋の商人でありながら、平賀源内や杉田玄白などが書いた新しい本を数多く出版する個性的で革新的な版元。幕府の弾圧を逃れながらも『解体新書』や『三国通覧図説』などを次々に世に送り出す。◆小泉忠五郎(芹澤興人さん)

蔦重が吉原細見の改め(最新の情報を収集し、それを元に原稿の編集作業を行うこと)の仕事を始める以前から、改めの仕事を請け負っていた。その後、版元として吉原細見『松のしらべ』などを出版する。蔦重が吉原細見の仕事を担うようになってからも競い合うように改めの仕事を続ける。【江戸市中の人々】

◆平賀源内(安田顕さん) 本草家、戯作者、鉱山開発者、発明家…先進的なアイデアを次々と思い浮かべては、その実現のため日本各地を巡り、成功と失敗を繰り返し、ときに山師ともよばれる。その発想に田沼意次もほれ込む。蔦重も吉原に再び客を呼び寄せようと、源内に仕事の依頼をすべく接触を試みる。

◆鳥山検校(市原隼人さん)

当時吉原一の花魁といわれた瀬川(小芝風花さん)を1400両で身請けをした男。検校は盲人に与えられた最高位の官位であり、鳥山は幕府の許しを得て高利貸しを行い、多額の資産を築いていた。金の力ですべてを手に入れた鳥山であったが、唯一、妻・瀬川の心だけは、まだ自分のものにできておらず、そこに蔦重の姿を感じ取っていた。【クリエイター(戯作者、絵師ら)】

◆平沢常富<朋誠堂喜三二>(尾美としのりさん) 出羽国久保田藩(秋田藩)の藩士で、江戸城の留守居(いまでいう外交官)を務める。役職柄、情報交換の場として吉原に出入りすることが多く、「宝暦の色男」の異名をもつ。一方で、奇想天外な大人の童話、歌舞伎の筋書きをもじったパロディーなど洒落、滑稽、ナンセンスを盛り込んだ戯作を数多く発表し、また手柄岡持(てがらのおかもち)という名で狂歌も発表。流行作家として一時代を築く。のちに蔦重にとって最高かつ最大の協力者となる戯作者。

◆勝川春章(前野朋哉さん)

蔦重が手がけた『青楼美人合姿鏡』を北尾重政(橋本淳さん)と共に描いた当代一の役者絵師。のちに葛飾北斎など多くの弟子を抱え、役者似顔絵を得意とする勝川派の代表となり、喜多川歌麿(染谷将太さん)の「美人画」や写楽の「大首絵」に大きな影響を与えることになる。◆北尾重政(橋本淳さん)

本屋の息子として生まれ、本に囲まれた環境に育ち、絵師としての才能を開花させる。門人も多く、喜多川歌麿(染谷将太さん)を弟子のように育てたともいわれる。「美人画」、「役者絵」の絵師として人気を誇る一方で版本挿絵の仕事も晩年まで続け、蔦重出版物の多くに関わることとなる。蔦重との最初の仕事は『一目千本』。◆礒田湖龍斎(鉄拳さん)

蔦重(横浜流星)が企画して、西村屋与八(西村まさ彦)と共に出版した『雛形若菜初模様』の絵師。吉原の女郎たちに新しいデザインの着物を着せて描いた雛形本の浮世絵版の先駆けとして、当時の女性たちの関心を集めることになる。

(美術展ナビ編集班 岡部匡志)

- NEW

- NEW

- NEW

- SPECIAL

- NEW

- NEW

- NEW

- NEW

- NEW

- NEW

- SPECIAL

- NEW

- NEW

- NEW

- NEW

- SPECIAL

- NEW

- SPECIAL