日本人には独特の「共振性」があるーー『地震のあとで』演出・井上剛が4度目の「震災の物語」で感じたこと(田幸 和歌子)

1995年に発生した阪神・淡路大震災の後、村上春樹が著した短編集『神の子どもたちはみな踊る』の中の4作を、震災から30年を迎える2025年の節目に連続ドラマ化した作品『地震のあとで』(NHK総合 22時〜)が4月5日から放送される。

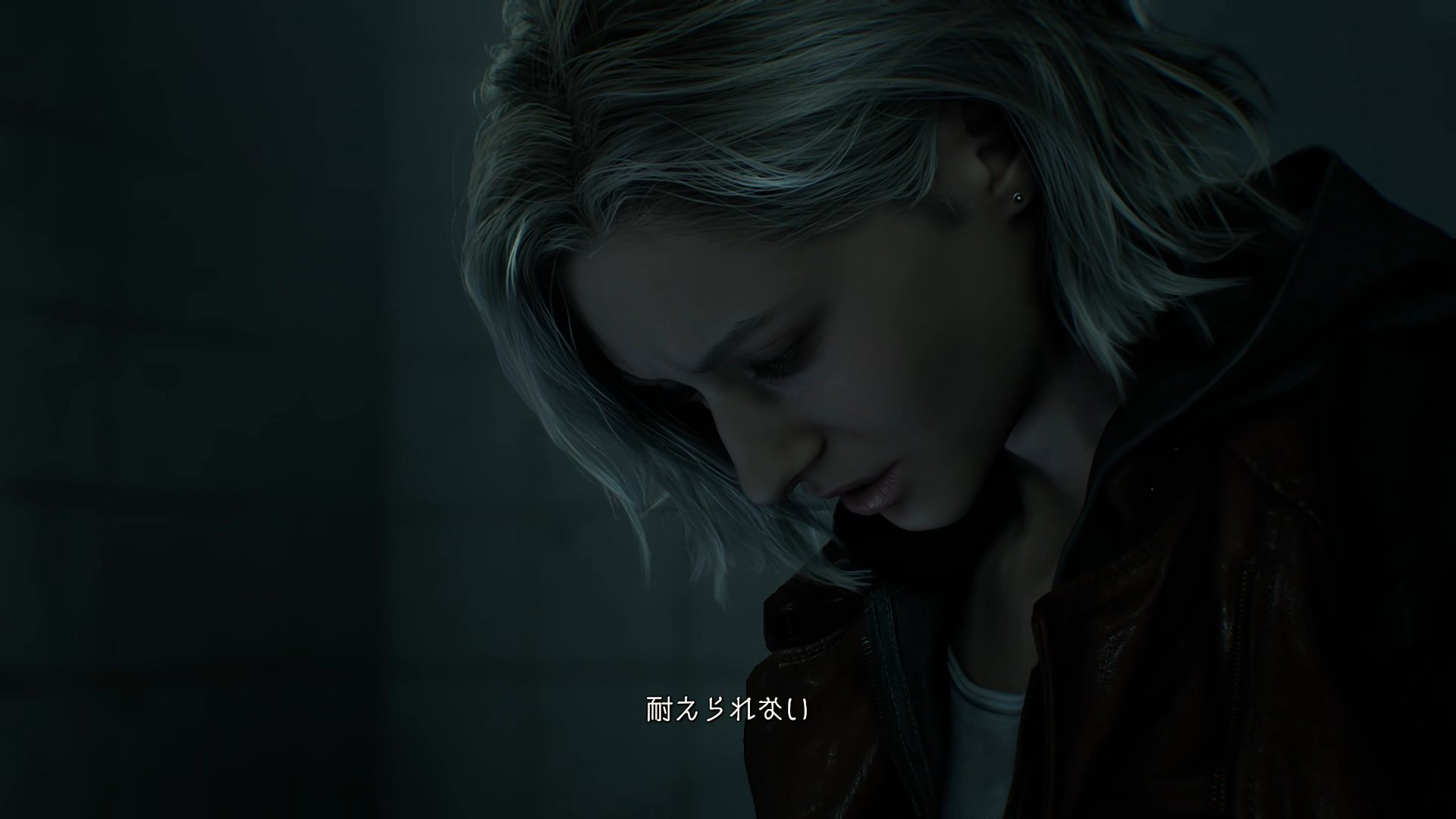

(C)NHK『ドライブ・マイ・カー』脚本の大江崇允によって紡がれる物語に通底するのは、「人間社会を襲う圧倒的な暴力とその影響」であり、原作と同じく「天災」「災厄」などを、現地ではなく遠い場所で受けた人間たちの喪失を描く作品でもある。

演出を手掛けたのは、ドラマ化・映画化された『その街のこども』(2010年、2011年)、朝ドラ『あまちゃん』(2013年度上半期)、映画『LIVE!LOVE!SING!生きて愛して歌うこと劇場版』(2016年)など、震災をモチーフとした作品を数多く演出してきた井上剛さん。

インタビュー後編となる本記事では、寓話的なムラカミワールドを映像化するうえでの苦労や、震災の物語を描き続ける理由について聞いた。

生身の人間で映像化するのが難しい文体

――原作となった村上春樹さんの短編はセリフが少なく、余白のある文学作品で、どういった映像になるのか想像がつきませんでした。でも実際に拝見すると、まさにムラカミワールドですね。

第1話「UFOが釧路に降りる」より (C)NHK井上:僕は小説を読んだとき、村上さんの文章にすごくノセられたんですね。非常に読ませる文体であることは当然ですが、だからこそ惹き込まれながらも、どっぷり飲まれてしまわないようにしました。そうしないと、映像にならないですから。

――演出する上で、どこに難しさを感じましたか。

井上:脚本は大江崇允さんが書いていますが、セリフの1つ1つは原作から選ばせていただいたものが多いんですね。俳優たちも言っていますが、生身の人間がやるうえで、あの文体を映像にするのって、とても難しいんです。セリフを喋る、お芝居をする上で、発する言葉がいつものドラマや映画の文体と全く違う。さらに、それをどういう演出にするのか、どういうロケ場所で映像に起こしていくのが最適なのかも正解がわからない。

例えば通常のドラマでは、わかりやすく「カットバック」(あるカットから別のカットに移り、また初めのカットに戻す切り返し)や、引きの画などでリズムを作りやすいんですが、今回はそういうリズムの作り方も合わない気がして。とはいえドラマなので、多くの人に届けることを大事にしつつ、文学作品としての風格を損なわないようにすることの両立の難しさとも格闘しました。