ひろゆき×進化生態学者・鈴木紀之のシン・進化論⑬「一般教養は落第ギリギリでも、専門分野の成績だけ異常に高い学生のほうが本当は優秀なんじゃないですか?」【この件について】(週プレNEWS)

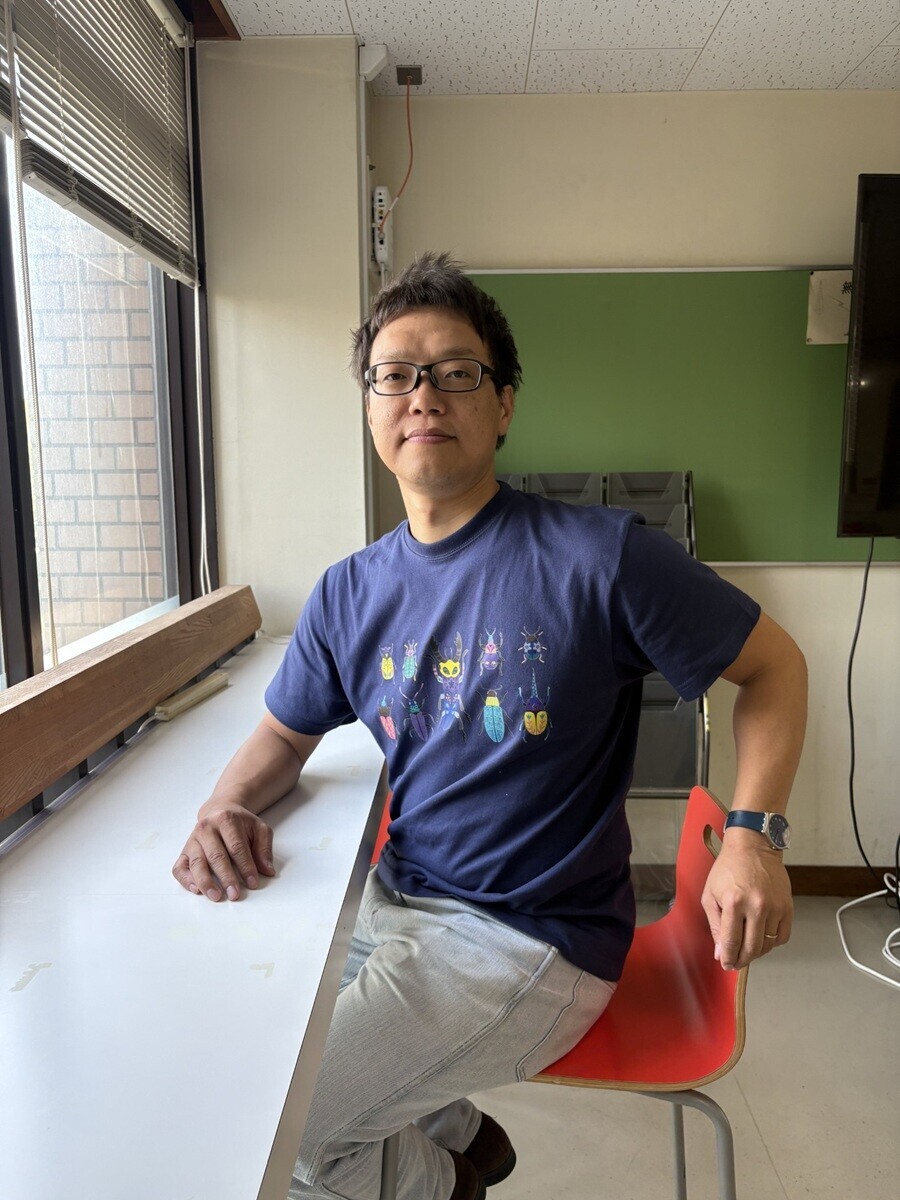

ひろゆきがゲストとディープ討論する『週刊プレイボーイ』の連載「この件について」。進化生態学者の鈴木紀之先生をゲストに迎えた13回目です。 「ダーウィンにとって大きかったのはやはり、若き日のビーグル号での世界一周航海だと思います」と語る鈴木紀之氏 進化論の父、チャールズ・ダーウィンはさまざまな分野で、多くの成果を出してきました。なぜそれができたのか? どんな技術を使ったのか? ダーウィンに詳しい鈴木先生に聞いてみました。 *** ひろゆき(以下、ひろ) ダーウィンみたいな優秀な科学者になる人の条件ってなんだと思います? 実家が裕福だったというのは、すでにお話ししてもらいましたけど。 鈴木紀之(以下、鈴木) 経済的な余裕があると「考える時間」と「試すための時間」を確保しやすいですからね。 ひろ 生物系の研究って、ある程度の実験結果が出た段階で「うん、この仮説は正しそうだ」って、自分の中で満足できちゃうじゃないですか。でも他者を納得させるためには、考えうるすべての反論を潰すようなさらに膨大な実験で理論の穴を埋めなければいけないですよね。 鈴木 そうですね。 ひろ 特に生物学は不確定要素が多すぎて完全に穴を埋めることなんて不可能なのに、自分の中ではもう必要ないと思える作業を延々と続けないと世間は認めてくれない。そのモチベーションってなんだろうと思うんです。 鈴木 実はダーウィンは『種の起源』で、ひと通り自分の理論を説明した後に「本書に対して想定される批判」という章を設けて、あらゆる反論を先回りして書いているんです。 ひろ え、そうなんですか? 鈴木 『種の起源』が出版された後、世界中からさまざまな批判が寄せられました。しかし、その批判のほとんどはダーウィン自身がすでに本の中で想定し、それに対する再反論まで用意していたんです。 ひろ ちなみに将棋の棋士の羽生善治さんは、チェスでも国内トッププレイヤーだったりするじゃないですか。ダーウィンも方法論の横展開というか「こういう素材を集めてこう比較すれば、こういう論理が立つ」みたいな研究方法を確立していたから、さまざまな分野で次々と成果が出せたんじゃないんですかね。 鈴木 その見立ては近いと思います。私が高校生の頃、生物の教科書にダーウィンは2回登場しました。ひとつはもちろん「進化論」。そして、もうひとつが「植物の屈光性」(茎などは光の差す方向に、根は光と逆の方向に向かって成長する)の研究者として登場します。植物の屈光性は、のちに植物ホルモンが発見される下地になったと評価される研究です。 ひろ ダーウィンはよくそこまで実験や研究ができましたよね。 鈴木 当時は統計学が確立される途上にありました。そんな時代に限られた道具と知識で反証されにくい実験を積み重ねた。その執念はすごいと思います。 もちろん、現代的な統計学の視点で見れば不十分な点もあったかもしれませんが、そうした手法が確立される前にあれだけ緻密で膨大な実験を独力で遂行していたというのは驚異的としか言いようがありません。 ひろ その力の源はなんですか? 鈴木 能力の源泉はわかりませんが、私からすると一種の執念のようなものに感じられます。完璧な実験というものは存在しませんが、それに限りなく近づけるための手間と時間を彼は一切惜しまなかった。それくらい徹底していたという印象を受けます。