【大河ドラマ べらぼう】第12回「俄なる『明月余情』」回想 「亻(ひと)」と「我」に隔てなく 手に手を取った「にわか」の神隠し 吉原礼讃劇としての助六 ドラマも荒事と和事のハーモニー

松の井の粋な後押し うつせみと新之助の“神隠し”

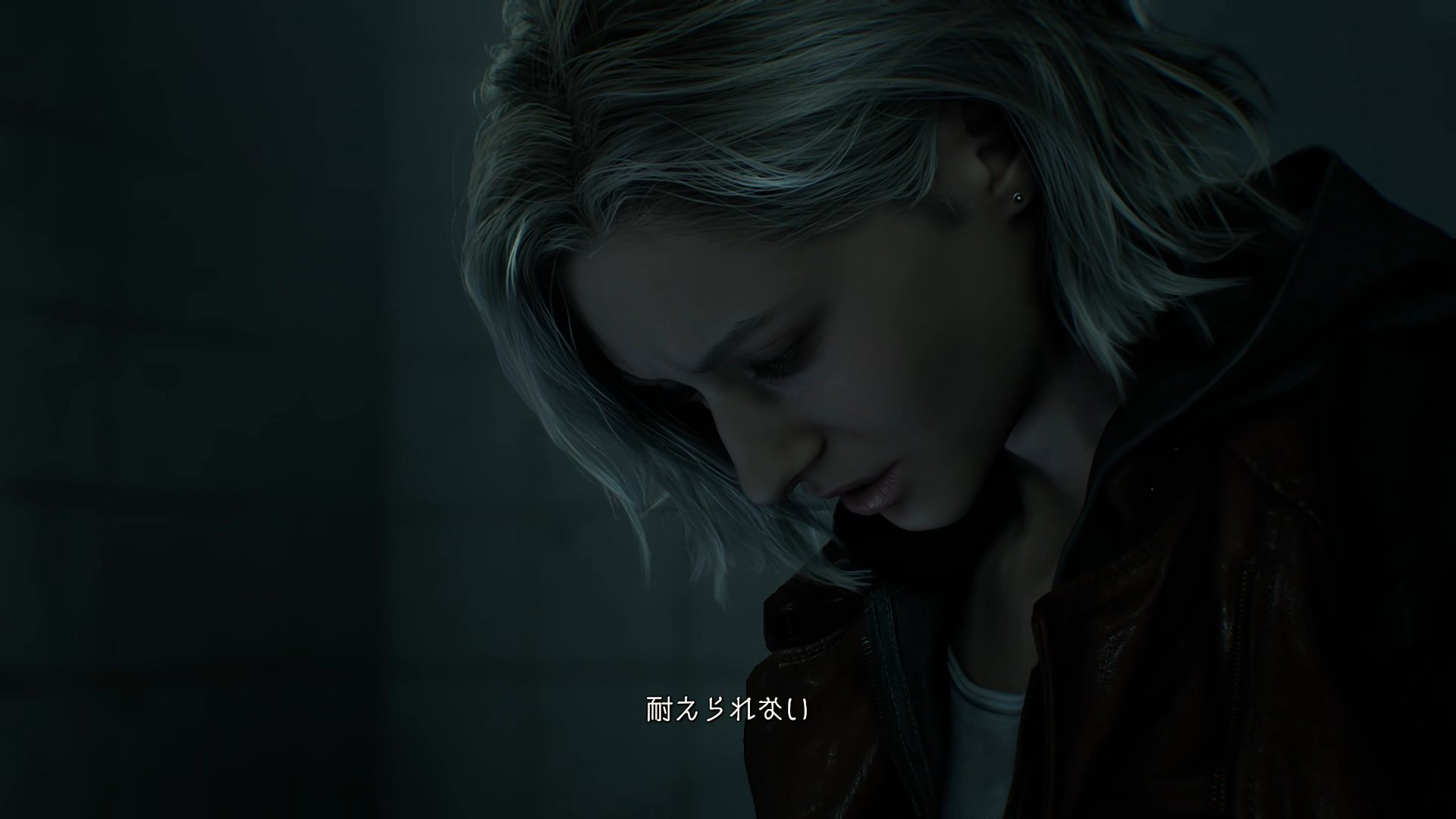

吉原の町を挙げてのお祭り、「俄にわか」の熱狂がクライマックスを迎えた秋の日。通りの片隅ではもうひとつのドラマがありました。「もしかしら新さんが来ているかも?」。延べ30日に及ぶ祭の間、通りを行きかう人をずっと見つめていたうつせみ(小野花梨さん)。一方、蔦屋重三郎(蔦重、横浜流星さん)が制作した「俄」のリポート『明月余情』を目にして、会えぬうつせみへの思いを募らせた新之助(井之脇海さん)。無駄と知りつつ、気が付くと足が吉原へと向かっていました。通常、花魁は「俄」の出し物に加わらず、接客に専念するのですが、この日は馴染み客の豪商(林家三平さん)がノリノリ。「みんなで踊ろう」と笠まで用意してくれたので、店から通りに降りたうつせみ。その目の前に現れたのが……。見えない何者かに導かれるような再会でした。(ドラマ画像はNHK提供)

恋しい人が目の前に現れても、なぜか足が前に出ないうつせみ。以前の足抜けの失敗で、女将のいね(水野美紀さん)から「こんなやり方で幸せになれるわけねえ」と説教を食らったことが頭をよぎったのでしょう。そんな彼女の背中をドンと押したのは、普段は至ってクールな松の井(久保田紗友さん)でした。「祭りに神隠しはつきものでござんす。お幸せに」。皮肉屋のようで実はロマンチストだった松の井。この機を逃すなと、うつせみを応援した彼女の粋な人情に泣かされました。壮大な喧騒の中、人波に紛れて大門へと小さくなっていく2人の姿。

『明月余情』の序文で朋誠堂喜三二きさんじ(尾美としのりさん)が、「亻(ひと)と我との隔てなく、俄の文字が調いはべり」と「俄」を形容したように、幸せな時が魔法のように出現するのが祭りの神秘。2人で一緒になりたい、という切ない夢が現実になったのでした。今週も涙なくしては見られない幕切れの名シーンでした。

「助六」、最高の人気演目は吉原礼讃劇

吉原の秋を彩る「俄」が一大スペクタクルとして見事に映像化されました。熟達の吉原の芸者衆を中心に、町の人たちが即興的な茶番狂言、舞踊などを披露するイベントで、江戸市中から多くの見物客を集める人気の年中行事でした。この時は一般の女性も通行切手なしで自由に出入りできるので、足抜けには絶好のタイミングだったわけです。

獅子舞 「獅子」稀書複製会 編『明月余情』第1編,米山堂,大正9-10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/932212 虫売り 五節句の揃い。七月=虫売(右)、九月=菊奴稀書複製会 編『明月余情』第1編,米山堂,大正9-10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/932212「俄」を彩った様々な出し物の中で、ドラマがとりわけスポットを当てたのが「助六」です。

当時から現代に至るまで、最も人気のある歌舞伎の演目のひとつ。花魁の世話をする少女、禿かむろたちの芝居で名場面を再現しました。

主役の助六はある目的を持って吉原に通うモテモテのいい男。彼に思いを寄せる女郎たちから「これをお吸いになって」とばかりに、火のついたキセルを次々と差し出された助六、「キセルの雨が降るようだ」という有名な台詞で決めます。

曽我兄弟のあだ討ちも

こちらも助六と関係のある「寿曽我対面ことぶきそがのたいめん」。あだ討ちで名高い「曽我物語」から構想されたストーリーです。助六の正体である曽我五郎時致が、殺された父のかたきである工藤祐経といよいよ顔を合わせる芝居です。共演は女朝比奈。

「さるほどに 曽我の五郎時致の 父のあだうつ 十八年~」と、「富本豊前太夫」を襲名したばかりの馬面太夫(寛一郎さん)が名調子をきかせます。江戸の大スターの登場に「きゃ~」「太夫さま~」と女性ファンの声にならない声が仲之町のメインストリートに響き渡ります。お祭りも最高潮です。

「助六」。白酒売りに身をやつしている兄の曽我十郎も加えて稀書複製会 編『明月余情』第1編,米山堂,大正9-10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/932212深い繋がり 吉原と芝居町

もともと上方(京都)の遊郭の客と遊女の心中事件をモチーフに、1706年(宝永3年)に大坂と京都で芝居になった「助六」は、江戸で上演されるようになって装いを変えていきました。有名な曽我兄弟のあだ討ち物語を背景とするストーリーに変容。舞台は吉原になり、父のあだ討ちを心に秘めた助六(曽我五郎)と、助六と深い仲である遊女揚巻を中心とする設定になりました。助六役は蛇の目傘、紫の鉢巻き、尺八、下駄履という、今も舞台でお馴染みの姿が定着。

歌川国貞筆「市川団十郎の助六」1819年 大英博物館蔵© The Trustees of the British Museum.「助六」には吉原の大店をはじめ、お菓子、薬、煎餅、蕎麦、酒、ういろうなど江戸の人気商品のコマーシャルがいたるところに織り込まれ、華やかな舞台と豪華な衣裳、胸のすくセリフの応酬で江戸を代表する歌舞伎の演目に発展します。吉原との縁も深く、江戸時代から明治に至るまで、上演に際しては吉原からは助六役者に蛇の目傘とキセルを、また揚巻役者には長柄の傘、箱提灯を贈るならわしがありました。一方、助六・揚巻役者からは返礼として吉原の幇間に羽織、芸者には帯を贈るのが習慣でした。役者は出入り禁止、という吉原のルールも「俄」の期間中は緩められたそうです。吉原と芝居町の強い関係性と、両者の江戸文化における存在感をよく示しているのが「助六」なのです。ドラマで「助六」のネタが強調されたのも、そうした文脈を踏まえたからでしょう。

「明月余情」はニュース性重視、春章の圧倒的瞬発力

「俄」の未曽有の活況を目にして、絵心を否応なくかきたてられたのがスター絵師の勝川春章(前野朋哉さん)でした。

左前から勝川春章(前野朋哉さん)、北尾重政(橋本淳さん)、蔦重。江戸のクリエイションをリードしていく豪華な顔触れです。しかも同世代のライバル、礒田湖龍斎(鉄拳さん)が「俄」をモチーフに描いた鮮やかな仕事まで見せつけられてしまいます。

春章は「オレならもっと生き生きと描けるのに」とプライドを傷つけられ、悔しがるのでした。

礒田湖龍斎筆「青樓俄狂言・浦島太郎」江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵 出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)その春章の言動に、蔦重が発案したのが発刊まで手間暇のかかる多色刷りの錦絵ではなく、すぐに世に出せる墨摺りの冊子で、というもの。西村屋と湖龍斎で作った「青樓俄狂言」のような本格作品にはなりませんが、ライブ感と速報性を重視しようという作戦です。こうして出来上がったのが、ここまでにも何枚か紹介した「明月余情」でした。

稀書複製会 編『明月余情』第1編,米山堂,大正9-10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/932212 稀書複製会 編『明月余情』第1編,米山堂,大正9-10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/932212 稀書複製会 編『明月余情』第1編,米山堂,大正9-10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/932212 大文字屋も描かれています。 稀書複製会 編『明月余情』第1編,米山堂,大正9-10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/932212画面に登場するひとりひとりを細やかに描き分けつつ、決定的な一瞬をとらえる観察眼と筆力。現代の私たちがみても、ハッとさせられる表現です。「俄」を見た人が「これがそのものずばりだ」と争って買い求めたのも頷けます。のちに葛飾北斎を弟子とし、世界的巨匠となる人物に手ほどきしただけのことはある、と納得させられる素晴らしい出来栄えの作品。当時の江戸が才能のあるクリエイターを豊富に擁し、文化的に成熟した状況にあった事を示すエピソードでもありました。

ドラマも「荒事」と「和事」の絶妙のブレンド

ドラマのもうひとつクライマックスが「雀踊り」のダンスバトルでした。

大文字屋と若木屋による絶対に負けられない戦いでした。それぞれ西川流と藤間流という、今にも続く日本舞踊の主要な流派から先生を招いて振付を依頼した本格的なものです。2つのグループの激しくかつ技巧的な舞踊はドラマの大きな見せ場になりました。

「雀踊り」 稀書複製会 編『明月余情』第1編,米山堂,大正9-10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/932212大文字屋(伊藤淳史さん)と若木屋(本宮泰風さん)の威勢のいいセリフの掛け合い、踊りのパフォーマンスの迫力、最後の大団円と見事な作劇でした。

今回のドラマの底流にあったモチーフ「助六」は歌舞伎十八番の中でも、「荒事」(英雄豪傑の演技あるいはその役柄)と「和事」(柔らかみを身上とする役どころ)の対比が特徴的な演目です。この「俄」のエピソードも「助六」に平仄を合わせたかのよう。登場人物同士の激しい意地と意地のぶつかり合いと、男女のしっとりとした恋愛模様を巧みに並列させて、一層、豊かな情緒を演出しました。江戸文化へのリスペクトを強く感じる一話でした。

喜三二と春町、最強のタッグ

これから蔦重と深く関わることになる朋誠堂喜三二(1735~1813)、恋川春町(1744~1789)が肩を並べて原稿作りに励んでいました。鱗形屋(片岡愛之助さん)に依頼された黄表紙で、懇意だった2人は文章は喜三二、絵は春町という共同制作の作品がいくつもあり、ヒットを飛ばしました。

ドラマに出て来た『鼻峯高慢男』もその一冊です。

主人公が高慢になると鼻が高くなり、高慢でなくなると鼻が低くなる、という奇想天外なストーリー。最後は獅子鼻になります。

喜三二戯作 戀川春町 画『鼻峯高慢男』(京都府立京都学・歴彩館所蔵) 安永六年刊(1777)出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/300089338才人の2人は狂歌のジャンルでも活躍。もう少しあとの時代になりますが、蔦重は天明狂歌のブームに乗って、その出版活動は最高潮を迎えます。

宿屋飯盛(石川雅望)編/北尾政演(山東京伝)画『吾妻曲狂歌文庫』。東京都立中央図書館蔵。版元は蔦屋重三郎。天明6(1786)年刊行酒上不埒は恋川春町、手柄岡持は朋誠堂喜三二の狂名。実際は別々のページだが、便宜上並べて掲載しています今は鱗形屋との関係を大切にしている2人ですが、徐々に重心を蔦重へ移していくことになります。そのあたりの人間関係の機微をどう描くかも、これからの見どころでしょう。

喜三二の吉原新著は奇想天外な名作

「俄」の黄表紙は実現しませんでしたが、俄をめぐるやりとりで信頼関係を築き、ぐっと距離を縮めた喜三二と蔦重です。

蔦重から「吉原大好きな馴染み客として、吉原の案内本を作ってもらえませんか」というオファーを受けた喜三二。「道蛇楼麻阿(どうだろうまあ)、っていう戯号はどう?」と口癖の「どうだろう」で返し、満更でもない反応でした。この戯号で書かれた洒落本が近く、2人のタッグで制作されるのです。

道蛇楼麻阿『娼妃地理記』。安永6(1777)年。道蛇楼麻阿(どうだろうまあ)は朋誠堂喜三二の別名 ※出典:国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/pid/8929574)一見、地理の本のようにも見える『娼妃地理記』。吉原を日本になぞらえ、妓楼を郡、楼中の名妓を名所旧跡に見立てて女郎の評判を記録する、という喜三二でなければ書けない奇想天外な名著です。こちらも注目の一冊です。

「金々先生」に喜ぶ定信、重い伏線

今回も盛りだくさんだった「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」。最後に冒頭のエピソードを振り返ります。

正式に白河藩主の養子となり、松平定信と改名した賢丸。江戸の白河藩の屋敷で、家来たちが恋川春町の「金々先生栄花夢」を読んでいたのを見咎め、一旦は「そんな子どもが読むようなものを」と苦言を呈します。ところが自分で試しに読んでみた上で前言を撤回。率直に面白さを認めたのがさすが当代指折りの文化人でした。漢籍や王朝文学など王道の文芸だけでなく、晩年は浮世絵など市井の文化も通じ、支援もしたのが定信です。「恋川春町」という筆者の名前も覚えたようですが……。春町が辿るこれからの命運を思うと、重いエピソードでした。覚えておきたい一コマです。

(美術展ナビ編集班 岡部匡志) <あわせて読みたい>

視聴に役立つ相関図↓はこちらから