「真珠湾攻撃後、お祭りムードになった日本」「戦争は景気を回復させる手段」…“山本五十六名将伝説”を検証する(文春オンライン)

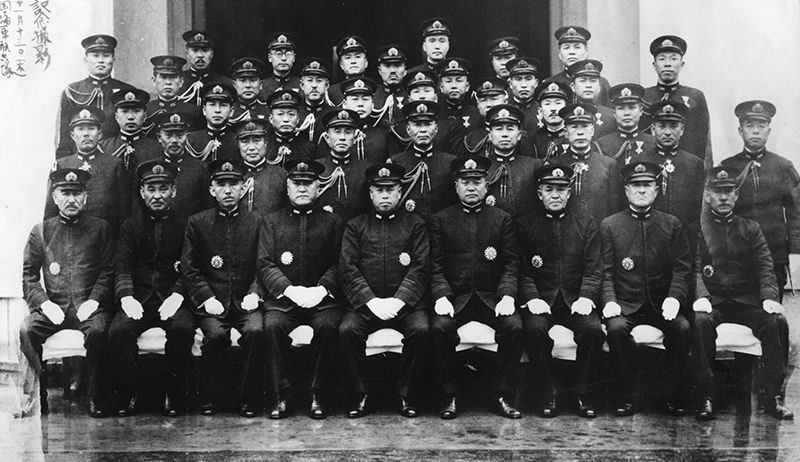

太平洋戦争の起点である真珠湾攻撃とは、何だったのか。ハワイ・オアフ島の真珠湾へ、連合艦隊司令長官、山本五十六の命で空母機動部隊が奇襲をかけたのは、1941年12月8日の未明。そこに至る経緯から、作戦立案に関する疑問、そして、真珠湾攻撃が後の戦いにどう影響したのか(全2回の1回目/ 後編 に続く)。 【写真】この記事の写真を見る(2枚) ◆ ◆ ◆

戸髙 真珠湾攻撃が報じられると、日本はお祭りムード一色となりました。大本営発表が次々と出て、街では号外が飛び交った。奇襲の成功と日米開戦を祝うちょうちん行列が行われ、東京株式取引所の相場も急上昇します。首相の東條は、真珠湾攻撃当日に陸海軍の関係者と会食し、「予想以上だったね。いよいよルーズベルトも失脚だね」と上機嫌だったと言います。 保阪 この時、官僚たちが東條のご機嫌取りをした。情報局総裁の谷正之らは「ドイツのヒトラー、イタリアのムッソリーニを世界の英傑だという。しかしながらもっと偉大な英傑が日本にはいらっしゃるではないか。すなわち東條英機閣下がそうであります」と。よくもまあ歯の浮くようなおべんちゃらを、恥ずかしげもなく言えたもんだなと(笑)。 イエスマンが東條の周囲に集まり、後に「憲兵政府」「東條幕府」と揶揄された権力集中が強まりました。結果、これまで以上に東條の恣意的な人事がまかり通るようになる。インパール作戦の司令官・牟田口廉也は、その最たるものです。 大木 一方でアメリカでは真珠湾攻撃の反省、検証をすぐに始めました。ルーズベルトは連邦最高裁判所の陪審判事、オーエン・J・ロバーツを長とするロバーツ委員会を作ります。ハズバンド・キンメル太平洋艦隊司令長官を更迭し、チェスター・ニミッツに替えるなど、責任の所在も明確にしました。

戸髙 アメリカは国家総力戦体制へと舵を切ります。たとえば民間の飛行機学校を即座に閉鎖し、軍に志願する学生だけを集めて教育を再開。翌年のミッドウェー海戦やソロモン海戦の頃には、そこで学んだ予備学生が第一線に加わった。工場も24時間の稼働を開始しました。 日本は熱狂の渦で、戦時生産が阻害されてしまった。学徒動員をすれば良いというわけではありませんが、日本は1943年まで、学生たちは徴兵猶予。戦争が新しいかたちに変わっていたことへの認識が、まったく追いついていなかった。 保阪 真珠湾攻撃後の問題点として指摘しておきたいのが、第二段作戦計画がまったくの白紙だったことです。12月10日、海軍陸上攻撃機隊はマレー沖でイギリス東洋艦隊のプリンス・オブ・ウェールズとレパルスの両戦艦を撃沈します。翌々日の大本営政府連絡会議で、この戦争を「大東亜戦争」とすることが正式決定。16日、戦艦大和が竣工し、連合艦隊の第一線に姿を現します。 そして海軍は、国中が相次ぐ大戦果に沸く中で、ようやく第二段作戦をどうすべきかの議論に入った。 戸髙 真珠湾を攻撃すると同時に、南方地域を占領して油を押さえるという第一段作戦を、陸海軍で打ち合わせて協力体制を築きましたが、それが精一杯。第二段作戦は、陸海軍の調整どころか、海軍の方針さえも定まっていなかった。 保阪 山本の4期上の永野がトップの軍令部と、連合艦隊司令部の間で大激論が交わされ、連合艦隊司令部が策定した第二段作戦計画を軍令部が承認したのが、1942年4月3日のこと。端的に言えば、ミッドウェーで敵空母を叩き潰し、アメリカとオーストラリアを分断するという二段構えの作戦でしたが、開戦から実に4カ月が経っていました。

Page 2

楠木 そこが本当に驚きです。山本だけの責任ではないと思いますが、リーダーは目標を設定して、そこから逆算して計画を立てていくもの。資源的制約もあって、目先のことしか考えられなくなっていた。 真珠湾の戦果をもって、講和に持ち込むのか、第二段作戦を実行してから停戦交渉に入るのか、出口戦略がまったくなかった。 大木 実はドイツ側の資料によると、その間に山本が政治的に動いた形跡があります。1942年2月、軍令部第7課長の前田精(ただし)と第8課長の中堂観恵(ちゅうどうかんえい)が駐日ドイツ海軍武官と会談して、独ソ和平を日本が仲介すると持ちかけています。この話は連合艦隊司令長官も承知していると。ドイツの戦力をソ連から対英米戦に振り向けたいが、山本は表だって外交に介入できない。そこで軍令部を通じてドイツに働きかけた可能性があります。結局、この提案はリッベントロップ外相が拒否しましたが。

新浪 日独伊三国同盟はたしかに軍事的・政治的な協力関係を築いた同盟ですが、三国の間には様々な摩擦も存在していました。特にドイツとは、同じ持たざる国としてアジアでの資源や市場をめぐる競合も存在していました。加えて、ドイツはヨーロッパでの領土拡張を目指しており、日本とは戦略も戦場も全く異なっていた。ただ、アメリカ側も大西洋と太平洋の二面作戦を実施しており、日本とドイツが本当の運命共同体で、お互いに信頼関係を築くことができていたならば、もっと違った戦い方ができたかもしれません。 残念ながら、当時のドイツが独裁国家であることを日本は十分理解できていたとは言えず、ドイツには日本を軽視する動きもあった。日本は、出口戦略を欠いた、何とかなるだろうといった楽観的な思考に陥っていたとも言えるかもしれません。 それと、日本人の楽観的な考え方は、死生観と関係があるかもしれません。武士道では、死ねば責任を取ったことになる。切腹に象徴されるように、みずから身を引くか、反省の姿勢を示せば、それ以上は追及されない。ビジネスで大失敗をしても社長が辞めれば、世間も「まあ、勘弁してあげよう」となりがちです。だから、戦争という国家存亡の一大事においても、楽観主義の空気が支配していたのだと思います。