ニコン黄金時代の幕開け!?「Nikon ZR」を試す

アクセスランキング

Special Site

最新記事

AV Watch をフォローする

Impress Watchシリーズ 人気記事

おすすめ記事

これまでニコンは、いいカメラは生み出しつつも動画カメラとしてはなかなか評価が得られなかったのだが、2024年4月に米シネマカメラメーカーREDを買収したことから、俄然風向きが変わってきた。REDは早速Zシリーズレンズがそのまま使えるZマウントのカメラを登場させたが、じゃあ親会社であるニコンからはいつシネマカメラが出るのか、期待されていたところである。

そしてついにZ CINEMAシリーズとして、初の本格シネマカメラ、「ZR」が発表された。発売は10月24日となっており、市場想定価格はボディ単体が299,200円前後となっている。NikonオリジナルのN-RAWでの撮影だけでなく、RED独自コーデック「R3D」をEXPEED 7に最適化した「R3D NE」を搭載し、REDと同じような色味で撮影できるのがポイントだ。

シネマカメラとしてはかなり低価格であるのに加え、REDコーデック搭載、さらにはZシネマレンズの性能もフルに引き出せるということで、ニコン派も非ニコン派も大注目の一台だ。

ニコンの考えるシネマカメラとは、どういったものだろうか。早速テストしてみよう。なおお借りした実機はまだ発売前であり、ファームウェアなどによる挙動は製品版とは異なる可能性があることをお断りしておく。

Z CINEMAシリーズとして新登場したわけだが、そのボディデザインは従来のZシリーズとは大きく異なっている。現代のシネマカメラとは何かを再考し、全く新規にデザインされたカメラと言えるだろう。ポイントとしては、入手しやすい価格レンジであることはもちろんのこと、ワンマンオペレーションで撮影する小規模な制作に特化した作りであるというところだ。

まず一見してわかるのが、液晶モニターの大型化である。ボディサイズを大型化せずに、4インチのバリアングルTFT液晶モニターを搭載した。一般的なデジタル一眼のモニターがだいたい3.2インチ前後であることを考えると、かなり大きい。液晶モニターの裏面には、Nikonと並んでREDのロゴも記載されている。これだけガッチリロゴが配されたところに、ニコンの本気を見ることができる。

大型化の影響もあってか、背面コントローラはかなり細長いエリアにまとめられている。一般的な十字ダイヤルを搭載せず、メニューボタンとジョイスティック、再生ボタンのみとなっている。

その代わり軍艦部は、Fnキーを3つ搭載している。デフォルトでは順に、露出補正、撮影モード、ディスプレイ表示変更ボタンとなっている。左側に電源ボタンを配した。普段は特に光るわけではないが、スタンバイ状態になっている時には緑色に点滅する。ViewFinderは搭載せず、その部分はホットシューになっている。

動画と静止画の切り替えはスライドスイッチになっており、「VIDEO」側にすると赤色で強調される。いやそこは「CINE」にするべきではなかったか。

録画ボタンは軍艦部に1つと前面に1つ。シャッターボタンと別になっているわけではなく、基本は動画カメラであることを意識した設計だ。シャッターの周りにはズームレバーがある。

操作ダイヤルはグリップ部の前後に2つ配置されている。グリップ部は握りがかなり浅く、指で引っ掛けて縦に持つといったことは難しい。このあたりも、従来のスチルカメラベースの設計とは大きく異なるところだ。グリップが出っ張らないことで、カメラボディ自体は非常に薄型になっており、リグなども組みやすいだろう。

底部はバッテリーと、メディアスロットが一緒になっている。多くのカメラはグリップ部にメディアスロットを設けているが、グリップ部を小さくしたことで、底面に配置されたようだ。使用メディアはCFexpressカード(Type B)/XQDカードと、microSDメモリーカードとなっている。

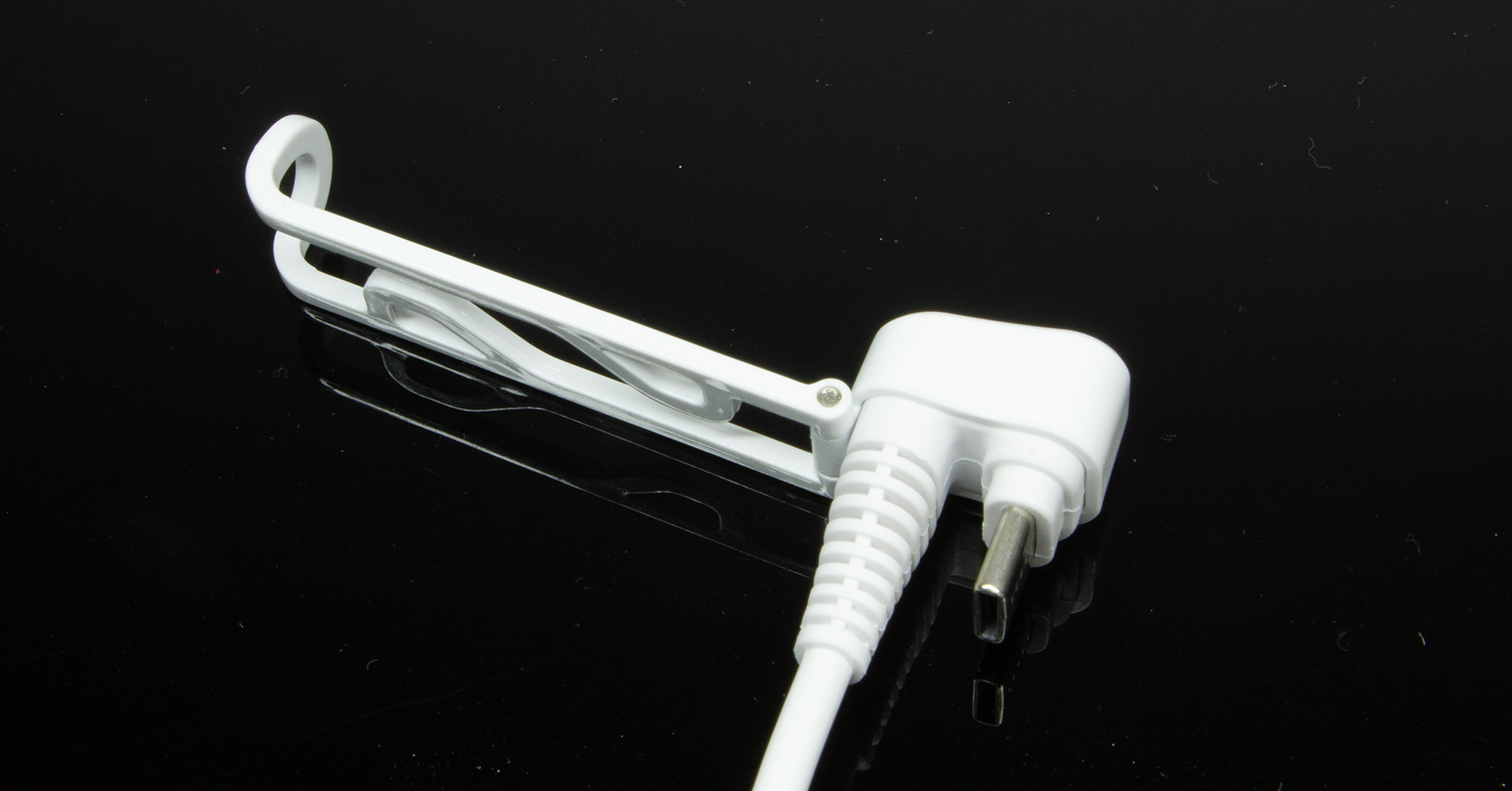

ボディ左側には、マイクおよびヘッドフォン端子と、microHDMI端子、USB-C端子がある。外部モニターや外部収録用としてMicroHDMI端子の採用には賛否あるところだが、昨今は端子の弱さをカバーするためのリグや変換端子も数多くあるので、拡張したいならリグ必須ということだろう。

動画コーデックとしては、N-RAW(12bit)、R3D NE(12bit)、Apple ProRes RAW HQ(12bit)、Apple ProRes 422 HQ(10bit)、H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit)が選択できる。またN-RAW、Apple ProRes RAW HQ、Apple ProRes 422 HQ、H.265/HEVCに関しては、階調としてSDRかN-Logかの選択ができる。H.265/HEVCではさらに、HLGも選択できる。

記録画素数は、最高が6048×3402だが、H.265および264では最高5324×3024となる。さらにフレームレートの組み合わせも含めると、かなり複雑だ。

H.264はほぼほぼスロー撮影のためにあると思ってもらえばいいだろう。なおメニュー上では、コーデックごとに撮影解像度とフレームレートが連動して記憶されるので、最初に組み合わせを決めてしまえば、コーデックを選ぶだけで解像度とフレームレートへの切り替えがいっぺんに行えるのは便利である。

では実際に撮影してみよう。レンズは、キットレンズとして「NIKKOR Z 24-70mm f/4 S」がある。今回はこれに加えて、9月26日に発売開始となった新レンズ、「NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II」もお借りしている。

動画コーデックには多くの種類があるが、「ピクチャーコントロール」や「ハイレゾズーム」などの一部の機能は、ハイエンドコーデックでは使えなくなっている。このため、まず最初はApple ProRes 422 SDRでの機能をご覧いただく。使用レンズはキットレンズの「NIKKOR Z 24-70mm f/4 S」を使用している。

まずハイレゾズームだが、これはセンサーの読み出し範囲を変えることでズーム効果を得る機能だ。解像度が3840×2160の場合は1.4倍、1920×1080の場合は2倍のズームとなる。ズーム操作は、液晶画面左端のズームエリアを縦に動かすか、ジョイスティックを横に動かす。

なお本体軍艦部のズームレバーは、画面拡大のマグニファイ動作になっている。電動ズームレンズの場合はここで操作できるが、マニュアルズームレンズの場合はハイレゾズームにも割り当てできると直感的な操作になっただろう。ズームレバーに対する割り当て機能はあるが、ハイレゾズームは割り当て項目としては存在しない。

AFは合焦速度はそれほど速くないが、正確だ。概ね期待したところに合焦してくる安心感がある。合焦動作はRECボタンの半押しだが、このボタンの感触がちょっと他のカメラと違う。軽く押すと一度クリック感があるポイントがあるのだが、そこまでは単なるボタンの「遊び」だ。そこからもう一段強く押すと、もう一度クリック感があるポイントがあり、そこが通常のカメラの「半押し」になる。録画はそこからさらにグッと押し込むことになるのだが、その時にはごく弱いクリック感があるのみだ。つまり感触的には、三段あることになる。

スチル撮影時の挙動も同じである。他のカメラに慣れていると、「撮ったはずが撮れてない」、あるいは「逆スイッチ」が多く起こりそうなボタンだ。これには賛否あるところだろう。一方で前面のRECボタンはそもそもAF駆動の半押し動作に対応しておらず、押せばそのまま録画となる。

メインメニューの操作も変わっている。メニューボタンを一度押すと、いわゆるiメニューが表示される。そのメニュー内の「MENU」を押すか、または本体メニューボタンを長押しするとメインメニューにアクセスできる。

メインメニュー操作はジョイスティックで行うことになるが、後ろダイヤルでメニューの縦移動、前ダイヤルで横移動が可能だ。また画面を指で直接スクロールすることもできる。それを意識してか、あまり細かくカテゴリ分けせず、縦にズラーっと長いメニュー構成となっている。

メカスイッチをガチャガチャやりたい人もいるだろうが、スマホに慣れた世代には画面タッチでサクサク操作できたほうが感覚的には楽だろう。今後こうしたタッチスクリーンの高速スクロールは、カメラ操作の標準になっていくかもしれない。

まずはSDRでのサンプルをご覧いただくが、Nikkorレンズ特有のキレのいいエッジ感が存分に感じられる一方で、色味としては若干あっさりした印象。ただクリエイティブ ピクチャー コントロールでは、多彩な質感を表現できる。

以前から搭載しているピクチャーコントロールを下にスクロールしていくと、クリエイティブ ピクチャー コントロールにアクセスできる。

またLUTを使ったカスタム ピクチャー コントロールとして、「Cine Bias RED」が1つだけプリセットされている。そのほかクラウドサービスに接続することで、様々なピクチャーコントロールがダウンロードできるようになっている。SDRでの表現幅はかなり広い。

手ブレ補正もテストしてみた。ここで使用したレンズは新製品の「NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II」である。

補正能力は従来機と変わりないようだ。ただ電子手ブレ補正が動作する条件はかなり厳しく、以下の条件下では機能がONにならない。

- 1. コーデックがN-RAW(12bit)、R3D NE(12bit)、Apple ProRes RAW HQ(12bit)の時

- 2. 画像サイズが5376×3024以上の時

- 3. フレームレートが100p以上の時

- 4. 1920×1080スローモードの時

- 5. ハイレゾズームを使用している時

つまりこのカメラの特徴的な機能を使っている時は、電子手ブレ補正が使えないということになる。これは手持ち撮影ではまあまあ困るケースが多いだろう。基本的には電子手ブレ補正には期待せず、手持ち撮影ではジンバルを併用するものと想定しておいたほうがいいだろう。

音声収録も試してみた。記録は32bitフロートに対応しているものの、マイクは軍艦部にあるため、吹かれにはかなり弱い。ただ、すでにTASCAMからホットシューに接続できるマイクアダプタも発売が決まっており、カメラマイクそのままで本番集音するケースは少ないだろう。なお動画では胸元にRODEのワイヤレスマイクが付いているが、これは使用していない。

続いて本機最大の特徴であるR3D NE(12bit)での撮影をテストした。ここからの動画の使用レンズは、「NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II」である。昼間の撮影では明るすぎるので、バリアブルNDフィルタを併用している。画像サイズは6048×3402で、フレームレートは29.97である。

コーデックをR3D NEにすると、撮影モードは強制的にマニュアルモードになる。iメニューの表示はAやSのままだが、実際にはマニュアルモードだ。

ディスプレイ表示はlog状態で表示されるが、表示の補正には3D LUTを使用する。デフォルトでは「REC.709」がプリセットされている。別途ビューアシスト機能もあるが、こちらはN-Logで撮影する場合の補正機能で、R3D NEで撮影する場合には機能しない。上記のことからもわかるように、R3Dでの撮影は、ニコンのカメラシステムからは切り離された状態にあるようだ。

外部からLUTを本体内に格納することもできる。これは従来のニコンのカメラにはなかった機能だ。メモリーカード内のNikonフォルダの中に「LUTS」という名前のフォルダを作り、そこに.cubeファイルをコピーしておくと、カメラ側でロードできるようになる。

N-RAWおよびR3D NEでの撮影では、それぞれのlogファイルのほかに、カメラ内でのプレビュー用にMP4ファイルも同時に記録される。カメラ内でLUTを適用した場合、logファイルはそのままだが、MP4ファイルにはLUTが適用された映像が記録される。logとMP4は同じフォルダに同名で記録されるので、編集時には扱うファイルを間違えないように注意してほしい。

REDでは、「RED Creative LUT Pack」を無償で公開している。R3D NEで撮影したファイルには、これがそのまま使用できる。なお以前ニコンで公開したN-Log用LUTにもREDプロデュースのLUTが含まれるが、これはあくまでもN-Log用であり、R3D NE用ではない。ファイル名が似ているので、適用する際に間違えないようにしていただきたい。以下にRED Creative LUT PackのREC.709変換用LUTを適用したサンプルを掲載しておく。

R3D NE撮影での最高ビットレートは、最高で約3780Mbpsとかなり大きく、N-RAW高画質での場合と同じである。もちろんこれはフレームレートにも依存する。29.97fpsの場合は、約1900Mbpsとなるが、それでもかなり大きい。手持ちのCF Express Bカードは容量165GBしかないが、これだと11分ぐらいしか撮影できない。USB-C端子から外部SSDに録画できればいいのだが、試してみたところ、SSDを認識しなかった。外部記録はHDMIしか対応しないようだ。

R3D NEでの撮影はマニュアル露出だ。できればフォーマットの許容範囲全域を使って撮影したいところだが、波形モニタやヒストグラム表示がないので、あとどれぐらいラティチュードがあるのかがよくわからない。ゼブラ表示はできるので、それを頼りに、ということになるが、何らかの波形表示は欲しいところである。

R3D NEで収録したものをHLGとしてグレーディングしてみた。コントラストは調整したが、色味はそのままである。

夜間撮影もテストしてみた。こちらはApple ProRes 422 SDRで撮影している。シャッタースピード1/30s、F2.8開放で、ISO100から順に倍々で感度を上げて撮影している。ISO感度は最高51200で、それ以上は増感となる。目視ではだいたいISO 6400ぐらいの暗さである。

51200では若干空にノイズが感じられるが、25600ぐらいまでは十分実用範囲だろう。センサーは昨年のZ6IIIで初搭載となった部分積層型CMOSセンサーで、かなり明るい。

ISOオートで夜間撮影したサンプルも掲載しておく。

REDが開発したデジタルシネマのノウハウを吸収して、初めてハードウェアとして登場したNikon ZR。動画カメラとしてはかなり高いポテンシャルがあることは確認できた。REDのワークフローにそのまま載せられるカメラでもあり、本当に映画を撮るのではなくても、シネマ的な表現が必要というクリエイターには嬉しい製品である。

その一方で、これまでのZシリーズとはかなり使い勝手が異なる点も多いため、むしろ既存Zユーザーの方が戸惑いが大きいかもしれない。LUTの読み込みといった機能は、ようやく他社に追いついた感があるが、LUTのありなしが同時に撮影できることで、様々な表現を現場で試せるメリットもある。

ただUSB-C接続の外部SSDへの記録がサポートされなかったのは残念だ。またお借りした実機では、USB-C経由の本体充電および外部電源供給ができなかった。機能的には存在するので、製品版では問題なく機能することを期待したい。

Zシリーズとしては異質な存在ではあるが、コンパクトなシネマカメラのあるべき姿を追求した、新しい時代のカメラだと言える。