広がる〝7月大災害説〟の信憑性 ムー編集長「怖いから知りたい」地震予言にはトリックも

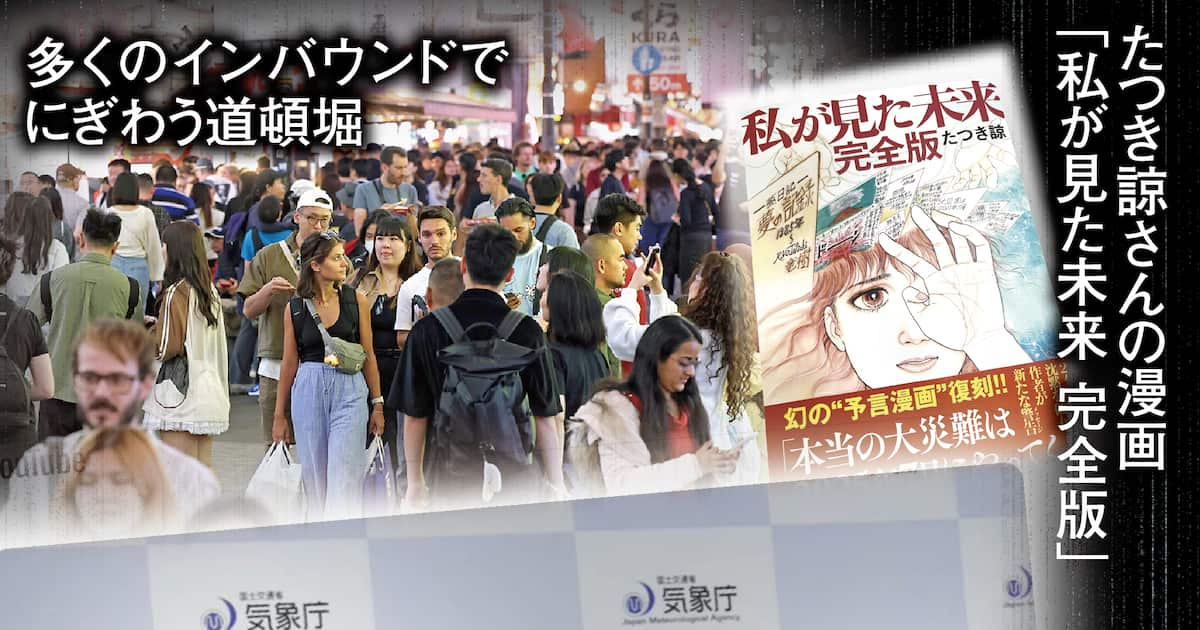

漫画家による「7月大災害」の予言が社会現象になっている。気象庁は「科学的根拠のないデマ」と断じるが、交流サイト(SNS)を中心に海外にも情報が知れ渡り、訪日を控える動きにつながっている。識者は「不安に乗じたデマは広がりやすい」と指摘。日本において地震の予言は「むしろ外れにくい」との説もあり、噂の拡散に拍車がかかっている。

7月近づくにつれ…

7月大災害説は、女性漫画家、たつき諒さんの著作「私が見た未来 完全版」(飛鳥新社)が発端。東日本大震災を予言したとして一部で注目されたたつきさんは令和3年出版の同作の中で、自らが見た予知夢の内容として、今年の7月5日に大津波が押し寄せる-と記載。それが7月が近づくにつれ、話題に上ることが多くなった。

「生死を左右する重大な問題なのに、いつ地震が起きるのかは分からない。その不安に訴えかけたことが、拡散の要因だろう」。予言などの疑似科学に詳しい信州大地域防災減災センター長、菊池聡教授(認知心理学)はこう話す。

南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は「80%程度」とされ、多くの人が潜在的な不安を抱える。誰もが知りたい「いつ」に関わる情報はそもそも言及されやすい性質を持つといえる。

地震国ゆえ「ぼかせば予言当たる」

さらに厄介な点は、地震国の日本では、小規模な揺れは毎日のように発生するということ。「場所、時間、規模をぼかせば、地震の予言は当たってしまう」(菊池氏)といい、「的中した」という〝実績〟が次の予言に信憑(しんぴょう)性を帯びさせることになる。「予言は当たったときは強く印象に残るが、外れたときは追及されない」と、検証不足による人々の記憶の偏りも指摘する。

菊池氏によれば、阪神大震災(平成7年)のときも、発生日を予言したという占い師が雑誌で取り上げられた事例があったが「その占い師は、別の雑誌では違う日付を挙げていた」という。

ノストラダムスは海外でも

過去には「1999年に世界が滅亡する」という「ノストラダムスの大予言」(五島勉著)が大ベストセラーになったこともある。オカルトコンテンツを扱うミステリー情報誌「ムー」の三上丈晴編集長は「ノストラダムスのときも噂は日本だけでなく、米国やフランスにも広まった」と振り返り、「予言というものはずっとあるもので、なくならない。なぜ予言があるかといえば、『警告』になりうるから。明日のことは分からないから怖い。怖いから知りたくなる」と説明する。

歴史的にみれば、関東大震災(大正12年)のときは「朝鮮人が井戸に毒を入れた」とのデマが流れた。平成28年の熊本地震では「動物園からライオンが逃げた」というツイッター(現X)のフェイクニュースが大きな注目を集めた。

ノストラダムス本がベストセラーになった1970年代と現代の大きな違いはSNSの台頭だと国際大の山口真一准教授は分析する。「昔からデマや流言、噂に人類は振り回されてきた。今はフェイクニュースが同様の現象を生み出している」。フェイクニュースは現在の「人類総メディア時代」にあって、SNSを通じ、時に爆発的に拡散される。

山口氏は今回の7月大災害説について「SNSユーザーの多くはセンセーショナルなものに吸い寄せられ、フェイクだと分かった上で拡散しがちだ」とし、「フェイクニュースの根絶ではなく、いかに社会的影響を弱めるかを検討していく必要がある」と語る。(堀口明里、土屋宏剛)