従来のLEDを時代遅れにする超高輝度「量子ロッドLED」がついに登場

普段私たちが手にするスマートフォンやテレビの画面を見て、「この画質、もう十分じゃない?」と感じることはありませんか?

実は、私たちが慣れ親しんでいるディスプレイの画質や鮮やかさは、この数十年間で劇的な進化を遂げてきました。

その中心にある技術が、LED(発光ダイオード)です。

LEDはもともと、小さなランプや電源表示などに使われる、ごく身近な発光素子として登場しました。

初期のLEDは赤色や黄色といった単色の光しか出せなかったため、画面表示への利用は限定的でした。

ところが、青色LEDが発明されたことで、赤・緑・青(RGB)の三原色を組み合わせ、鮮やかなカラー表示が可能になりました。

このことが、LEDがディスプレイ技術として広く普及するきっかけになったのです。

【コラム】LEDは半導体が光っている

私たちの身の回りはLEDであふれています。スマートフォンやパソコン、テレビの画面から街灯や信号機まで、多くの光がLEDによって生み出されています。しかし、「LEDがなぜ光るのか?」という質問に答えられる人は意外なほど少ないかもしれません。昔ながらの白熱電球は、中にあるフィラメントと呼ばれる金属線に電流を流して高温に熱することで光を発しています。つまり、電球の光は「熱くなった金属」が出している光です。一方、LEDが光る秘密は、その中にある半導体という物質にあります。半導体の中には、普段は静かに眠っている無数の「電子」と、その電子が抜けた「穴」(これを「正孔」といいます)が存在しています。電子はマイナスの電気を帯びている小さな粒子で、正孔は「電子が抜けた跡」、言わば「電子が座ることのできる空席」のような存在です。正孔は実際には粒子ではありませんが、まるでプラスの電気を持つ粒子のように振る舞います。LEDに電気を流すと、電子と正孔は半導体の中を自由に動き始めます。そして電子がついに正孔という「空席」を見つけて入り込んだ瞬間、2つは結合し、一瞬で一つになります。このとき放出されるエネルギーが、私たちの目に「光」として見えるのです。電子が正孔と出会って結合するときにエネルギーを放出する理由を理解するためには、半導体の内部構造を「坂道」に例えるのが一番わかりやすいです。半導体の中では、電子は「坂の上」、正孔は「坂の下」にいるような状態にあります。電子は坂の上で高い位置エネルギーを持っています。一方、正孔は電子が抜けてできた空席であり、「坂の下」の低い位置エネルギー状態を意味します。電子が正孔に引き寄せられて「坂の上」から「坂の下」へと落ちていくと、持っていた位置エネルギーが減ります。例えば、ボールを坂道の高いところから転がすと、ボールは坂道を転がり落ちる際にスピードを上げていきますね。この時、位置エネルギーが運動エネルギーに変換されているわけですが、半導体内部でも同様に電子の位置エネルギーが他の形に変換されます。例えるなら、電子が正孔という空席に「勢いよく飛び込んだ」瞬間に、飛び込む時の衝撃がエネルギーとして光になって飛び出してくるイメージです。また白熱電球はフィラメントを非常に高温に熱して光を出すため、電気の多くが「光ではなく熱」に変わってしまいます。実は電球の消費する電力の約90%以上が熱に奪われ、光になるのはごく一部なのです。一方のLEDは、電子が正孔と出会う瞬間のエネルギーを直接「光」に変換します。このとき熱があまり発生しません。電気の大半が無駄なく光になってくれるため、同じ明るさの光を作り出すのに必要な電力が、電球と比べてとても少なくて済むのです。さらに、半導体の種類を変えたり、構造を微調整することで、青や赤、緑といったさまざまな色の光を生み出すことができます。例えば、現在普及している白色LEDは、実は青色の半導体LEDの光を蛍光体に当てて白色光を作り出しています。

そして次に登場したのが、有機ELディスプレイ(OLED)という技術でした。

OLEDの大きな特長は、LEDとは違い、自らが光を放つ性質を持っていることです。

通常の液晶ディスプレイ(LCD)は、バックライトの光を透過することで色を表示しますが、OLEDはそれ自身が光を発するため、より薄く、曲げることも可能なディスプレイを実現しました。

また、一つ一つの素子が自発光するので、黒い部分では完全に光を消すことができ、非常に高いコントラストと色彩表現が可能となりました。

こうしてOLEDは、スマートフォンやテレビの画面として急速に普及していったのです。

最近ではさらに、「量子ドットLED(QLED)」という新しい技術も登場しています。

これは、「量子ドット」と呼ばれる極小の半導体粒子を用いたもので、粒子のサイズを微妙に変えることで自在に色を調整できるという特長があります。

量子ドットを使うと、色の再現性が格段に向上し、これまで以上に鮮やかで正確な色表現が可能になります。

そのため、QLEDは次世代ディスプレイとして注目され、特に液晶ディスプレイのバックライトとしての採用が進んでいます。

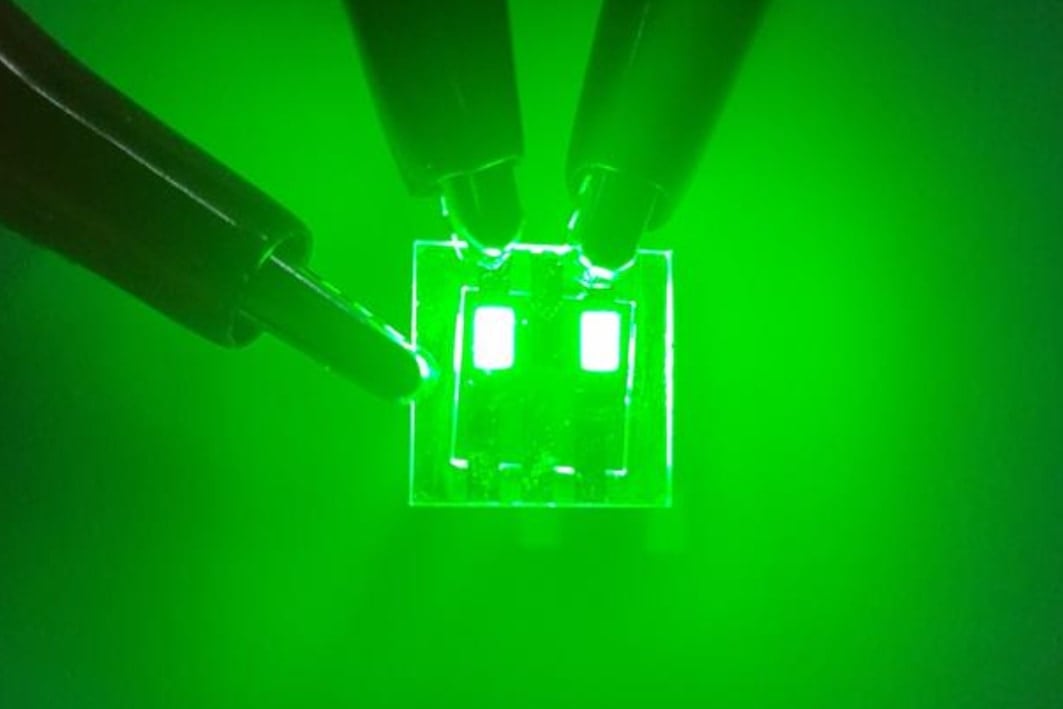

ここで今回注目するのが、「量子ロッドLED」という技術です。

これは、量子ドットのような球状の微粒子ではなく、細長い棒状(ロッド状)のナノ粒子を使った新しいタイプのLEDです。

では、なぜわざわざ細長い形状にする必要があるのでしょうか?

実は、この細長い「量子ロッド」には、従来の量子ドットにはない特別な利点があります。

それは、光の「発光方向性」です。

球状の粒子は全方向に均等に光を放出しますが、棒状の粒子は特定の方向に光が集中的に放出される傾向があります。

そのため、デバイス内部で発生した光が外へと効率的に取り出されやすくなり、より明るく鮮明な表示が可能になります。

言い換えれば、同じ電力を使っていても、棒状の粒子の方が効率的に画面を明るくできる可能性があるのです。

しかし、この理想的とも言える特性を実現するためには、いくつかの難しい課題がありました。

特に難問だったのが、「鮮やかな緑色の光を効率よく発光させること」でした。

緑色はRGBの三原色の中でも非常に重要であり、人間の目が特に敏感な色です。

しかし、これまでの量子ロッドLED技術では、なかなか効率良く明るい緑色を発することができず、量子ドットLEDに比べて性能が劣る状況が続いていました。

そこで今回、香港科技大学(HKUST)のスリヴァスタヴァ教授らの研究チームは、「これまで不可能とされていた緑色発光の壁を突破し、理論的な理想を実際のデバイスで実現する」ことを目指しました。

一体彼らはどのような方法で、これまで超えられなかった難問を解決したのでしょうか?